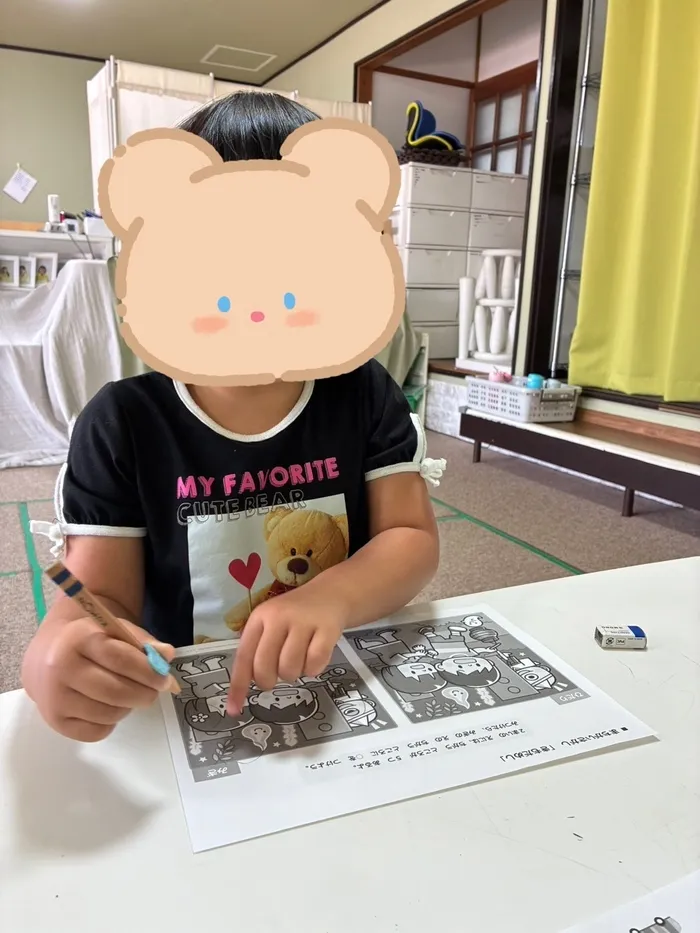

この日は、お子さんの言語表出についてのアプローチを行っています。

お子さんが話すことばの内容が不十分なとき、大人はお子さんの発したことばの意味に合わせて正しい文で、不足した部分を補って返すようにすると、お子さんは知らない表現を学ぶことに繋がります。

このような関わり方の配慮と共に、ことばを連ねて表出することが苦手なお子さんに対して、絵を介しながら簡単な説明を促す課題を行うことがあります。その際、間違い探しや仲間はずれなど、ご本人が興味のある課題を行いながら、どこが違うのか、なぜ仲間はずれなのかなど、説明を促します。また、内容が不十分なときには、足りない部分について質問していきながら、上述したような方法で不足分を追加して相手に伝わるような文章にし、大人がことばを組み立てて返すようにします。

コミュニケーションについては、本人が伝えようとする意欲がとても大切です。伝えたい気持ちがあるから、表現が増えていくのです。本人のことばを訂正したり言い直しさせるわけではなく、あくまでも子どもの話した内容に少しプラスして、「こういうことだよね。わかったよ」という気持ちでことばを返してあげると良いと思います。

お子さんが話すことばの内容が不十分なとき、大人はお子さんの発したことばの意味に合わせて正しい文で、不足した部分を補って返すようにすると、お子さんは知らない表現を学ぶことに繋がります。

このような関わり方の配慮と共に、ことばを連ねて表出することが苦手なお子さんに対して、絵を介しながら簡単な説明を促す課題を行うことがあります。その際、間違い探しや仲間はずれなど、ご本人が興味のある課題を行いながら、どこが違うのか、なぜ仲間はずれなのかなど、説明を促します。また、内容が不十分なときには、足りない部分について質問していきながら、上述したような方法で不足分を追加して相手に伝わるような文章にし、大人がことばを組み立てて返すようにします。

コミュニケーションについては、本人が伝えようとする意欲がとても大切です。伝えたい気持ちがあるから、表現が増えていくのです。本人のことばを訂正したり言い直しさせるわけではなく、あくまでも子どもの話した内容に少しプラスして、「こういうことだよね。わかったよ」という気持ちでことばを返してあげると良いと思います。