こんにちは!

芝浦にある運動教室LUMOです!

今日は身体からのアプローチをすることで得られる「コミュニケーション、社会性を含めた脳の土台作り」についてお伝えします。

私たちは社会人になったら、

1.自分の主張すべきことは主張する

2.譲るところは譲る

ことが必要です。

この2つは人々の間で自分が蔑ろにされず、しかも円満にやっていくために重要な能力です。

けれどもこうした能力は大人になっていきなり芽生えるわけではありません。

小さい頃からの周囲とのやりとりでだんだん覚えていくものです。

おもちゃの奪い合いや譲り合いも、その練習でしょう。

でもそれよりもっと手前、子どもは身体を使った遊びでこういう人とのかかわりを覚えていきます。

人間の高度に発達した脳の下には、人間がより原始的な生物と共有している生命維持のための脳があります。

そして人としての発達は、動物としての発達という土台の上に築かれます。

この土台に働きかけるのは、身体の各部位から送られてくる身体への刺激です。だからこそ、幼いころ身体をよく動かす機会を設けることは大切なことなのです。

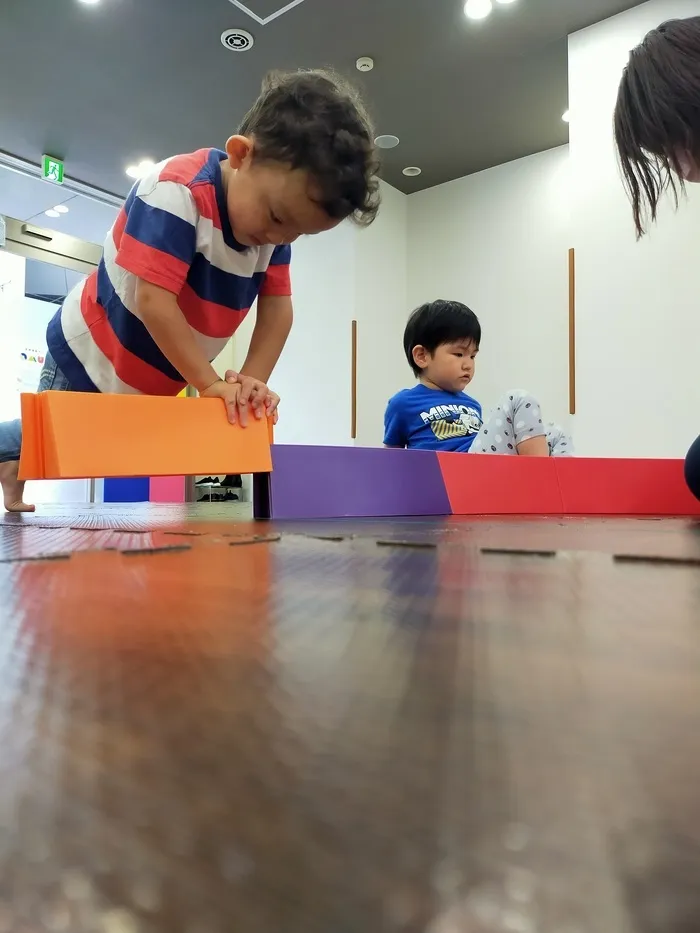

具体的にどんな遊びをしたらいいかというと、押し相撲のような単純な遊びです。

押したり引いたり、ときには押すふりをして引いてみたり。

これって実は大人になって社会に出て出会う人間関係そのものなのです。

今の時代はお金を出して遊ぶ場所、高価で高性能で、だからこそ子どもを夢中にさせる遊びに事欠きません。

ついついそれを与えるのが愛情だと思ってしまいがちではありますが、実は大人になった時に役立つのは身体を使った「名も無き遊び」なのです。

また、コミュニケーションも脳の発達とともに高次化していきます。

まず、脳幹で行われるコミュニケーションとは「反射」です。たとえば脳幹が脳の大部分を占めている爬虫類のワニの口は、何かが触れたら閉じますね。「何が触れたか」ということはあまり関係なくて、「触れたら閉じる」それは反射です。

人間の場合にも、コミュニケーションが高次化していないと、そういう反射的な態度を取ることがあります。

反射段階では「思考」も「感情」も入る余地がありませんから、普段から反射的に動いてしまう本人には全く悪気がなくて、むしろそうしてしまったことを後悔し、自分を責めています。

そしてコミュニケーションが1段高次化して辺縁系になると、「反応」になります。

なにか手渡された時に、奪うようにさっと取るのではなく、来たから取る。来たことに反応して受け取る。

「奪う」のではなく「受け取れる」ようになります。欲しいから受け取る、欲しくないから受け取らない、というような「快か不快か」の反応です。

でも、目指したいのは次の段階、「対応」なんです。「ありがとうございます。」と感謝を示しながら、また相手の状況を察しながら「対応」して受け取れることです。

そのためには脳の発達も、脳幹→大脳辺縁系→大脳新皮質と、下から上へと積み上がっていく必要があります。

発達段階が下の脳幹で止まっていたら、視覚的、触覚的な刺激だけで考える暇なく手が出てしまいます。

人間社会の中での生存にはどれも必要な段階ですが、人間らしく暮らすには、下から積み上げていって、大脳新皮質を使えるところにまで、「身体から育ち上がる」というプロセスを辿ります。

それを手助けすることが私たち運動教室の目標でもあります。

教室ではどんな活動をしているのか、少しでもご興味をお持ちでしたら、お気軽にお問い合わせください。

随時、体験も受付中です♪

芝浦にある運動教室LUMOです!

今日は身体からのアプローチをすることで得られる「コミュニケーション、社会性を含めた脳の土台作り」についてお伝えします。

私たちは社会人になったら、

1.自分の主張すべきことは主張する

2.譲るところは譲る

ことが必要です。

この2つは人々の間で自分が蔑ろにされず、しかも円満にやっていくために重要な能力です。

けれどもこうした能力は大人になっていきなり芽生えるわけではありません。

小さい頃からの周囲とのやりとりでだんだん覚えていくものです。

おもちゃの奪い合いや譲り合いも、その練習でしょう。

でもそれよりもっと手前、子どもは身体を使った遊びでこういう人とのかかわりを覚えていきます。

人間の高度に発達した脳の下には、人間がより原始的な生物と共有している生命維持のための脳があります。

そして人としての発達は、動物としての発達という土台の上に築かれます。

この土台に働きかけるのは、身体の各部位から送られてくる身体への刺激です。だからこそ、幼いころ身体をよく動かす機会を設けることは大切なことなのです。

具体的にどんな遊びをしたらいいかというと、押し相撲のような単純な遊びです。

押したり引いたり、ときには押すふりをして引いてみたり。

これって実は大人になって社会に出て出会う人間関係そのものなのです。

今の時代はお金を出して遊ぶ場所、高価で高性能で、だからこそ子どもを夢中にさせる遊びに事欠きません。

ついついそれを与えるのが愛情だと思ってしまいがちではありますが、実は大人になった時に役立つのは身体を使った「名も無き遊び」なのです。

また、コミュニケーションも脳の発達とともに高次化していきます。

まず、脳幹で行われるコミュニケーションとは「反射」です。たとえば脳幹が脳の大部分を占めている爬虫類のワニの口は、何かが触れたら閉じますね。「何が触れたか」ということはあまり関係なくて、「触れたら閉じる」それは反射です。

人間の場合にも、コミュニケーションが高次化していないと、そういう反射的な態度を取ることがあります。

反射段階では「思考」も「感情」も入る余地がありませんから、普段から反射的に動いてしまう本人には全く悪気がなくて、むしろそうしてしまったことを後悔し、自分を責めています。

そしてコミュニケーションが1段高次化して辺縁系になると、「反応」になります。

なにか手渡された時に、奪うようにさっと取るのではなく、来たから取る。来たことに反応して受け取る。

「奪う」のではなく「受け取れる」ようになります。欲しいから受け取る、欲しくないから受け取らない、というような「快か不快か」の反応です。

でも、目指したいのは次の段階、「対応」なんです。「ありがとうございます。」と感謝を示しながら、また相手の状況を察しながら「対応」して受け取れることです。

そのためには脳の発達も、脳幹→大脳辺縁系→大脳新皮質と、下から上へと積み上がっていく必要があります。

発達段階が下の脳幹で止まっていたら、視覚的、触覚的な刺激だけで考える暇なく手が出てしまいます。

人間社会の中での生存にはどれも必要な段階ですが、人間らしく暮らすには、下から積み上げていって、大脳新皮質を使えるところにまで、「身体から育ち上がる」というプロセスを辿ります。

それを手助けすることが私たち運動教室の目標でもあります。

教室ではどんな活動をしているのか、少しでもご興味をお持ちでしたら、お気軽にお問い合わせください。

随時、体験も受付中です♪