『感覚統合』のお話をさせていただく前提として、これまでいろいろな感覚について触れさせていただきました。

今日はその『感覚統合』についてのお話をさせていただきます。

『感覚統合』とは、”適切な行動をとるために、それぞれの感覚を整理し、統合する機能のこと”をいいます。

これだけを聞くと、なんだかよく分かりませんよね?

私自身も、感覚統合について学び始めたときは、分からないことだらけでとても苦労しました。

そこで、少し分かりやすくお話をさせていただきますね。

『感覚統合』には3つ原則があるといわれており、

①感覚は脳の栄養である!

②感覚の入力には交通整理が必要である!

③感覚統合は積み木を積み上げるように発達する!

が、その3つです。

これも少し難しい表現ですが、私なりにざっくりと解釈いたしますと、

①感覚器から得られた刺激を栄養として脳が発達しますが ⇒ ②その得られた刺激を効率よく脳に伝えるためには交通整理(刺激の整理)をすることが必要になります ⇒ ③そして適切な刺激を受けることで脳がバランスよく発達していきます

となります。

各感覚についてのブログでもお話させていただきましたが、感覚器から受ける刺激は”適度”であることが大切です。多過ぎても少な過ぎてもいけません。また、それぞれの感覚から受ける刺激も、バランスよく調整されていることが大切です。

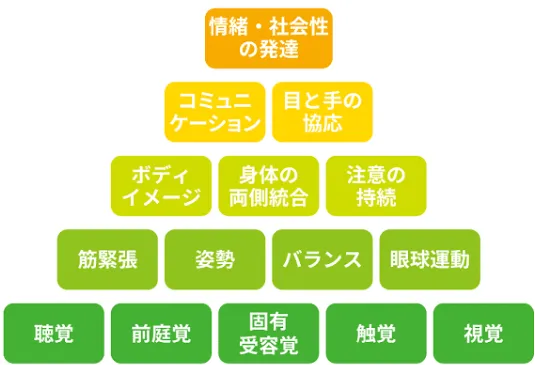

ここで、『感覚統合のピラミッド』について触れさせていただきます。ご覧になられたことがある方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?

『感覚統合のピラミッド』を見ていただく上で大切なことは、ピラミッドの一番下で土台となっている感覚がバランスよく発達しないと、その上に積まれてくる積み木(発達)が崩れてしまうということです。

感覚統合の考え方は、例えば、コミュニケーション面での躓きを抱えているお子さんへの支援として、『感覚統合のピラミッド』で下部にある積み木に躓きがないかを確認します。もしこのお子さんに、『固有受容覚』が発達の段階で躓きがあることが分かったら、この感覚の発達を促す支援をすることが、発達の積み木をバランスよく積むことになり、最終的にコミュニケーション面の躓きに対する支援につながる、という考え方です。

とても理論的で有効な支援方法である『感覚統合』ですが、一つお伝えしたい大切なことがあります。

それは『感覚統合』が決して”万能ではない!”ということです。

先ほどの例のように、コミュニケーション面での躓きを抱えているお子さんに、感覚統合からのアプローチをすることは大切ですが、それ以外の観点から支援をおこなうことも重要です。

お子さんの現状をしっかりと把握し、様々な方法で支援をおこなう、その一つの方法として、『感覚統合』がある、と捉えていただけるとよいのではないかと思います。

『感覚統合』の考え方を用いた支援はとても難しく、私自身も日々勉強しています。

発達に凸凹を抱えるお子さんへの支援方法の一つとして、有効に取り入れていけたらと思います。

今日はその『感覚統合』についてのお話をさせていただきます。

『感覚統合』とは、”適切な行動をとるために、それぞれの感覚を整理し、統合する機能のこと”をいいます。

これだけを聞くと、なんだかよく分かりませんよね?

私自身も、感覚統合について学び始めたときは、分からないことだらけでとても苦労しました。

そこで、少し分かりやすくお話をさせていただきますね。

『感覚統合』には3つ原則があるといわれており、

①感覚は脳の栄養である!

②感覚の入力には交通整理が必要である!

③感覚統合は積み木を積み上げるように発達する!

が、その3つです。

これも少し難しい表現ですが、私なりにざっくりと解釈いたしますと、

①感覚器から得られた刺激を栄養として脳が発達しますが ⇒ ②その得られた刺激を効率よく脳に伝えるためには交通整理(刺激の整理)をすることが必要になります ⇒ ③そして適切な刺激を受けることで脳がバランスよく発達していきます

となります。

各感覚についてのブログでもお話させていただきましたが、感覚器から受ける刺激は”適度”であることが大切です。多過ぎても少な過ぎてもいけません。また、それぞれの感覚から受ける刺激も、バランスよく調整されていることが大切です。

ここで、『感覚統合のピラミッド』について触れさせていただきます。ご覧になられたことがある方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか?

『感覚統合のピラミッド』を見ていただく上で大切なことは、ピラミッドの一番下で土台となっている感覚がバランスよく発達しないと、その上に積まれてくる積み木(発達)が崩れてしまうということです。

感覚統合の考え方は、例えば、コミュニケーション面での躓きを抱えているお子さんへの支援として、『感覚統合のピラミッド』で下部にある積み木に躓きがないかを確認します。もしこのお子さんに、『固有受容覚』が発達の段階で躓きがあることが分かったら、この感覚の発達を促す支援をすることが、発達の積み木をバランスよく積むことになり、最終的にコミュニケーション面の躓きに対する支援につながる、という考え方です。

とても理論的で有効な支援方法である『感覚統合』ですが、一つお伝えしたい大切なことがあります。

それは『感覚統合』が決して”万能ではない!”ということです。

先ほどの例のように、コミュニケーション面での躓きを抱えているお子さんに、感覚統合からのアプローチをすることは大切ですが、それ以外の観点から支援をおこなうことも重要です。

お子さんの現状をしっかりと把握し、様々な方法で支援をおこなう、その一つの方法として、『感覚統合』がある、と捉えていただけるとよいのではないかと思います。

『感覚統合』の考え方を用いた支援はとても難しく、私自身も日々勉強しています。

発達に凸凹を抱えるお子さんへの支援方法の一つとして、有効に取り入れていけたらと思います。