こんにちは、アソビトマナビです😊

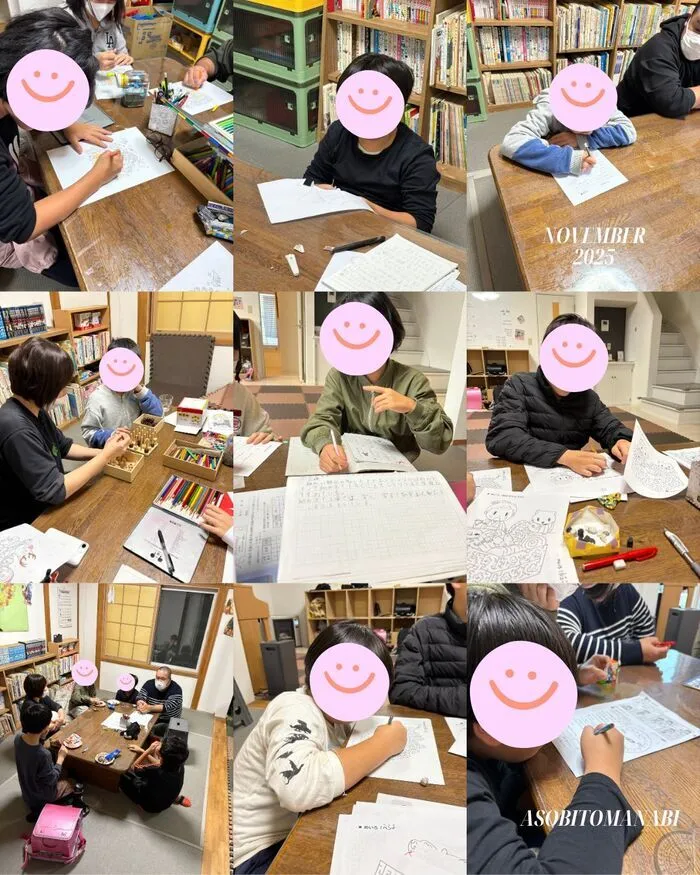

今日は、子どもたちの“普段の学習の様子”をお届けします。

専門的な話を交えましたので長文になってしまいました💦簡潔版はインスタグラムで見てください!

さて、アソビトマナビには2階にしっかりとした学習室がありますが、

小学生たちはなぜかお座敷スタイルの1階学習スペースを選ぶことが多いです。

一見「昔ながらのスタイル」に見えるお座敷ですが、

実は子どもにとって理にかなった環境でもあります。

その理由を、子どもたちの様子とあわせて少し解説してみます📚

🌿 1. 床に近い姿勢は「身体が安定しやすい」

椅子に座って姿勢をキープすることは、大人が思う以上に大変です。

特に発達の途中にある子どもたちにとって、

「座り続けること」自体が大きな負荷になることがあります。

お座敷のような床に近い環境では

・あぐら

・横座り

・正座

・寝そべり気味に体を支える

など、子どもが自分の安定姿勢を自然に選べるため、

姿勢保持の負担が軽くなり、結果的に集中力が持続しやすくなります。

これは作業療法の領域でもよく知られている視点です✨

🌿 2. 「囲われ感」は心理を落ち着かせる

環境心理学の研究では、

床に近い・天井が高く見える・視点が低いという条件は、

「守られている感覚」を与え、情緒が安定しやすいとされています。

お座敷に座った子どもたちを見ると、

緊張がほぐれやすく、気持ちが落ち着いた状態で学習に入れる様子があります。

特に集団が苦手な子や、初めての場面が不安な子にとって、

この「やわらかい空気感」が安心につながっているようです😊

🌿 3. 先生との距離が近いと「安心のエンジン」が回る

お座敷スペースは自然と先生との距離が近くなります。

この「すぐそばに頼れる人がいる」という環境は、

教育心理学でいう「安全基地(secure base)」に近い状態です。

・わからない時にすぐ聞ける

・さっと声掛けが届く

・できた時にすぐ認めてもらえる

こうした「小さな成功の積み重ね」がしやすくなるため、

子どもたちの意欲や取り組む姿勢にも良い影響が出やすいとされています。

先生たちとの会話が自然になり、

緊張せずに勉強に向かう姿は、まさにこの効果の表れです📚✨

🌿 4. 「姿勢の自由度」は自己調整力を助ける

椅子の教室だと「座り続けなきゃ」と思いがちですが、

お座敷では自然と体勢を変えながら学習できます。

自由に姿勢を変えられることは、

発達心理学の領域では「自己調整(セルフレギュレーション)」の一部とも考えられており、

集中の維持や情緒の安定につながるとされています。

実際にお座敷スペースでは、

「ちょっと向きを変える」

「机に少し近づく」

「足を組み替える」

そんな小さな調整がたくさん見られます。

これが「自分で落ち着く姿勢を作れる」ことにつながり、

学習の持続にも良い影響を出しています🌱

🌿 5. 結果として、学習の“入り口”がなめらかになる

こうした理由から、お座敷スタイルで学ぶ子どもたちは

・取り組みの姿勢が戻りやすい

・気持ちの切り替えがしやすい

・学習のスタートがスムーズ

という傾向がよく見られます。

そして何より、この環境の中で見せる表情はとても柔らかく、

子どもたちが「自分のペースでがんばる姿」がたくさん生まれています。

🌿 アソビトマナビは、子どもにとっての「ちょうどいい環境」を大切にしています

学習=机に向かうだけではありません。

環境が変われば、子どもの意欲や集中のかたちも変わります。

アソビトマナビでは、子どもたちの特性に合わせて、

「その子にとって一番学びやすいスタイル」を一緒に考えています。

見学やご相談はいつでも受け付けていますので、

気になる方はお気軽にお問い合わせください📞🌱

今日は、子どもたちの“普段の学習の様子”をお届けします。

専門的な話を交えましたので長文になってしまいました💦簡潔版はインスタグラムで見てください!

さて、アソビトマナビには2階にしっかりとした学習室がありますが、

小学生たちはなぜかお座敷スタイルの1階学習スペースを選ぶことが多いです。

一見「昔ながらのスタイル」に見えるお座敷ですが、

実は子どもにとって理にかなった環境でもあります。

その理由を、子どもたちの様子とあわせて少し解説してみます📚

🌿 1. 床に近い姿勢は「身体が安定しやすい」

椅子に座って姿勢をキープすることは、大人が思う以上に大変です。

特に発達の途中にある子どもたちにとって、

「座り続けること」自体が大きな負荷になることがあります。

お座敷のような床に近い環境では

・あぐら

・横座り

・正座

・寝そべり気味に体を支える

など、子どもが自分の安定姿勢を自然に選べるため、

姿勢保持の負担が軽くなり、結果的に集中力が持続しやすくなります。

これは作業療法の領域でもよく知られている視点です✨

🌿 2. 「囲われ感」は心理を落ち着かせる

環境心理学の研究では、

床に近い・天井が高く見える・視点が低いという条件は、

「守られている感覚」を与え、情緒が安定しやすいとされています。

お座敷に座った子どもたちを見ると、

緊張がほぐれやすく、気持ちが落ち着いた状態で学習に入れる様子があります。

特に集団が苦手な子や、初めての場面が不安な子にとって、

この「やわらかい空気感」が安心につながっているようです😊

🌿 3. 先生との距離が近いと「安心のエンジン」が回る

お座敷スペースは自然と先生との距離が近くなります。

この「すぐそばに頼れる人がいる」という環境は、

教育心理学でいう「安全基地(secure base)」に近い状態です。

・わからない時にすぐ聞ける

・さっと声掛けが届く

・できた時にすぐ認めてもらえる

こうした「小さな成功の積み重ね」がしやすくなるため、

子どもたちの意欲や取り組む姿勢にも良い影響が出やすいとされています。

先生たちとの会話が自然になり、

緊張せずに勉強に向かう姿は、まさにこの効果の表れです📚✨

🌿 4. 「姿勢の自由度」は自己調整力を助ける

椅子の教室だと「座り続けなきゃ」と思いがちですが、

お座敷では自然と体勢を変えながら学習できます。

自由に姿勢を変えられることは、

発達心理学の領域では「自己調整(セルフレギュレーション)」の一部とも考えられており、

集中の維持や情緒の安定につながるとされています。

実際にお座敷スペースでは、

「ちょっと向きを変える」

「机に少し近づく」

「足を組み替える」

そんな小さな調整がたくさん見られます。

これが「自分で落ち着く姿勢を作れる」ことにつながり、

学習の持続にも良い影響を出しています🌱

🌿 5. 結果として、学習の“入り口”がなめらかになる

こうした理由から、お座敷スタイルで学ぶ子どもたちは

・取り組みの姿勢が戻りやすい

・気持ちの切り替えがしやすい

・学習のスタートがスムーズ

という傾向がよく見られます。

そして何より、この環境の中で見せる表情はとても柔らかく、

子どもたちが「自分のペースでがんばる姿」がたくさん生まれています。

🌿 アソビトマナビは、子どもにとっての「ちょうどいい環境」を大切にしています

学習=机に向かうだけではありません。

環境が変われば、子どもの意欲や集中のかたちも変わります。

アソビトマナビでは、子どもたちの特性に合わせて、

「その子にとって一番学びやすいスタイル」を一緒に考えています。

見学やご相談はいつでも受け付けていますので、

気になる方はお気軽にお問い合わせください📞🌱