母子分離不安とは?ママにべったり?年齢ごとの特徴や原因、分離不安症の診断基準も【小児科医監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

母子分離不安とは、子どもが母親と離れることに対し、不安を感じることです。分離不安自体は、早期の発達段階において不可欠なものです。

【母子分離不安の基本情報】

- いつから始まる?:多くの場合、生後8ヶ月頃から始まる

- いつまである?:一般的には2~3歳で次第に治まってくるが、3歳以降や小学校に入学してからも、母子分離不安が見られる場合もある

- 原因:主に環境の変化やストレス

監修: 藤井明子

小児科専門医

小児神経専門医

てんかん専門医

どんぐり発達クリニック院長

東京女子医科大学大学院修了。東京女子医科大学病院、長崎県立子ども医療福祉センターで研鑽を積み、2019年よりさくらキッズくりにっく院長に就任。2024年より、どんぐり発達クリニック院長、育心会児童発達部門統括医師に就任。お子様の個性を大切にしながら、親御さんの子育ての悩みにも寄り添う診療を行っている。 3人の子どもを育児中である。

小児神経専門医

てんかん専門医

どんぐり発達クリニック院長

母子分離不安とは? 分離不安症と同じ?

母子分離不安とは、子どもが母親と離れることに対し、不安を感じることです。 分離不安自体は早期の発達段階において不可欠なものです。 幼稚園・保育園入園時や小学校入学時など多くの子どもが不安を感じます。 しかし中には不安が過剰になり身体的・精神的症状を引き起こす子どももいます。

不安が長期間続き、腹痛・頭痛などの身体的症状や、精神的症状、さらに通園・通学拒否などが見られる場合、「分離不安症」と診断される場合もあります。

人間にとって「不安」とは、生まれながらに持っている自己防衛本能でもあり、生きていくうえで欠かせないものです。

1歳の赤ちゃんがママから離れると泣くのは、当たり前のことであるとも言えます。幼い子供が母親と離れることを怖がって泣き叫んだりしがみついたりするのは、多くの場合は母親が「最も身近で安心感を与える存在」であるからなのです。

人は生まれてすぐは母親に完全に依存した状態ですが、成長するにつれて少しずつ自立し、母親との間に距離が取れるようになっていきます。

しかし、小学校に進学する頃になっても、うまくこの距離感がつかめずに、入学時、留守番をする時などに強い不安を感じてしまう子どももいて、一般的に「母子分離不安」と呼ばれています。母子とついていますが、対象は母親に限定されるわけではありません。

この記事では、母子分離不安の年齢ごとの特徴や原因と、長期化し治療が必要となる「分離不安症」の診断基準や治療法などをまとめてご紹介します。

不安が長期間続き、腹痛・頭痛などの身体的症状や、精神的症状、さらに通園・通学拒否などが見られる場合、「分離不安症」と診断される場合もあります。

人間にとって「不安」とは、生まれながらに持っている自己防衛本能でもあり、生きていくうえで欠かせないものです。

1歳の赤ちゃんがママから離れると泣くのは、当たり前のことであるとも言えます。幼い子供が母親と離れることを怖がって泣き叫んだりしがみついたりするのは、多くの場合は母親が「最も身近で安心感を与える存在」であるからなのです。

人は生まれてすぐは母親に完全に依存した状態ですが、成長するにつれて少しずつ自立し、母親との間に距離が取れるようになっていきます。

しかし、小学校に進学する頃になっても、うまくこの距離感がつかめずに、入学時、留守番をする時などに強い不安を感じてしまう子どももいて、一般的に「母子分離不安」と呼ばれています。母子とついていますが、対象は母親に限定されるわけではありません。

この記事では、母子分離不安の年齢ごとの特徴や原因と、長期化し治療が必要となる「分離不安症」の診断基準や治療法などをまとめてご紹介します。

分離不安症の診断基準

分離不安症とは、愛着関係にある人(養育者など)と離れることで発達的に不適切なほど過度に恐怖や不安を感じ、社会生活に支障をきたしている状態です。

分離不安症は症状の内容とその期間によって判断されます。母親など愛着のある人から離れたときにひどく不安になります。その症状が1ヶ月以上続き、大きな苦しみを伴うか日常生活に支障が出ている場合に分離不安症と診断されることがあります。

分離不安症は症状の内容とその期間によって判断されます。母親など愛着のある人から離れたときにひどく不安になります。その症状が1ヶ月以上続き、大きな苦しみを伴うか日常生活に支障が出ている場合に分離不安症と診断されることがあります。

分離不安はいつから・いつまで?年齢別の母子分離不安の特徴

分離不安はいつから・いつまで?

母子分離不安は、多くの場合生後8ヶ月頃から始まり、生後10ヶ月~1歳半頃に最も強くなり、2~3歳で次第に治まってくると言われています。こういった不安は発達段階で誰でも経験するものです。しかし、3歳以降や小学校に入学してからも、うまく距離感がつかめずに母子分離不安が見られる場合があります。

3歳までに見られる母子分離不安

「2歳の子が夜中起きたときにママを探す」など、3歳までに見られる母子分離不安は、母親から物理的に離れることに不安を感じ、抱き癖や泣き叫ぶといった特徴が見られます。

そのため通常、母親が戻ってくるということを学ぶと不安はなくなります。子どもが発達するうえで自然なことであり、このような母子分離不安は多くの場合は生後8ヶ月頃から始まり、生後10ヶ月~1歳半頃に最も強くなり、2~3歳で次第に治まってくると言われています。

そのため通常、母親が戻ってくるということを学ぶと不安はなくなります。子どもが発達するうえで自然なことであり、このような母子分離不安は多くの場合は生後8ヶ月頃から始まり、生後10ヶ月~1歳半頃に最も強くなり、2~3歳で次第に治まってくると言われています。

3歳以降に見られる母子分離不安

3歳以降に母子分離不安が見られる場合があります。大抵の子どもは園や学校に行く際に母親と離れることに不安を覚えますが、まれに母子分離不安によって登園、登校ができないという子どももいます。登園しても友達とうまく遊べないといった状態になる場合もあると言われています。

また、強い不安が1ヶ月以上続いている場合は分離不安症の可能性も考えられるため、医療機関や保健センターなどに相談してみるといいでしょう。

また、強い不安が1ヶ月以上続いている場合は分離不安症の可能性も考えられるため、医療機関や保健センターなどに相談してみるといいでしょう。

Sponsored

喧嘩でケガ、不登校で転校…発達障害がある子との毎日を守る意外な方法--月200円で心理士相談までもサポート

母子分離不安の原因

母子分離不安の原因は、主に環境の変化です。例えば小学校入学や進級、進学、転校などによるストレスが原因となることもあります。3歳までに母子分離不安が見られる場合は、発達上の通常の現象として現れるものと考えられますが、3歳以降にも一時的に見られることがあります。

3歳までに見られる母子分離不安の原因

3歳までに見られる母子分離不安は発達上の通常の現象として現れるものです。

子どもは母親などから離れるときに、大きな不安を感じます。これは愛着が芽生えたことを意味していて、良い反応とも言えます。

子どもは2歳頃には対象の永続性といって、母親が見える範囲にいなくてもちゃんと存在していると認識するようになります。そうすると、「今は見えなくてもすぐに戻ってくるだろう」と感じることができるようになり、だんだんと分離不安も治まってくると言われています。

子どもは母親などから離れるときに、大きな不安を感じます。これは愛着が芽生えたことを意味していて、良い反応とも言えます。

子どもは2歳頃には対象の永続性といって、母親が見える範囲にいなくてもちゃんと存在していると認識するようになります。そうすると、「今は見えなくてもすぐに戻ってくるだろう」と感じることができるようになり、だんだんと分離不安も治まってくると言われています。

3歳以降に見られる母子分離不安の原因

「3歳になってもママにべったりで後追いする理由は何なのか」「小学生になってもママにべったりの原因は?」などと悩む人もいるかもしれません。3歳以降の母子分離不安の原因は、主に環境の変化です。例えば小学校に入学して一人でやらなければいけないことが増えたり、進級や進学・転校などストレスを感じたりといったことが原因で、母子分離不安が一時的に見られることがあります。

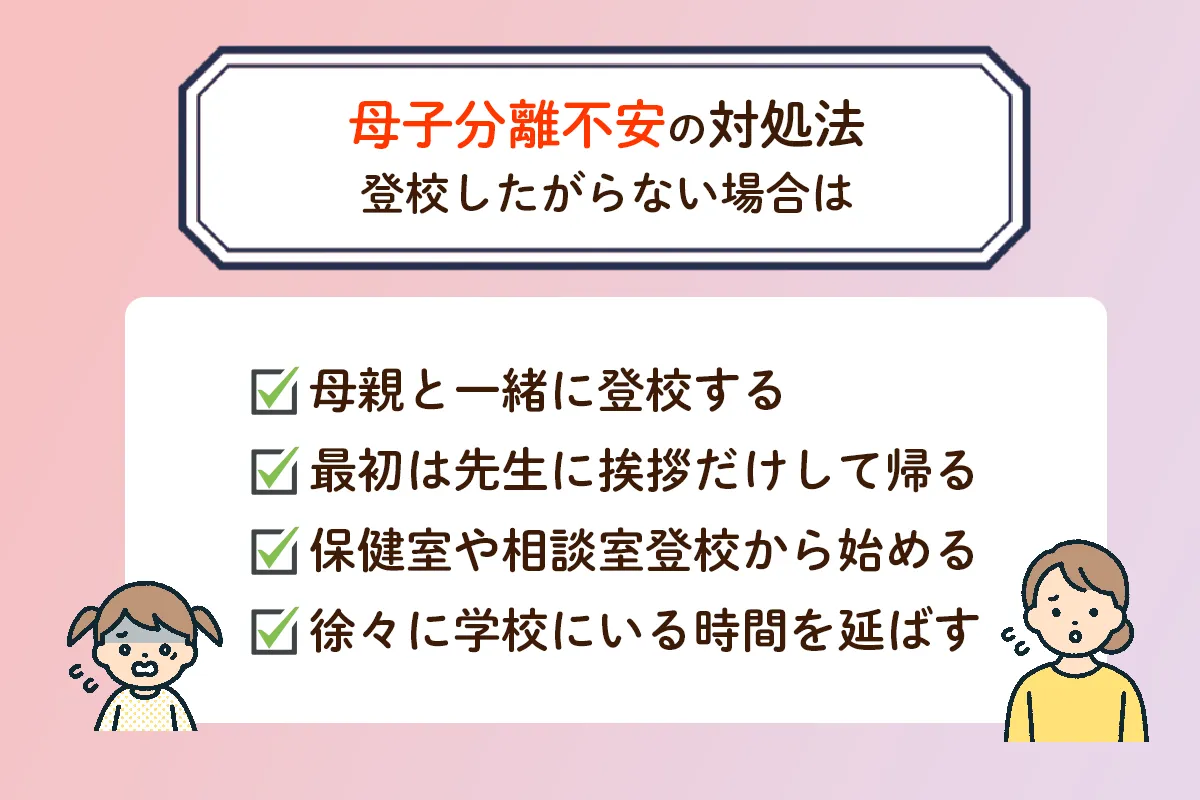

こうした現象は一時的にしか続かないことが通常ですが、不安が癒されずさらに強まって悪循環に陥った場合、母子分離不安が長期化することがあります。このような子どもは登園・登校を嫌がり、不登校になることもあります。特定の原因は明らかにされていませんが、子どもの気質や家庭での問題、学校での心配事などが組み合わさって生じます。

こうした現象は一時的にしか続かないことが通常ですが、不安が癒されずさらに強まって悪循環に陥った場合、母子分離不安が長期化することがあります。このような子どもは登園・登校を嫌がり、不登校になることもあります。特定の原因は明らかにされていませんが、子どもの気質や家庭での問題、学校での心配事などが組み合わさって生じます。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています