視覚障害とは?視覚障害の等級、視覚障害を支援する道具、教育、仕事、周囲の関わり方を紹介します。

ライター:発達障害のキホン

視覚障害とは、メガネやコンタクトを使っても目が見えなかったり、視野が狭かったりする状態のことを言います。ここでは、視覚障害の等級や障害者手帳の受け取り方や、受けられるサービス、視覚障害を支援する道具をまとめました。他にも小中学校・職業の選択肢、視覚障害のある子どもの育て方、周囲の人が気をつけることを紹介します。

視覚障害とは

現在視覚障害は、視力障害と視野障害とに区分して認定されており、それぞれメガネやコンタクトを使った状態での良い方の眼の視力と、視野の広さの二つの観点から法律で定義されています。(※1)

視覚障害は、大きく分けると、「弱視」と「盲」になります。まったく目が見えないわけではないが、メガネやコンタクトで視力を矯正することができず、見えにくい困難を抱えている場合を「弱視」と言います。

しかし、「弱視」には注意する点があります。医学的な意味での「弱視」と教育や福祉の面での「弱視」の意味が微妙に異なる点です。

医学では、「弱視」は視覚が発達する過程で、眼に適切な刺激が与えられないことで視力が十分に発達していない状態をあらわしています。片目のみに発症することも多く、視覚障害ではないことも多いです。

そのため、医学では見えにくいという困難を抱えていることを意味する言葉として「ロービジョン(low vision)」が用いられるようになりました。福祉教育の場面では、このロービジョンの意味で弱視ということがあります。

法律上で視覚障害が視力と視野の観点から定義されているために、視覚的な困難があっても障害者手帳を取得することのできない色覚障害と光覚障害というものがあります。(※2)

◇色覚障害

色覚障害は、視力や視野には問題がありませんが、特定の色の区別が苦手な症状です。ほかにも、特定の色が別の色に見えることもあります。

◇光覚障害

光覚障害は、明るさを区別することが苦手な症状です。そのため、暗い所から明るい所に移動したときに適応するまでにかかる時間が長くなったりします。(※3)

また、視覚障害の原因は先天的な場合と、後天的な場合があります。後天性の場合は、緑内障や糖尿病網膜症などの疾患が主な要因になります。しかし、いまだに視覚障害の50%近くは原因がはっきりとわかっていません。(※4)

視覚障害は、大きく分けると、「弱視」と「盲」になります。まったく目が見えないわけではないが、メガネやコンタクトで視力を矯正することができず、見えにくい困難を抱えている場合を「弱視」と言います。

しかし、「弱視」には注意する点があります。医学的な意味での「弱視」と教育や福祉の面での「弱視」の意味が微妙に異なる点です。

医学では、「弱視」は視覚が発達する過程で、眼に適切な刺激が与えられないことで視力が十分に発達していない状態をあらわしています。片目のみに発症することも多く、視覚障害ではないことも多いです。

そのため、医学では見えにくいという困難を抱えていることを意味する言葉として「ロービジョン(low vision)」が用いられるようになりました。福祉教育の場面では、このロービジョンの意味で弱視ということがあります。

法律上で視覚障害が視力と視野の観点から定義されているために、視覚的な困難があっても障害者手帳を取得することのできない色覚障害と光覚障害というものがあります。(※2)

◇色覚障害

色覚障害は、視力や視野には問題がありませんが、特定の色の区別が苦手な症状です。ほかにも、特定の色が別の色に見えることもあります。

◇光覚障害

光覚障害は、明るさを区別することが苦手な症状です。そのため、暗い所から明るい所に移動したときに適応するまでにかかる時間が長くなったりします。(※3)

また、視覚障害の原因は先天的な場合と、後天的な場合があります。後天性の場合は、緑内障や糖尿病網膜症などの疾患が主な要因になります。しかし、いまだに視覚障害の50%近くは原因がはっきりとわかっていません。(※4)

視覚障害者の等級って?

視覚障害のある人が社会福祉で、どのようなサービスや支援を受けられるのかを決める基準が身体障害者福祉法によって定められています。この基準に該当する人に、「身体障害者手帳」が交付されます。

この基準は、障害の程度によって1級から6級まで分けられていて、それによって受けられる支援が異なります。

「身体障害者手帳」の交付の流れについては、後ほど詳しく触れるので、この章ではどのような基準なのかを紹介します。

この基準は、障害の程度によって1級から6級まで分けられていて、それによって受けられる支援が異なります。

「身体障害者手帳」の交付の流れについては、後ほど詳しく触れるので、この章ではどのような基準なのかを紹介します。

1級

視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの

2級

(1)視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの

(2)視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

(3)周辺視野角度(Ⅰ/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(Ⅰ/2 視標による。以下同じ。)が28度以下のもの

(4)両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

3級

(1)視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。)

(2)視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの

(3)周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下のもの

(4)両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

4級

(1)視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)

(2)周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの

(3)両眼開放視認点数が70点以下のもの

5級

(1)視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの

(2)両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの

(3)両眼中心視野角度が56度以下のもの

(4)両眼開放視認点数が70点を超えかつ100点以下のもの

(5)両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

6級

視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの

引用:身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)|厚生労働省

このように、視覚障害の等級も、視力もしくは視野の広さを基準に決められています。

小学校や中学校で行われることの多い視力検査に、5メートル離れた地点から、ランドルト環の穴があいたほうを答えるというものがあります。

視力がだいたい0.1前後だと、一番大きいランドルト環でさえぼやけて正解を答えることができなくなります。5メートル先がぼやけると、日常生活の中で信号機の色もぼやけてしまい見にくかったり、歩道を歩くだけでも神経を使うため疲れてしまったりします。

また、ヒトは視線をまっすぐ見た状態で固定して、上方60度、鼻側60度、下方70度、耳側100度の範囲を片目で見ることができるとされています。(※5)

小学校や中学校で行われることの多い視力検査に、5メートル離れた地点から、ランドルト環の穴があいたほうを答えるというものがあります。

視力がだいたい0.1前後だと、一番大きいランドルト環でさえぼやけて正解を答えることができなくなります。5メートル先がぼやけると、日常生活の中で信号機の色もぼやけてしまい見にくかったり、歩道を歩くだけでも神経を使うため疲れてしまったりします。

また、ヒトは視線をまっすぐ見た状態で固定して、上方60度、鼻側60度、下方70度、耳側100度の範囲を片目で見ることができるとされています。(※5)

ここで注意が必要なのは、ヒトの両目は比較的近い所に位置しているため、両目で重なって見ている部分が広く、単に片目を失ったからといって視野が半分にはならないことです。

視覚障害のある人が障害者手帳を取得するまでの流れ

「身体障害者手帳」を取得することのできる基準を先ほど紹介しました。

そもそも、「身体障害者手帳」は身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し、支援することを目的として作られました。ここでの身体障害というのは、一時的なものではなく一定期間以上続く場合に限られます。

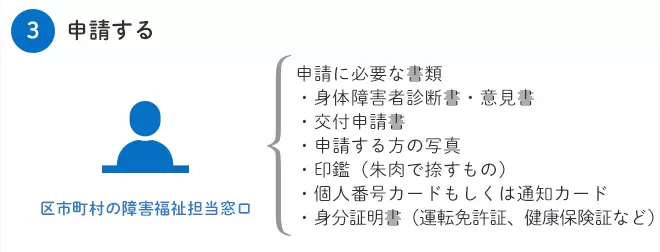

身体障害者手帳は都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長によって交付されます。交付に至るまでには、3つのステップがあります。

そもそも、「身体障害者手帳」は身体障害者福祉法に基づき、身体障害のある方の自立や社会活動の参加を促し、支援することを目的として作られました。ここでの身体障害というのは、一時的なものではなく一定期間以上続く場合に限られます。

身体障害者手帳は都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長によって交付されます。交付に至るまでには、3つのステップがあります。

市区町村の障害福祉担当窓口の方に申請したい旨を伝え、身体障害者診断書・意見書の書式をもらいます。この書式は、身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師しか作成することができないので、窓口やかかりつけの医師に相談しましょう。

身体障害者診断書・意見書を作成してもらいう必要があり、視覚障害の場合は視力と視野の検査を行います。

一般的な視力検査で測定できないと、指を何本か立ててその数がいくつかわかるかや、目の前で手を振ったり、ペンライトで眼に光を入れたりしてそれを認識できるかということを調べたりすることもあります。

また、視野の広さを調べるために行われる精密な機器を用いる検査では、病院で専門の測定技術を持った検査者によって実施されます。

一般的な視力検査で測定できないと、指を何本か立ててその数がいくつかわかるかや、目の前で手を振ったり、ペンライトで眼に光を入れたりしてそれを認識できるかということを調べたりすることもあります。

また、視野の広さを調べるために行われる精密な機器を用いる検査では、病院で専門の測定技術を持った検査者によって実施されます。

役所の相談窓口で、必要な書類と、ステップ2で受け取った診断書・意見書を揃えて提出します。ここで、いくつか注意することがあります。

・身体障害者診断書・意見書は発行から1年以内のものである必要があります。

・交付申請書は区市町村の障害福祉担当窓口で入手します。

・申請する方の写真は縦4cm×横3cm、上半身で脱帽で撮影してください。

・15歳未満の場合は保護者、15歳以上は本人が申請します。

・個人番号(マイナンバー)や身元確認のできる書類が必要です。

・身体障害者診断書・意見書は発行から1年以内のものである必要があります。

・交付申請書は区市町村の障害福祉担当窓口で入手します。

・申請する方の写真は縦4cm×横3cm、上半身で脱帽で撮影してください。

・15歳未満の場合は保護者、15歳以上は本人が申請します。

・個人番号(マイナンバー)や身元確認のできる書類が必要です。

また、医療の進歩や治療などの結果で、障害の程度が変化することがあります。そのような人のために、東京都では障害再認定制度を平成14年度から実施しています。

障害再認定制度では、期日までに身体障害者診断書・意見書を提出することで障害程度を改めて審査します。そのときに、重大な変化があると判断される場合にはすでに持っている手帳と引き換えに、新しい手帳を交付します。

この制度に該当しない場合でも、障害の程度が変わったり、新たに他の障害が加わったりしたときには等級変更を行わなくてはなりません。

障害再認定制度では、期日までに身体障害者診断書・意見書を提出することで障害程度を改めて審査します。そのときに、重大な変化があると判断される場合にはすでに持っている手帳と引き換えに、新しい手帳を交付します。

この制度に該当しない場合でも、障害の程度が変わったり、新たに他の障害が加わったりしたときには等級変更を行わなくてはなりません。

障害者手帳とは?種類ごとの申請方法と受けられるサービスを一挙にご紹介