言語聴覚士が贈る「保育園・幼稚園のちょっと気になる子」ーー子どもの安心を増やす関わりが、保育者・保護者も幸せにする。中川信子先生著

ライター:発達ナビBOOKガイド

Sponsored

ぶどう社

Upload By 発達ナビBOOKガイド

みんなと同じ行動ができなかったり、場面の切り替えがうまくいかなかったり。保育園や幼稚園にいる、ちょっと気になる行動をする子どもたち。療育に通わせるほどではないけれど、保育者も保護者も、そして誰より子ども自身が困っている。そんな子どもたちの育ちをどう見守るかが書かれているのが「保育園・幼稚園のちょっと気になる子」(中川信子著 ぶどう社)です。

「ちょっと気になる子」を理解できると関わり方が変わる

この本には、「ちょっと気になる子」を理解するために必要なことが書かれています。

保育園・幼稚園のちょっと気になる子

ぶどう社

Amazonで詳しく見る

1章「ちょっと気になる子の理解」では、「ちょっと気になる子」は、具体的にどんな子どもなのかが見えてきます。発達障害の名称をつけるのではなく、たとえば「こだわり・興味の狭さが気になる子」とか、「ことば(コミュニケーション)が気になる子」として、園でよくある風景の描写から、どんな様子が見える子なのかがこまやかに紹介されています。

そして、こういう子に共通して想定される「脳の中のちょっとした不具合」について、感覚統合の考え方から分かりやすく説明されています。

そして、こういう子に共通して想定される「脳の中のちょっとした不具合」について、感覚統合の考え方から分かりやすく説明されています。

大脳が働くとは、豆電球がピカピカ光ることなのですが、そのためには、豆電球に向かって電気がスムーズに流れるよう電線を整備しなくてはなりません。「脳の働き方に、ちょっとした不具合があるかもしれない子どもたち」は、電線が細くて電気がうまくながれなかったり、つまりぎみだったりする可能性があります。

そういう子どもたちには、意識的に体を動かして元気に遊ぶことで、電気が通りやすいよう電線を整備することができます。これが、感覚統合を進めるかかわりということです。(P66)

この「配線」について理解することが、気になる子の理解に通じることになります。

2章「子どもを支える配慮と工夫」では、「ちょっと気になる子」に有効な支援「目で見て分かる支援」と「分かりやすい話し方」について、簡潔に説明されています。また、それは「ちょっと気になる子」だけでなく、特に気になるところのない子も含めて、すべての子どもたちにとって、いいことだと述べられています。

たとえば、「ひとりへの配慮が、みんなのために」として、こんなエピソードが紹介されています。ちょっと早口なある先生が、難聴の子どもがクラスにいたときに、はっきりゆっくり分かりやすく話すように心がけていたことがあったそう。そのときは「クラス全体が落ち着いて、子どもたちも授業に集中してくれていたような気がします」(P68)と書かれています。

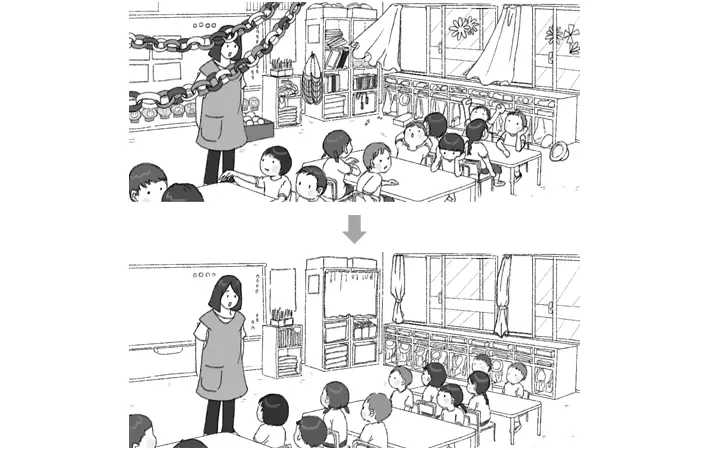

また、「目で見て分かる支援」では、いくつもの工夫が示されていますが、「お部屋の中の装飾を見直す」として、こんな例もあります。

2章「子どもを支える配慮と工夫」では、「ちょっと気になる子」に有効な支援「目で見て分かる支援」と「分かりやすい話し方」について、簡潔に説明されています。また、それは「ちょっと気になる子」だけでなく、特に気になるところのない子も含めて、すべての子どもたちにとって、いいことだと述べられています。

たとえば、「ひとりへの配慮が、みんなのために」として、こんなエピソードが紹介されています。ちょっと早口なある先生が、難聴の子どもがクラスにいたときに、はっきりゆっくり分かりやすく話すように心がけていたことがあったそう。そのときは「クラス全体が落ち着いて、子どもたちも授業に集中してくれていたような気がします」(P68)と書かれています。

また、「目で見て分かる支援」では、いくつもの工夫が示されていますが、「お部屋の中の装飾を見直す」として、こんな例もあります。

先生の説明に注目したくても、お部屋の飾りつけやロッカーからはみ出したバッグ、床に散らばっているブロックなどが視野に入って注目を阻害していることもあります。

カーテンはひもで固定してはためかないようにする、室内装飾は少なめに、ロッカーの整理かごは色をそろえるなど、過剰な刺激を避ける工夫をします。(P78)

絵を見ると、一見落ち着いているように見えた子も、部屋がすっきりすると前よりちゃんと先生の方を見ていることが分かります。すべての子どもは「地続き」で、白黒はっきりわかれているのではない、ということも伝わってきます。

3章「こんなときどうすればいい?」では、さまざまなシーン別に、対処法が紹介されています。「席から離れてしまうとき」「大人から離れられないとき」「外遊びに出たがらないとき」など、保育の日常の中にありそうな、子どもの姿と、具体的にどうしたらいいか、について書かれています。

「登園しぶりがあるとき」では、もしかしたら先生の声かけが元気すぎるのかも、ということから、子どものそばに行って小さな声で「おはよ」と言ってみたり、

3章「こんなときどうすればいい?」では、さまざまなシーン別に、対処法が紹介されています。「席から離れてしまうとき」「大人から離れられないとき」「外遊びに出たがらないとき」など、保育の日常の中にありそうな、子どもの姿と、具体的にどうしたらいいか、について書かれています。

「登園しぶりがあるとき」では、もしかしたら先生の声かけが元気すぎるのかも、ということから、子どものそばに行って小さな声で「おはよ」と言ってみたり、

自由遊びは「ほんとうの自由を保障する」時間として、お友だちの輪に入りたがらない子には、無理をさせずに見守ってあげたりといった保育者からのアプローチが提案されています。

4章「つながりの中で育てる」では、ここまでの3章を受けて、子どもたちの園以外の場にいるときの姿へとつながっていきます。子どもの居場所だけでなく、過去と未来についても考えられています。「子どもたちは成長とともに居る場所が変わる」ということをふまえ、今まで受けてきた支援や配慮、これから入って行く学校生活への見取り図が示されています。

ここでは、なんとなく敬遠してしまいがちな、保護者と保育者が、お互いに協力していくための具体的な話し方も示されています。

ここでは、なんとなく敬遠してしまいがちな、保護者と保育者が、お互いに協力していくための具体的な話し方も示されています。

1秒だって気を抜けない息子のことを「まったく疲れちゃうんです」と愚痴った時、保育園の先生は笑顔でこう言ってくださいました。「○○ちゃんの頭の中、開けてみてみたいって、私たちはいつも言ってるんですよ。次々と新しいことを思いついて、ほんとうにおもしろいから!」。(P156)

同じ子どもでも、保育の場からと家庭からでは、違う角度で見えるものです。子どもの未来、特に就学を考えるときに、「就学までにできるようにしておかなければ」と焦るのではなく、「就学してからも、支援を受けてのびのび育っていけばいいんだ」と思えてくる、希望を持つことができる。この本にはそのためにできる具体的な工夫や例が、たくさん登場するのです。

保育と療育の間にいる子どもたちをどう見守るか、という課題

ところで、この本の内容はもともと、臨床育児保育研究会発行の隔月刊誌「エデュカーレ」で、特別支援教育をテーマに連載されていたものだそう。実はこの「ちょっと気になる子」というタイトルとも、関連しているそうです。著者の中川信子先生にお話を伺いました。

発達ナビ編集部(以下――)「気になる子」は、保育と療育の間にいる子どもとして、この本では書かれていますが、もう少し詳しく、「気になる子」はどんな子どもなのか、あらためて教えてください。

中川先生:『気になる子』とは『気にしている大人の目から見て気になる』です。はっきりした障害名がつき、『気になる子』が『障害のある子』になると、大人の中では気にならなくなるということもあります。でも、障害名の助けを借りなくても、どういう子なのかが理解でき、どう接してあげればいいのかが分かれば『気にならない、かわいい一人の子』になるのではないかと思います。

『気になる子』という名称は、『エデュカーレ』の発行母体である『臨床育児保育研究会』と関係があります。保育の現場から上がってきた『子どもたちにもっと的確な保育ができるようになりたい』という願いから始まった『気になる子研究会(気に研)』が発展して『臨床育児保育研究会』になりました。

私はずっと『障害』の側から子どもたちを見てきたので、『気になる子』がいたら、可能性のある障害特性を仮定し、それにもとづいた適切な対応をさぐろうとしました。それに対して、保育者の方たちは、子どもたちの行動を見て『なぜ?』『どうして?』『どうしてあげたらいいの?』と『気になる』様子だったのです。

『気になる子研究会』では、『気になる子』について、『あてはまる障害名を探す』『白黒はっきりさせる』ではなく『気になる』行動の背景に想定される、さまざまな行動特性や障害の特徴などを、私からお伝えしました。そのことで、目の前の子どもたちが単に『気になる子』ではなく『こういうふうに対応したらいい子ども』となっていく。連載を依頼されたときには、そのことを読者にお伝えしたいと考えて書きました。

中川先生:『気になる子』とは『気にしている大人の目から見て気になる』です。はっきりした障害名がつき、『気になる子』が『障害のある子』になると、大人の中では気にならなくなるということもあります。でも、障害名の助けを借りなくても、どういう子なのかが理解でき、どう接してあげればいいのかが分かれば『気にならない、かわいい一人の子』になるのではないかと思います。

『気になる子』という名称は、『エデュカーレ』の発行母体である『臨床育児保育研究会』と関係があります。保育の現場から上がってきた『子どもたちにもっと的確な保育ができるようになりたい』という願いから始まった『気になる子研究会(気に研)』が発展して『臨床育児保育研究会』になりました。

私はずっと『障害』の側から子どもたちを見てきたので、『気になる子』がいたら、可能性のある障害特性を仮定し、それにもとづいた適切な対応をさぐろうとしました。それに対して、保育者の方たちは、子どもたちの行動を見て『なぜ?』『どうして?』『どうしてあげたらいいの?』と『気になる』様子だったのです。

『気になる子研究会』では、『気になる子』について、『あてはまる障害名を探す』『白黒はっきりさせる』ではなく『気になる』行動の背景に想定される、さまざまな行動特性や障害の特徴などを、私からお伝えしました。そのことで、目の前の子どもたちが単に『気になる子』ではなく『こういうふうに対応したらいい子ども』となっていく。連載を依頼されたときには、そのことを読者にお伝えしたいと考えて書きました。

「気になる子」には、安心できる環境が必要

――現状では、療育は、保育とは別の場所で行われていることが多いと思います。このことについてはどう思われますか。

中川先生:本来、障害児保育と一般保育は同じところを目指すはずだと思います。私は発達障害ということばをあまり使いたくないので、「発達系」と呼んでいるのですが、この発達系かも?という子が増えて、今、療育はパンク気味です。これを転換期ととらえ、今後は、保育園・幼稚園などの生活の場で、療育に近い関わりが行われ、わざわざ別の場所での訓練に通わなくてもすむようになればいいと思います。保育園、幼稚園での「療育に近い関わり」「ていねいな配慮のある関わり」をこの本では提案したつもりです。

でも、そのためには、集団の人数の問題は避けてはとおれません。どうしても大人数だと配慮は行きとどきにくいし、子どもの側の集中もとぎれがちになるからです。

また、『分からない』と声をあげればちゃんと助けてもらえる環境があって、安心して『分からない』『教えて』と言えることが大事なんですよね。そこで子どもの学びは進むのですから。それはやはり、大人数のクラスでは、かなえられないことだと思っています。

安心できる環境はとても大切です。『アタッチメント』ということばは、日本語では愛着と訳されて、何だか「母の愛」というようなイメージがありますね。でも本来アタッチメント(attachment)とは、しがみつくという意味。風が強いときに飛ばされないように柱のようなものにしがみつく、そのことがアタッチメント。困ったときや不安なときでも、頼れる人がいれば安心していられます。集団生活の中でも子どもが安心して過ごせるかどうか、園の先生の態度が大きな意味を持つと思います。

中川先生:本来、障害児保育と一般保育は同じところを目指すはずだと思います。私は発達障害ということばをあまり使いたくないので、「発達系」と呼んでいるのですが、この発達系かも?という子が増えて、今、療育はパンク気味です。これを転換期ととらえ、今後は、保育園・幼稚園などの生活の場で、療育に近い関わりが行われ、わざわざ別の場所での訓練に通わなくてもすむようになればいいと思います。保育園、幼稚園での「療育に近い関わり」「ていねいな配慮のある関わり」をこの本では提案したつもりです。

でも、そのためには、集団の人数の問題は避けてはとおれません。どうしても大人数だと配慮は行きとどきにくいし、子どもの側の集中もとぎれがちになるからです。

また、『分からない』と声をあげればちゃんと助けてもらえる環境があって、安心して『分からない』『教えて』と言えることが大事なんですよね。そこで子どもの学びは進むのですから。それはやはり、大人数のクラスでは、かなえられないことだと思っています。

安心できる環境はとても大切です。『アタッチメント』ということばは、日本語では愛着と訳されて、何だか「母の愛」というようなイメージがありますね。でも本来アタッチメント(attachment)とは、しがみつくという意味。風が強いときに飛ばされないように柱のようなものにしがみつく、そのことがアタッチメント。困ったときや不安なときでも、頼れる人がいれば安心していられます。集団生活の中でも子どもが安心して過ごせるかどうか、園の先生の態度が大きな意味を持つと思います。

感覚の違いを理解できたら、「気になる子」の理解は進むはず

――本の中には、感覚が敏感な子どもへの理解についての話も登場します。過敏さを理解するには、どんな風に考えたらいいですか。

中川先生:たとえば、私たちだって、押し入れに頭をつっこんで探し物をしているようなときに、急にうしろから背中をたたかれたりすれば、びっくりして飛び上がりますよね。でも、後ろに人がいることが分かってさえいれば、そんなにびっくりはしないものです。過敏さがある子たちはいつもこんな感じなのでしょう。不安な環境にいるからびっくりして、大人から見ると気になる行動に出てしまう。でも、安心できる環境にいれば、そんなに過敏にはならずにすむ。本の中でふれた、感覚統合の考え方を知ると分かりやすいと思います。

保育士さんは、元気な人が多いので、大きな声で『おっはよー!』って挨拶なさいますよね。でも、耳が敏感で音に過敏な子は、その声にびっくりしてしまうわけです。前向きな方には、遊びが嫌いな子、みんなのところに参加したがらない子の気持ちも分かりづらいんじゃないかなと思います。この本を読んでくださる保育者には、『気になる子』はこう感じているかもしれないと気づいていただけたら、と思っています。

中川先生:たとえば、私たちだって、押し入れに頭をつっこんで探し物をしているようなときに、急にうしろから背中をたたかれたりすれば、びっくりして飛び上がりますよね。でも、後ろに人がいることが分かってさえいれば、そんなにびっくりはしないものです。過敏さがある子たちはいつもこんな感じなのでしょう。不安な環境にいるからびっくりして、大人から見ると気になる行動に出てしまう。でも、安心できる環境にいれば、そんなに過敏にはならずにすむ。本の中でふれた、感覚統合の考え方を知ると分かりやすいと思います。

保育士さんは、元気な人が多いので、大きな声で『おっはよー!』って挨拶なさいますよね。でも、耳が敏感で音に過敏な子は、その声にびっくりしてしまうわけです。前向きな方には、遊びが嫌いな子、みんなのところに参加したがらない子の気持ちも分かりづらいんじゃないかなと思います。この本を読んでくださる保育者には、『気になる子』はこう感じているかもしれないと気づいていただけたら、と思っています。

子育てには正解はないから、保護者がひとりぽっちにならない子育てを

――ところで、保護者の方たちは、保育者よりも長い時間子どもと接する中で、どうしていいか分からなくなることも多くあります。そんなときはどうしたらいいでしょうか。

中川先生:保護者の方は、子どもの発達について『自分の育て方が悪いのではないか』と悩むことが多いのも事実です。だからこそ、脳の働きについて正しく理解することが、すべての子どもの育ちがよく見える助けになるのではないでしょうか。

それでも、こうしたことは頭で理解していても、日々の子育ての中でやっぱりイライラしたり怒ってしまうことはありますね。人間は感情の動物、カッとなることはありますよ。でも、手はあげないでください。もし、つい手が上がってしまったら、その手はそのまま自分の頭にのせておいてくださいね。

腹が立ったときは、じょうずに感情を別のところに吐き出して。クッションや枕に口を当てて『もうやだー!』って20回くらい叫んでごらんなさい、だんだんクールダウンしますよ。つらいことは、体で表現すると楽になります。理屈をこねても鎮静しません。『怒っている私』を、子どもに当たる以外の方法で解放してあげてほしいです。

子育てには、正解はありません。叱って育てても、その子らしさを受け入れて育てても、結果は親子ごとに違うかもしれない。でもあとになって、できなかったことをいろいろと引っ張り出してもしょうがないことなんです。『みんなとちがう』ことが心配になるのは親であれば誰しもですが、どうか、分かってくれる人や、同じ思いをしている人を見つけて、『ひとりぽっちじゃない』状態で、長丁場の子育てに取り組んでいってほしいと願っています。

そして、保護者の方はお子さんのことがよく分かっていても、先生に伝えるのはなかなか難しい場合がありますよね。この本の中に、お子さんにあてはまるような例があったら、コピーを先生に渡していただき、『こんな風に書いてある本がありました。うちの〇〇と似ているので、お持ちしました』と、『さりげなく』お伝えになる助けになればと思います。

中川先生:保護者の方は、子どもの発達について『自分の育て方が悪いのではないか』と悩むことが多いのも事実です。だからこそ、脳の働きについて正しく理解することが、すべての子どもの育ちがよく見える助けになるのではないでしょうか。

それでも、こうしたことは頭で理解していても、日々の子育ての中でやっぱりイライラしたり怒ってしまうことはありますね。人間は感情の動物、カッとなることはありますよ。でも、手はあげないでください。もし、つい手が上がってしまったら、その手はそのまま自分の頭にのせておいてくださいね。

腹が立ったときは、じょうずに感情を別のところに吐き出して。クッションや枕に口を当てて『もうやだー!』って20回くらい叫んでごらんなさい、だんだんクールダウンしますよ。つらいことは、体で表現すると楽になります。理屈をこねても鎮静しません。『怒っている私』を、子どもに当たる以外の方法で解放してあげてほしいです。

子育てには、正解はありません。叱って育てても、その子らしさを受け入れて育てても、結果は親子ごとに違うかもしれない。でもあとになって、できなかったことをいろいろと引っ張り出してもしょうがないことなんです。『みんなとちがう』ことが心配になるのは親であれば誰しもですが、どうか、分かってくれる人や、同じ思いをしている人を見つけて、『ひとりぽっちじゃない』状態で、長丁場の子育てに取り組んでいってほしいと願っています。

そして、保護者の方はお子さんのことがよく分かっていても、先生に伝えるのはなかなか難しい場合がありますよね。この本の中に、お子さんにあてはまるような例があったら、コピーを先生に渡していただき、『こんな風に書いてある本がありました。うちの〇〇と似ているので、お持ちしました』と、『さりげなく』お伝えになる助けになればと思います。

「気になる子」を理解することが、幸せにつながってほしい

――気になる子は、その子自身が困っていることが多いです。どうしたら、気になる子自身も周りのお友だちや大人たちも、困ることがなくなるでしょうか。

中川先生:昔から、『いっぷう変わった子』や『元気過ぎる子』や『ひとつのことに熱中すると他のことが目に入らない子』というのは、たくさんいましたし、今もいます。私自身もそうです。私は家族全員がちょっと変わった人たちだったので、特に問題視されない恵まれた環境だったと思いますが、それでも悩み深い少女でした。自分のそういう部分を、もしかしたら心理学を勉強したらコントロールできるかな?と思い、『人の幸せのために役立つ心理学』を学ぶことができたことで、今の私があります。

ところが、今はちょっとでも『みんな』から外れていると、親も保育者・先生方も『発達障害ではないでしょうか?』と、心配するようなご時世になってしまいました。『多様性の尊重』とか『一人ずつに合わせた教育(保育)』と言いながら、その一方で社会の規範がどんどん狭まり、そこから少しでもはみ出た子には『障害』のレッテルを貼って『特別な支援』につなげなくては!と焦る風潮が強まっていると感じます。

障害は、英語ではdisorderで、これは本来、列の乱れ、列からちょっと外れた状態を意味します。今の日本では、ちょっとでも列から外れると、列に入れようと、ぎゅーぎゅー引っ張るやり方をしていますが、ほんとうは、列には入ったり、戻ったりすればいい。

列への参加のしかたはいろいろでいいはずなんです。『全ての子を、こういうふうに見て、こういう配慮をすればいいのね』と『集団の中での個別配慮』についての認識を、子どもを理解することで深めていってもらえたらと願っています。

そのために、例えばこの本の中の一つのお子さんの例を題材に、保育の場で先生方同士でお話しいただき、『○○組さんの○○くんのこともこんなふうに見ると分かりやすいね』と共通認識を持つために役立てていただけることもできるのではないかと思います。

ある意味『ふつうとは違う』側の中に、人間としての豊かな可能性や、人と協力し合いながら生きていく大切さが潜んでいると思います。これから育っていく子どもたちと、そのご家族が『幸せだなぁ』って思っていただけるといいなと思いながら、この本を書きました。

中川先生:昔から、『いっぷう変わった子』や『元気過ぎる子』や『ひとつのことに熱中すると他のことが目に入らない子』というのは、たくさんいましたし、今もいます。私自身もそうです。私は家族全員がちょっと変わった人たちだったので、特に問題視されない恵まれた環境だったと思いますが、それでも悩み深い少女でした。自分のそういう部分を、もしかしたら心理学を勉強したらコントロールできるかな?と思い、『人の幸せのために役立つ心理学』を学ぶことができたことで、今の私があります。

ところが、今はちょっとでも『みんな』から外れていると、親も保育者・先生方も『発達障害ではないでしょうか?』と、心配するようなご時世になってしまいました。『多様性の尊重』とか『一人ずつに合わせた教育(保育)』と言いながら、その一方で社会の規範がどんどん狭まり、そこから少しでもはみ出た子には『障害』のレッテルを貼って『特別な支援』につなげなくては!と焦る風潮が強まっていると感じます。

障害は、英語ではdisorderで、これは本来、列の乱れ、列からちょっと外れた状態を意味します。今の日本では、ちょっとでも列から外れると、列に入れようと、ぎゅーぎゅー引っ張るやり方をしていますが、ほんとうは、列には入ったり、戻ったりすればいい。

列への参加のしかたはいろいろでいいはずなんです。『全ての子を、こういうふうに見て、こういう配慮をすればいいのね』と『集団の中での個別配慮』についての認識を、子どもを理解することで深めていってもらえたらと願っています。

そのために、例えばこの本の中の一つのお子さんの例を題材に、保育の場で先生方同士でお話しいただき、『○○組さんの○○くんのこともこんなふうに見ると分かりやすいね』と共通認識を持つために役立てていただけることもできるのではないかと思います。

ある意味『ふつうとは違う』側の中に、人間としての豊かな可能性や、人と協力し合いながら生きていく大切さが潜んでいると思います。これから育っていく子どもたちと、そのご家族が『幸せだなぁ』って思っていただけるといいなと思いながら、この本を書きました。

絵によっても、子どもへの理解がより深まる

この本には、たくさんの場面についてのイラストが登場します。子どもがどんな風に感じているのか、子どもの表情や、ちょっとした体の使い方に表現され、「こういう子、いるね」「こういうことある!」というリアルさがあります。大人の接し方によって、子どもはこう変わるといった様子も、おおげさではなく描かれています。

また、実は表紙には違うイラストが入る予定だったそうです。子どもはニコニコして前を向き、ママもスカートをはいていて余裕が感じられる様子でした。(p148にあります)。でも、中川先生は「ちょっと気になる子は、なかなかこうはいかないでしょう」と提案され、その結果、ちょっと不機嫌そうな子どもの様子と、笑いつつもちょっと困り顔のお母さんの表情の絵となったのだそうです。

こういう子いるね、うちの子と似てる、と思ったら、そのページからまずは読んでみてもいいかもしれません。育児する人、保育する人へ、「この子はこんな風に感じているかもしれないから、こうしてみたら?」という温かい提案を、少し先の成長した姿とともに見せて、安心させてくれる「保育園・幼稚園のちょっと気になる子」です。

また、実は表紙には違うイラストが入る予定だったそうです。子どもはニコニコして前を向き、ママもスカートをはいていて余裕が感じられる様子でした。(p148にあります)。でも、中川先生は「ちょっと気になる子は、なかなかこうはいかないでしょう」と提案され、その結果、ちょっと不機嫌そうな子どもの様子と、笑いつつもちょっと困り顔のお母さんの表情の絵となったのだそうです。

こういう子いるね、うちの子と似てる、と思ったら、そのページからまずは読んでみてもいいかもしれません。育児する人、保育する人へ、「この子はこんな風に感じているかもしれないから、こうしてみたら?」という温かい提案を、少し先の成長した姿とともに見せて、安心させてくれる「保育園・幼稚園のちょっと気になる子」です。

保育園・幼稚園のちょっと気になる子

ぶどう社

Amazonで詳しく見る

取材・文/関川香織

写真/鈴木江実子

写真/鈴木江実子

保育園・幼稚園のちょっと気になる子

ぶどう社

楽天で詳しく見る