発達障害・感覚過敏のある子の通学電車問題、どう解決する?うちの凸凹長男の場合は…

ライター:楽々かあさん

発達障害&グレーゾーンや、感覚過敏のある子たちにとって、通学電車の諸問題はかなりハードルが高く、時に不登校や転校をせざるを得ない場合もあるほど…と聞きます。そこで、12歳で電車通学することになった凸凹長男と、身体接触や、忘れ物、乗り過ごし、不測の事態などのハードルを、うちではどう乗り越えてきたか、新型コロナ影響下での通学事情も交えつつ、具体的にご紹介します。

発達障害・感覚過敏のある子は、電車通学のハードルが高過ぎる件

こんにちは。『発達障害&グレーゾーン子育てから生まれた 楽々かあさんの伝わる! 声かけ変換』他、著者・楽々かあさんこと、大場美鈴です。今回のコラムは、通学電車にまつわるお話を…。

発達障害&グレーゾーンの子や、感覚過敏のある子は、電車通学…特に満員電車での負担がとても大きいでしょう。なぜなら、

・感覚過敏のある子の身体接触等の苦手さ問題

・ADHDのある子のうっかり忘れ問題

・ASDのある子の予測不能な事態でのパニック問題

…などがあるために、ハードルが特に高いのです。これらの問題は、決して大げさではなくて、せっかく受験で希望の学校に合格しても、「通学電車の負担が大きすぎて、不登校になったり、自主退学や転校を考える生徒さんもいる」と聞くほど。(実はうちのパパも若いころ、電車通勤の負担から大企業を辞めて、研究の道に入り直した人なのです)

ですから、うちの長男・次男の中学受験では、最初の学校選びの段階で本人と相談しながら、例えどんなに素晴らしい学校でも、通学に1時間以上かかる学校や、複雑な乗り換えや混雑路線を使わざるを得ない学校などは、予め志望校リストから除外してしまいました。

そして無事、長男・次男共に、ドア・ツー・ドアで1時間以内・乗り換え1回の私立中高一貫校に入学できたものの、小学校を卒業したばかりの当時若干12歳で、満員電車での通学に挑まなくてはなりませんでした。

そこで、うちで親子で行ってきたさまざまな工夫や対策など、通学電車にまつわる諸問題の乗り越え方を、新型コロナの影響下での通学状況の変化も踏まえつつ、ご紹介していきますね。

発達障害&グレーゾーンの子や、感覚過敏のある子は、電車通学…特に満員電車での負担がとても大きいでしょう。なぜなら、

・感覚過敏のある子の身体接触等の苦手さ問題

・ADHDのある子のうっかり忘れ問題

・ASDのある子の予測不能な事態でのパニック問題

…などがあるために、ハードルが特に高いのです。これらの問題は、決して大げさではなくて、せっかく受験で希望の学校に合格しても、「通学電車の負担が大きすぎて、不登校になったり、自主退学や転校を考える生徒さんもいる」と聞くほど。(実はうちのパパも若いころ、電車通勤の負担から大企業を辞めて、研究の道に入り直した人なのです)

ですから、うちの長男・次男の中学受験では、最初の学校選びの段階で本人と相談しながら、例えどんなに素晴らしい学校でも、通学に1時間以上かかる学校や、複雑な乗り換えや混雑路線を使わざるを得ない学校などは、予め志望校リストから除外してしまいました。

そして無事、長男・次男共に、ドア・ツー・ドアで1時間以内・乗り換え1回の私立中高一貫校に入学できたものの、小学校を卒業したばかりの当時若干12歳で、満員電車での通学に挑まなくてはなりませんでした。

そこで、うちで親子で行ってきたさまざまな工夫や対策など、通学電車にまつわる諸問題の乗り越え方を、新型コロナの影響下での通学状況の変化も踏まえつつ、ご紹介していきますね。

【発達障害と受験】通学や学習進度、いじめ対策は?中学受験の志望校選び7つのポイント――発達障害&グレーゾーンの子の進学<後編>

電車の使い方と身体接触に徐々に慣らす!

うちでは、まず、「電車自体に慣れる」ところから、スタート。

それまで、うちは地方在住なので普段の移動は車か自転車中心で、電車は年に1度の祖父母宅への新幹線での帰省程度でしたから。

そこで、小学生の受験勉強時代から、学校見学や体験授業参加の際には、「実際の通学ルート」を使うことに。そして、本人用の交通系ICカードをつくり、券売機でのチャージの仕方、基本的なマナーなど、”いろはのい”から時間をかけて教えました。

基本に慣れたら、次は、時間の余裕があるときに、トラブル時などを想定して、ワザと降車駅を乗り越してみたり、途中駅でトイレを借りたり、別の路線で遠回りして帰ってみたりも…。

この際、「こういう時、どうすればいいと思う?」などの声かけで、なるべく本人が自分で判断できるようにして、それでも難しいときには、「駅員さんに聞いてみようか」「この場合は、こうすればいいんだよ」など、具体的に”困ったときには、どうすればいいか”を教えました。

こうして、受験シーズンくらいには、電車にかなり慣れたので、「今日は〇太郎についていくから、かあちゃんを〇〇中学まで連れてって」と、(多少間違っても)なるべく手出し口出しせずに、見守るようにしました。

それまで、うちは地方在住なので普段の移動は車か自転車中心で、電車は年に1度の祖父母宅への新幹線での帰省程度でしたから。

そこで、小学生の受験勉強時代から、学校見学や体験授業参加の際には、「実際の通学ルート」を使うことに。そして、本人用の交通系ICカードをつくり、券売機でのチャージの仕方、基本的なマナーなど、”いろはのい”から時間をかけて教えました。

基本に慣れたら、次は、時間の余裕があるときに、トラブル時などを想定して、ワザと降車駅を乗り越してみたり、途中駅でトイレを借りたり、別の路線で遠回りして帰ってみたりも…。

この際、「こういう時、どうすればいいと思う?」などの声かけで、なるべく本人が自分で判断できるようにして、それでも難しいときには、「駅員さんに聞いてみようか」「この場合は、こうすればいいんだよ」など、具体的に”困ったときには、どうすればいいか”を教えました。

こうして、受験シーズンくらいには、電車にかなり慣れたので、「今日は〇太郎についていくから、かあちゃんを〇〇中学まで連れてって」と、(多少間違っても)なるべく手出し口出しせずに、見守るようにしました。

そして、最後の難関、朝の通学時間帯の満員電車!

志望校の合格後、長男と試しに朝のラッシュ時に一緒に電車に乗ると、今までとは別次元の混雑ぶり。身体接触が苦手な長男は「人が多すぎて、乗換駅で降りられない!!」「押されてどこにも掴まれない…」「いろんな匂いでキモチワルイ」とパニック寸前の涙目に。やはり、かなりハードルが高かったようです。

そこで、本人と作戦会議をし、「満員電車よりも早起きのほうがマシ!」という結論に…。

学校に門が開く時刻を聞き、朝は一番乗りで登校することにしました。ピーク時よりはかなりマシですが、それでも結構混んでいるので、入学後の最初の一週間ほどは、私も一緒に電車に乗って、「今日は一駅手前まで」「今日は乗換駅まで」と、様子を見ながら日毎に付き添う距離を短くしていき、最後は最寄り駅から見送るだけに。

つまり、うちでは、親は「ステップを踏んで徐々に慣らし、だんだんと手を離す」ことで、子は「それでも無理なことは、人に相談し、できる工夫する」ことで、なんとかしました。

ちなみに、3年後の今では、長男も混雑に慣れ、登校時間もずるずると遅くなってきましたが、「コロナのことで、ピーク時も多少人が減ってる気がする」とのこと(確かに、近隣地域ではマイカー・自転車通勤も増えています)。マスク着用の上、車内の換気もされているので、匂いへの負担も減ったよう。また、学校側も感染が拡大している時期は、オンライン授業や分散登校など、柔軟に対応してくれるので、潔癖で心配性の次男もホッとしている様子です。

志望校の合格後、長男と試しに朝のラッシュ時に一緒に電車に乗ると、今までとは別次元の混雑ぶり。身体接触が苦手な長男は「人が多すぎて、乗換駅で降りられない!!」「押されてどこにも掴まれない…」「いろんな匂いでキモチワルイ」とパニック寸前の涙目に。やはり、かなりハードルが高かったようです。

そこで、本人と作戦会議をし、「満員電車よりも早起きのほうがマシ!」という結論に…。

学校に門が開く時刻を聞き、朝は一番乗りで登校することにしました。ピーク時よりはかなりマシですが、それでも結構混んでいるので、入学後の最初の一週間ほどは、私も一緒に電車に乗って、「今日は一駅手前まで」「今日は乗換駅まで」と、様子を見ながら日毎に付き添う距離を短くしていき、最後は最寄り駅から見送るだけに。

つまり、うちでは、親は「ステップを踏んで徐々に慣らし、だんだんと手を離す」ことで、子は「それでも無理なことは、人に相談し、できる工夫する」ことで、なんとかしました。

ちなみに、3年後の今では、長男も混雑に慣れ、登校時間もずるずると遅くなってきましたが、「コロナのことで、ピーク時も多少人が減ってる気がする」とのこと(確かに、近隣地域ではマイカー・自転車通勤も増えています)。マスク着用の上、車内の換気もされているので、匂いへの負担も減ったよう。また、学校側も感染が拡大している時期は、オンライン授業や分散登校など、柔軟に対応してくれるので、潔癖で心配性の次男もホッとしている様子です。

うっかり忘れの自覚と、持ち物の工夫と習慣化

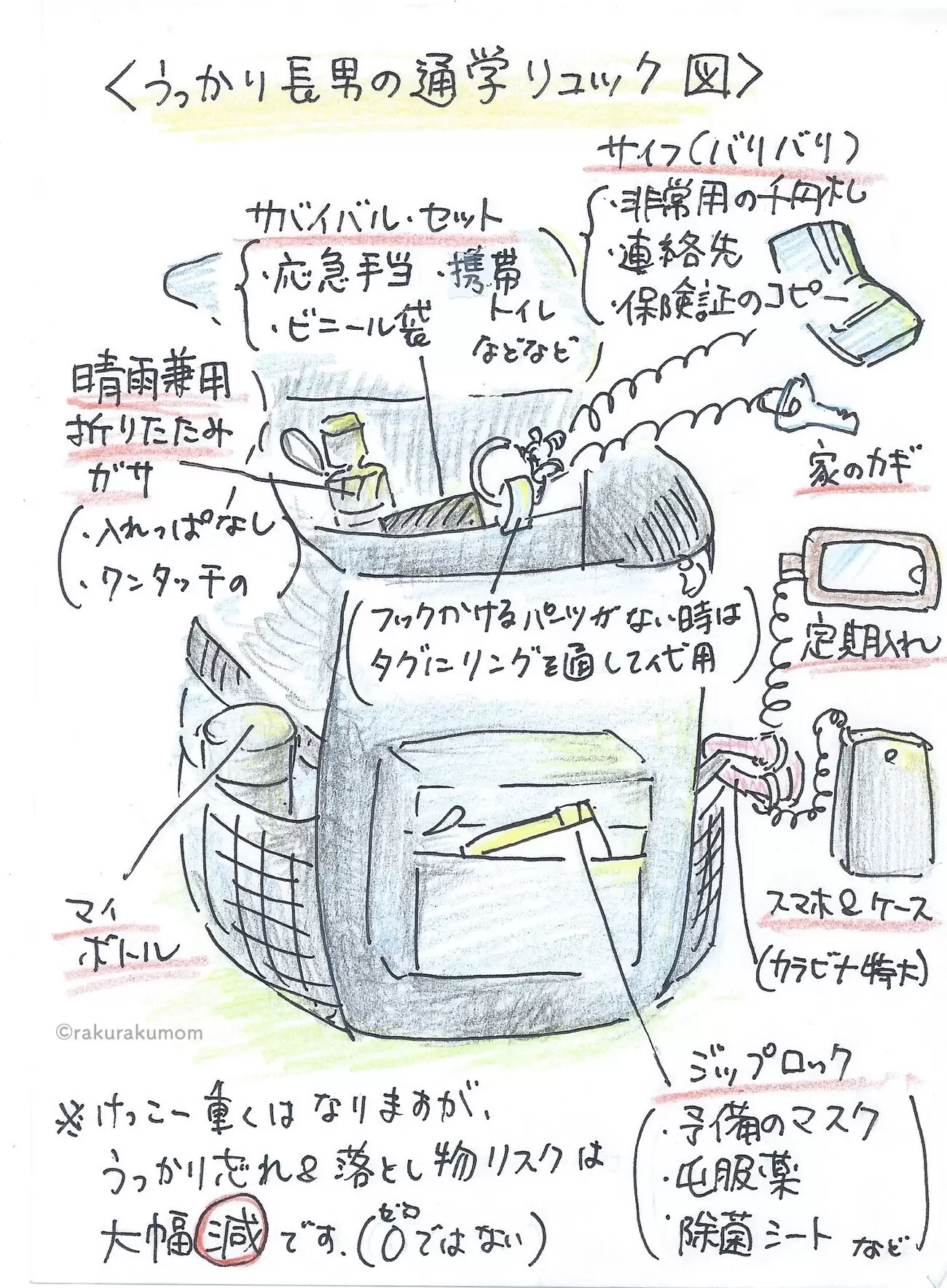

身体接触の次に懸念されたのは、うっかり屋の長男の電車での「忘れ物・落とし物」と、降車駅での「乗り過ごし」問題です。そこで、長男の通学用のリュックは、図のようになりました。

元々、「よくなくすものには、ヒモをつける!」が、うちの忘れ物対策の鉄則。特に、定期とスマホと財布と家の鍵などの大事なモノは、フックのついたスプリング式のコード(通称「びょんびょん」。100円ショップのキーホルダーコーナー等で入手可能)をまとめ買いし、それぞれつけるように習慣化(※フックがかからない箇所は、カラビナやリング、バッグのタグなどと組み合わせる)。

たったこれだけで、長男は今までスマホも定期も、一度も落としたことはありません(「びょんびょん」だらけで、年頃の子には少々カッコ悪いかもしれませんが、背に腹は変えられません!)

また、今では長男も"自分はよく忘れる"自覚があるので、電車を降りるときには、座っていた座席を目視したり、制服やリュックのポケットなどを手触りで毎回ポンポンと確認したりする習慣をつけているのだそう。

元々、「よくなくすものには、ヒモをつける!」が、うちの忘れ物対策の鉄則。特に、定期とスマホと財布と家の鍵などの大事なモノは、フックのついたスプリング式のコード(通称「びょんびょん」。100円ショップのキーホルダーコーナー等で入手可能)をまとめ買いし、それぞれつけるように習慣化(※フックがかからない箇所は、カラビナやリング、バッグのタグなどと組み合わせる)。

たったこれだけで、長男は今までスマホも定期も、一度も落としたことはありません(「びょんびょん」だらけで、年頃の子には少々カッコ悪いかもしれませんが、背に腹は変えられません!)

また、今では長男も"自分はよく忘れる"自覚があるので、電車を降りるときには、座っていた座席を目視したり、制服やリュックのポケットなどを手触りで毎回ポンポンと確認したりする習慣をつけているのだそう。

そして、「乗り過ごし」対策も、あまりに当たり前のようですが、長男自身が「自分で、気をつける!」ことで、対処しました。ここで大事なのは「どうすれば、気をつけられるか」を、具体的に考えることです。

長男は、"自分がかなりうっかりしている"ことも十分自覚しているので、例えば、通学中にスマホで好きなサイトや動画を見ていると、つい、目的地の駅で降り忘れてしまうことをよ〜く知っています(実際、何度かやらかしました)。

そこで、シンプルですが、学校の最寄り駅の数駅手前の大きな駅で、人が沢山乗り降りするので、「その駅になったら、スマホをやめて、アナウンスを聞く」ように習慣化しているそうです(これだと、視覚・聴覚を使っていても気づくとのこと)。

スマホの乗り換え案内系のアプリにも、位置情報から降車駅が近づいたら通知やバイブレーション機能で知らせてくれるものもあるので、長男と似たようなお子さんは、自分が気づきやすく習慣化しやすい方法を見つけるといいでしょう。

また、親の私のほうは、最初のころは位置情報アプリなどを使って、学校に無事到着したり、設定した範囲から長男が出たら通知が届くようにしたりもしました。

ここでの大事なポイントは、自分(我が子)の特徴を自覚して工夫し、それを「習慣化する」ことだと思います。

長男は、"自分がかなりうっかりしている"ことも十分自覚しているので、例えば、通学中にスマホで好きなサイトや動画を見ていると、つい、目的地の駅で降り忘れてしまうことをよ〜く知っています(実際、何度かやらかしました)。

そこで、シンプルですが、学校の最寄り駅の数駅手前の大きな駅で、人が沢山乗り降りするので、「その駅になったら、スマホをやめて、アナウンスを聞く」ように習慣化しているそうです(これだと、視覚・聴覚を使っていても気づくとのこと)。

スマホの乗り換え案内系のアプリにも、位置情報から降車駅が近づいたら通知やバイブレーション機能で知らせてくれるものもあるので、長男と似たようなお子さんは、自分が気づきやすく習慣化しやすい方法を見つけるといいでしょう。

また、親の私のほうは、最初のころは位置情報アプリなどを使って、学校に無事到着したり、設定した範囲から長男が出たら通知が届くようにしたりもしました。

ここでの大事なポイントは、自分(我が子)の特徴を自覚して工夫し、それを「習慣化する」ことだと思います。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています