発達障害息子は迷惑?運動会でまさかの途中下校。特別支援学級へ転校し「安全基地」で見つけたものは…【読者体験談】

ライター:ユーザー体験談

Upload By ユーザー体験談

現在10歳になる、ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)の特性がある息子。学校行事の練習の雰囲気が苦手で、通常学級に在籍していた8歳の頃には運動会の途中で帰宅することもありました。通常学級での集団行動に難しさを感じていた日々は、親として不安の連続でした。

これは、息子が「学校が楽しい」と思えるようになるまでの物語です。【発達ナビではユーザーさんからの子育てエピソードを募集中!今回は「学校行事への参加と環境の変化」についてのエピソードをご紹介します。】

監修: 藤井明子

小児科専門医

小児神経専門医

てんかん専門医

どんぐり発達クリニック院長

東京女子医科大学大学院修了。東京女子医科大学病院、長崎県立子ども医療福祉センターで研鑽を積み、2019年よりさくらキッズくりにっく院長に就任。2024年より、どんぐり発達クリニック院長、育心会児童発達部門統括医師に就任。お子様の個性を大切にしながら、親御さんの子育ての悩みにも寄り添う診療を行っている。 3人の子どもを育児中である。

小児神経専門医

てんかん専門医

どんぐり発達クリニック院長

このコラムで分かること

- ASD(自閉スペクトラム症)・ADHD(注意欠如多動症)の特性があるお子さんが、学校行事で不安を感じてしまう具体的な場面

- 「無理しなくていい」という安心できる環境が、お子さんの自己肯定感を育む

- 小さな成功体験を重ねることが、学校行事への苦手意識を克服し、次の目標や自信につながる

「もう帰っても……」先生の言葉に凍り付いた運動会の日

お子さんのプロフィール

現在10歳になる、ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)の特性がある息子。ゲームが好きで運動も得意な一方、文字を書くことが苦手です。

息子が通常学級に在籍していた8歳の頃、私は学校行事のたびに、見えないプレッシャーで胸が張り裂けそうでした。当時の学校は行事に力を入れており、練習の段階から先生方はピリピリ。その空気を敏感に感じ取った息子は、ますます参加への意欲を失っていきました。

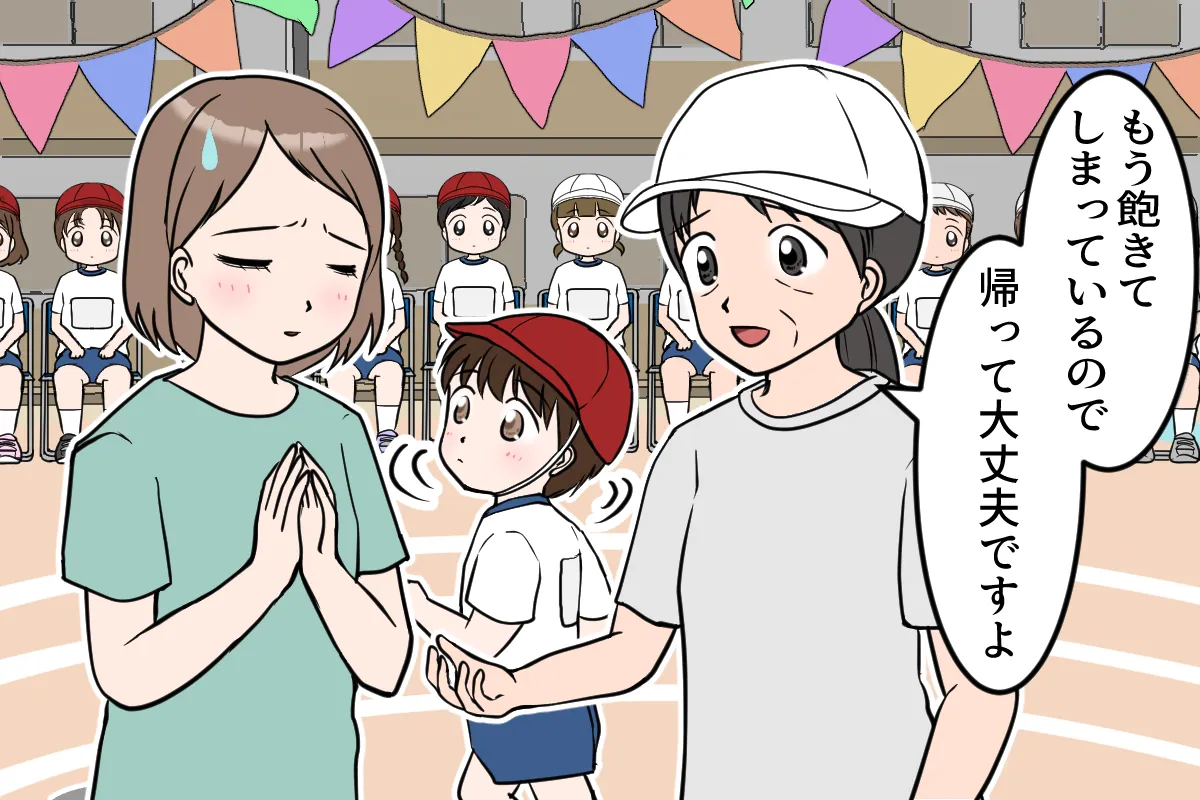

特に忘れられないのが、運動会の日の出来事です。息子の出番まではなんとか頑張っていたものの、次第に集中力が切れ、応援席に座っていられなくなってしまいました。遠くからハラハラしながら見守っていると、担任の先生が私の元へやってきて、こう言ったのです。

「もう飽きてしまっているので、帰って大丈夫ですよ」

- 年齢:10歳

- 診断名:ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)

- 診断時期:8歳

- エピソード当時の年齢:8歳~10歳

現在10歳になる、ASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)の特性がある息子。ゲームが好きで運動も得意な一方、文字を書くことが苦手です。

息子が通常学級に在籍していた8歳の頃、私は学校行事のたびに、見えないプレッシャーで胸が張り裂けそうでした。当時の学校は行事に力を入れており、練習の段階から先生方はピリピリ。その空気を敏感に感じ取った息子は、ますます参加への意欲を失っていきました。

特に忘れられないのが、運動会の日の出来事です。息子の出番まではなんとか頑張っていたものの、次第に集中力が切れ、応援席に座っていられなくなってしまいました。遠くからハラハラしながら見守っていると、担任の先生が私の元へやってきて、こう言ったのです。

「もう飽きてしまっているので、帰って大丈夫ですよ」

その雰囲気には、「迷惑」という空気がにじんでいるように感じられ、心が凍りつくようでした。息子自身は「帰れるんだ、ラッキー」という様子でしたが、体操着のままトボトボと帰る道中、知り合いの保護者の方に会った時の気まずそうな息子の顔は、今でも目に焼き付いています。

学芸会では、息子が急に出られなくなる事態に備え、代役の子が立てられました。しかし本番当日、舞台の上には本来一人であるお供の雉役が二人……。代役の子に事情がうまく伝わっていなかったのか、息子と並んで演技が始まりました。幸い、息子はセリフをしっかりと言い切り、終演後には「頑張った!」とやり切った表情を見せてくれたのが唯一の救いでした。それでも、「失敗させられない」という学校側の緊張感と、常にハプニングを恐れる私の不安は、いつも拭えませんでした。

学芸会では、息子が急に出られなくなる事態に備え、代役の子が立てられました。しかし本番当日、舞台の上には本来一人であるお供の雉役が二人……。代役の子に事情がうまく伝わっていなかったのか、息子と並んで演技が始まりました。幸い、息子はセリフをしっかりと言い切り、終演後には「頑張った!」とやり切った表情を見せてくれたのが唯一の救いでした。それでも、「失敗させられない」という学校側の緊張感と、常にハプニングを恐れる私の不安は、いつも拭えませんでした。

「無理しなくていい」特別支援学級という新しい“安全基地”

「このままでは、息子は学校行事が嫌いになってしまう……」 そんな思いから、私たちは転校という大きな決断をしました。新しい学校で息子が籍を置いたのは、特別支援学級。そこは、以前在籍していた学校の教室とはまったく違う、温かい空気が流れる場所でした。

一番の違いは、「参加することが前提ではない」ということです。先生方はまず、「どうしたい?」と息子の気持ちを一番に尊重してくれました。

「運動会、やりたい種目だけ出ていいよ」 「ダンスは、まず練習を見てみて、やりたくなったら参加してみようか」

参加を決めたあとも、無理強いはしませんでした。丁寧に教えてくれ、たくさん褒めてくれる。そうやって「できた」という小さな成功体験を一つひとつ積み重ねていける環境は、息子にとってまさに「安全基地」でした。学校行事に対して、常に後ろ向きだった息子の心が、少しずつ、でも確実にほぐれていくのを感じました。

一番の違いは、「参加することが前提ではない」ということです。先生方はまず、「どうしたい?」と息子の気持ちを一番に尊重してくれました。

「運動会、やりたい種目だけ出ていいよ」 「ダンスは、まず練習を見てみて、やりたくなったら参加してみようか」

参加を決めたあとも、無理強いはしませんでした。丁寧に教えてくれ、たくさん褒めてくれる。そうやって「できた」という小さな成功体験を一つひとつ積み重ねていける環境は、息子にとってまさに「安全基地」でした。学校行事に対して、常に後ろ向きだった息子の心が、少しずつ、でも確実にほぐれていくのを感じました。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています