🍂 秋本番!“おなじ/ちがう”で育つ社会性と自立

こんにちは♪Rふらっぷです(^^)/

朝晩はひんやり、日中は暖かさが残る心地よい季節になりましたね。衣替えを考えるご家庭も多いのではないでしょうか👕

今回は、子どもたちの “おなじ/ちがう” を通して、「自分も大切に、みんなも大切に」育つ教材活動をご紹介します。とってもいい本です(o^―^o)ニコ

📘 タイトル:『“おなじところ ちがうところ”で育つ社会性と自立 ~絵本を軸にした療育から~』

私たちの事業所では、「みんなちがってみんないい」を当たり前にしたいと思っています。

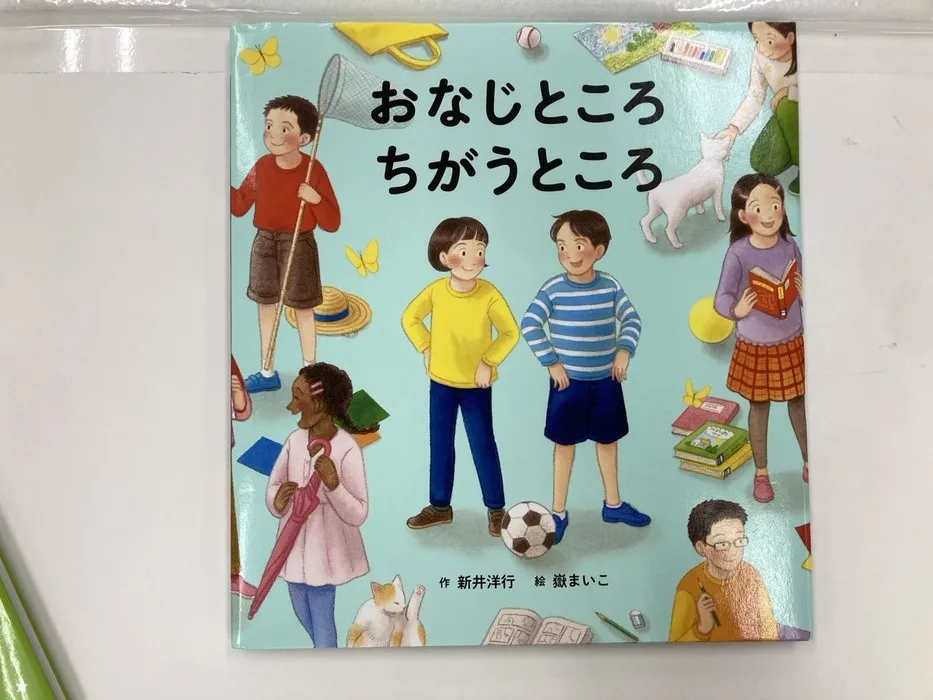

そこで、絵本『おなじところ ちがうところ』(新井洋行 作/嶽まいこ 絵/くもん出版)を活用し、子どもたちが自ら「おなじところ」「ちがうところ」を見つけ、自分も他者も理解・尊重する体験を促しています。

どんな子どももまず“子ども”であり、発達特性があっても「自分らしく生きる力」は誰にとっても大切ですね♪

🌱 活動のねらい

・共通点(=安心・つながり)を言葉で表し、集団参加を促す。

・違い(=個性・資源)を肯定的に捉え、自己肯定感を育てる。

・「ちがい」があるからこそ生まれる協働や役割分担を体験し、社会性を育てる。

近年の研究でも、**友だちとの関わり方を学ぶ活動(SST=ソーシャルスキルトレーニング)**が、気持ちのコントロールや集団での安心感を育てることが分かってきています。

また、「違いを意識して話す活動」は、思考の柔軟性や言語的表現力(気持ちや考えを言葉にする力)を育てることにもつながるそうです🧠✨

🌈 実践の様子

事業所内で行う共通点を探すゲームでは、「好きな遊び」「好きな食べ物」など、さまざまな声があがりました。

相手のことをよく見ている子もいて、たくさんの共通点を見つける姿も見られます。

一方で、「ちがうところ」を探す場面では、「ぼくは走るのが得意」「私は絵を描くのが好き」といった言葉が出てきました。

「違う、ということに いいもわるいもない」が少しずつ浸透し、自分らしさや自分の意見を言葉にできるようになってきています。

活動を重ねるうちに、子どもたちから「ちがうかもしれないから聞いてみよう」「言ってくれないとわからない」といった言葉が自然と出てくるようになりました。

“違いがあること”を前提にしたコミュニケーションが少しずつ生まれています。

今後は、“違い”をお互いに認め合いながら、「得意がちがうからこそ助け合える」「苦手を補い合える」ような関係づくりへとつなげていけたらと考えています✨

🏠 おうちでの取り組み提案

保護者の方へは、「今日の“おなじ”と“ちがう”、どちらを探してみる?」という一言をおすすめしています。

兄弟や友だちとの会話の中で、お互いの新しい一面や「それありかも」という気づきが生まれ、家庭での対話が深まるといいですね✨

💬 まとめ

「世界はみんな同じじゃ面白くない。だからこそ、“おなじ”も“ちがう”もたのしもうw」

そんな想いで、すべての子どもが“子ども”として安心して育つ環境を、これからもつくっていけたらと思います🌟

📗使用絵本:『おなじところ ちがうところ』(新井洋行 作/嶽まいこ 絵/くもん出版)

Rふらっぷでした♪

こんにちは♪Rふらっぷです(^^)/

朝晩はひんやり、日中は暖かさが残る心地よい季節になりましたね。衣替えを考えるご家庭も多いのではないでしょうか👕

今回は、子どもたちの “おなじ/ちがう” を通して、「自分も大切に、みんなも大切に」育つ教材活動をご紹介します。とってもいい本です(o^―^o)ニコ

📘 タイトル:『“おなじところ ちがうところ”で育つ社会性と自立 ~絵本を軸にした療育から~』

私たちの事業所では、「みんなちがってみんないい」を当たり前にしたいと思っています。

そこで、絵本『おなじところ ちがうところ』(新井洋行 作/嶽まいこ 絵/くもん出版)を活用し、子どもたちが自ら「おなじところ」「ちがうところ」を見つけ、自分も他者も理解・尊重する体験を促しています。

どんな子どももまず“子ども”であり、発達特性があっても「自分らしく生きる力」は誰にとっても大切ですね♪

🌱 活動のねらい

・共通点(=安心・つながり)を言葉で表し、集団参加を促す。

・違い(=個性・資源)を肯定的に捉え、自己肯定感を育てる。

・「ちがい」があるからこそ生まれる協働や役割分担を体験し、社会性を育てる。

近年の研究でも、**友だちとの関わり方を学ぶ活動(SST=ソーシャルスキルトレーニング)**が、気持ちのコントロールや集団での安心感を育てることが分かってきています。

また、「違いを意識して話す活動」は、思考の柔軟性や言語的表現力(気持ちや考えを言葉にする力)を育てることにもつながるそうです🧠✨

🌈 実践の様子

事業所内で行う共通点を探すゲームでは、「好きな遊び」「好きな食べ物」など、さまざまな声があがりました。

相手のことをよく見ている子もいて、たくさんの共通点を見つける姿も見られます。

一方で、「ちがうところ」を探す場面では、「ぼくは走るのが得意」「私は絵を描くのが好き」といった言葉が出てきました。

「違う、ということに いいもわるいもない」が少しずつ浸透し、自分らしさや自分の意見を言葉にできるようになってきています。

活動を重ねるうちに、子どもたちから「ちがうかもしれないから聞いてみよう」「言ってくれないとわからない」といった言葉が自然と出てくるようになりました。

“違いがあること”を前提にしたコミュニケーションが少しずつ生まれています。

今後は、“違い”をお互いに認め合いながら、「得意がちがうからこそ助け合える」「苦手を補い合える」ような関係づくりへとつなげていけたらと考えています✨

🏠 おうちでの取り組み提案

保護者の方へは、「今日の“おなじ”と“ちがう”、どちらを探してみる?」という一言をおすすめしています。

兄弟や友だちとの会話の中で、お互いの新しい一面や「それありかも」という気づきが生まれ、家庭での対話が深まるといいですね✨

💬 まとめ

「世界はみんな同じじゃ面白くない。だからこそ、“おなじ”も“ちがう”もたのしもうw」

そんな想いで、すべての子どもが“子ども”として安心して育つ環境を、これからもつくっていけたらと思います🌟

📗使用絵本:『おなじところ ちがうところ』(新井洋行 作/嶽まいこ 絵/くもん出版)

Rふらっぷでした♪