発達が気になる子の「学習でのつまずき」の背景とは?支援で最も大切にすべき視点とアプローチ【講演ルポ】

ライター:発達ナビ編集部

Upload By 発達ナビ編集部

発達障害があるお子さんへの支援や関わり、社会的資源について、未就学の時期から将来の就労、自立までの長期的な視野に立って学ぶ、埼玉県上尾市主催の「発達障害児家族支援講座」。2019年10月14日(祝)に行われた鳥取大学大学院教授 井上雅彦先生の講演「さまざまなライフステージにおいて求められる発達障害への支援とは」からスタートした一連の講座について、コラムでご紹介していきます。今回は11月7日(木)に開催された「発達障害のある子どもへの支援~学習支援を中心に~」の模様をお届けします。

~未就学期から将来の就労・自立まで~上尾市主催「発達障害児家族支援講座」

「発達障害児家族支援講座」(埼玉県上尾市主催)は、発達障害があるお子さんの保護者を対象に、お子さんへの支援や関わり、社会的資源について、未就学期から将来の就労・自立までさまざまなライフステージにおける支援を学ぶ講座です。

2019年10月14日(祝)に行われた鳥取大学大学院教授 井上雅彦先生の基調講演をかわきりに、お子さんそれぞれの発達を育むLITALICOジュニア、就労移行支援を行うLITALICOワークス、障害のあるお子さんとご家族のライフプランのサポートをするLITALICOライフプランニングのスタッフが全4回のリレー講座を行います。

2019年10月14日(祝)に行われた鳥取大学大学院教授 井上雅彦先生の基調講演をかわきりに、お子さんそれぞれの発達を育むLITALICOジュニア、就労移行支援を行うLITALICOワークス、障害のあるお子さんとご家族のライフプランのサポートをするLITALICOライフプランニングのスタッフが全4回のリレー講座を行います。

発達障害のある子どもへの支援~学習支援を中心に~

お子さんの発達の心配や育児の悩みをサポートする「発達障害児家族支援講座」。講座第2回目は「発達障害のある子どもへの支援~学習支援を中心に~」をテーマに、

・発達が気になるお子さんへの学習支援

・ ”個”と”環境”へのアプローチ

・学習支援の具体例

について、LITALICOジュニアのスーパーバイザー・阿部先生が登壇、紹介しました。

・発達が気になるお子さんへの学習支援

・ ”個”と”環境”へのアプローチ

・学習支援の具体例

について、LITALICOジュニアのスーパーバイザー・阿部先生が登壇、紹介しました。

発達が気になるお子さんへの学習支援~LITALICOジュニアでの取り組み~

発達が気になるお子さんが通うLITALICOジュニアでの「授業についていけない」「特別支援学級在籍だが、学校ではなかなか勉強が進まない」という学習ニーズのあるお子さんへのサポート例について紹介。

各単元の予習や復習より優先するのは

・学習しづらい要因は何か どうすれば学びやすいか

・困ったときに何ができるか

等を一緒に考えること。学習でのつまずきの背景には、一人ひとり違う困難があります。それに気づき、解決策を考えていくのです。

例えば、順を追って文章を読むのが苦手なお子さんには「国語のテストでは、定規を当てて印をつけながら読むと飛ばさずに読めるね」、計算が苦手でパニックになってしまうお子さんには「算数の公式をノートの上に書いてから計算を始めてみよう」というように、お子さん一人ひとりに合わせて考え、サポートすることが大切です。

各単元の予習や復習より優先するのは

・学習しづらい要因は何か どうすれば学びやすいか

・困ったときに何ができるか

等を一緒に考えること。学習でのつまずきの背景には、一人ひとり違う困難があります。それに気づき、解決策を考えていくのです。

例えば、順を追って文章を読むのが苦手なお子さんには「国語のテストでは、定規を当てて印をつけながら読むと飛ばさずに読めるね」、計算が苦手でパニックになってしまうお子さんには「算数の公式をノートの上に書いてから計算を始めてみよう」というように、お子さん一人ひとりに合わせて考え、サポートすることが大切です。

“個”と“環境”へのアプローチ

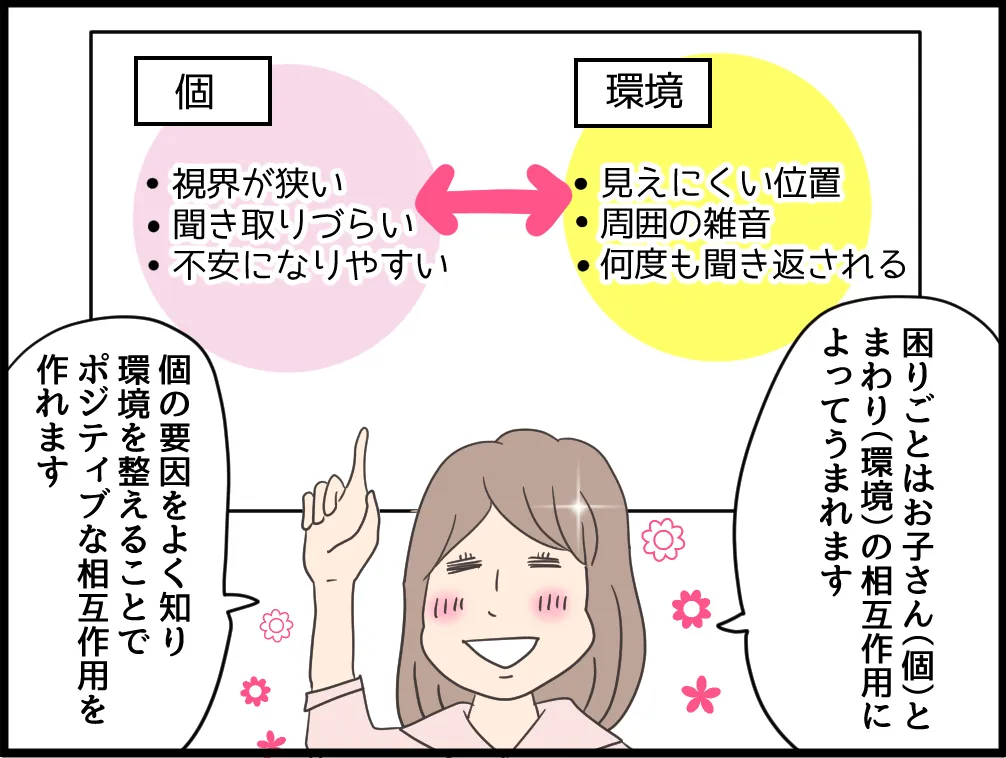

続いて、“個”と“環境”へのアプローチについて説明。

お子さんの困りごとは、周囲との相互作用によって生まれます。個とは、子ども自身にある特性。環境とは、ご家庭・教育機関・地域・配慮などの個をとりまく全てを指します。双方がうまくかみ合わないと困りごとが生まれてしまいます。

お子さんが「視界がせまい」「聞き取りづらい」「不安になりやすい」場合、「正面に座る」「静かな環境を整える」「相づちを打つ・笑顔を向ける」ことで、困りごとを減らしていくことができます。このように、お子さんにフィットするように、環境面を整えていくことが大切です。

「氷山モデル」についてもご紹介しました。

今は水面下に隠れているけれど、これから表出する可能性がある困難さがあるかもしれないという考え方です。例えば、板書を写すのが遅いお子さんの場合、(板書が)見えていない・書くことが苦手・モチベーションが上がらない・文字情報の認知の困難さ・記憶の困難さ、といった可能性が考えられます。

また、お子さんを褒めることで「自己肯定感を上げる」重要性についてもお伝えしました。

自己肯定感が下がってしまうと、環境を整えても本人が挑戦する気持ちが生まれにくくなります。褒めるポイントがうまく見つけられないときは、「褒めるハードルを下げる」「(結果ではなく)努力していることを褒める」「困った行動をしていないことを褒める」などのコツがあります。

自己肯定感が下がってしまうと、環境を整えても本人が挑戦する気持ちが生まれにくくなります。褒めるポイントがうまく見つけられないときは、「褒めるハードルを下げる」「(結果ではなく)努力していることを褒める」「困った行動をしていないことを褒める」などのコツがあります。

学習支援教材の具体例をご紹介

LITALICOジュニアでは、好きや得意を活かせたり、楽しく学べたりするためにさまざまなタイプの教材を用意しています。その理由は、お子さんがいろいろな教材を試してみて、覚えやすい方法を「自分で選ぶ・決める」体験をしてほしいと考えているからです。

お子さん自ら「こうやってみよう!」と思いつく状態をつくることで、自信やモチベーションのアップにつなげていきます。

お子さん自ら「こうやってみよう!」と思いつく状態をつくることで、自信やモチベーションのアップにつなげていきます。

学習支援の講座を終えて

LITALICOジュニアのスーパーバイザー・阿部先生より

今日は40名以上の方にご参加いただきました。皆さんが熱心に聞いてくださり、また講義後のアンケートでも「環境を整えることが大事だと再確認できた」「学校との面談の参考にしたい」等のお声をいただくことができ嬉しかったです。

お子さまの抱える困りはさまざまなので、一人ひとりの思いや願いを大切に日々の支援に携わるようにしています。特に今回のテーマでもあった学習支援においては、ご本人にあった学び方や考え方を見つけられると「これならできる!」という自信や「もっとやってみたい!」という意欲につながります。学習面での自己肯定感が低いお子さまも少なくないですが、自分の得意な学び方を見つけて今後に活かしていってほしいなと思います。

私には短期記憶障害をもつ弟がおり、講義の中で彼の学生時代や仕事上の困難さについてもお話しさせていただきました。彼自身も学校のテストや実習で大変苦労していましたが、自分に合う学び方や苦手なこととの向き合い方を見つけながら一つひとつ乗り越えています。

自分なりの方法が見つかるまでは少ししんどいですが、一人でも多くのお子さまが「これならできる!」「こうすれば分かる!」という自信を見つけてほしいと思っています。

お子さまの抱える困りはさまざまなので、一人ひとりの思いや願いを大切に日々の支援に携わるようにしています。特に今回のテーマでもあった学習支援においては、ご本人にあった学び方や考え方を見つけられると「これならできる!」という自信や「もっとやってみたい!」という意欲につながります。学習面での自己肯定感が低いお子さまも少なくないですが、自分の得意な学び方を見つけて今後に活かしていってほしいなと思います。

私には短期記憶障害をもつ弟がおり、講義の中で彼の学生時代や仕事上の困難さについてもお話しさせていただきました。彼自身も学校のテストや実習で大変苦労していましたが、自分に合う学び方や苦手なこととの向き合い方を見つけながら一つひとつ乗り越えています。

自分なりの方法が見つかるまでは少ししんどいですが、一人でも多くのお子さまが「これならできる!」「こうすれば分かる!」という自信を見つけてほしいと思っています。

障害がある子の水泳指導や感覚統合、学習支援に役立つ本から育児コミックまで!8月の新刊は幅広いラインナップでご紹介

ソーシャルスキルトレーニング絵カード 連続絵カード 小学生低学年版1

エスコアール

Amazonで詳しく見る

発達が気になる子の脳と体をそだてる感覚あそび: あそぶことには意味がある!作業療法士がすすめる68のあそびの工夫

合同出版

Amazonで詳しく見る

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています