学校であいさつできない、友達と話せない娘。先生との会話や音読はできるのに…!?小1次女の場面緘黙診断前を振り返って

ライター:まりまり

Upload By まりまり

現在小学4年生の次女。

2年生のときに場面緘黙と診断されています。

保育園のときは、敏感さがありながらも比較的普通に過ごすことができていた次女ですが、引越しと小学校入学を機に本人の様子が変わってきました。

監修: 三木崇弘

はりまこどものこころ診療所 院長

愛媛大学医学部卒。医学博士(東京医科歯科大学)、経営管理学修士(早稲田大学)。2013年より国立成育医療研究センターで児童精神科医として勤務。2019年よりフリーランスとして医療・教育・福祉・行政の現場で働く。2022年より地元兵庫県姫路市にUターンし、2025年4月「はりまこどものこころ診療所」を開設。

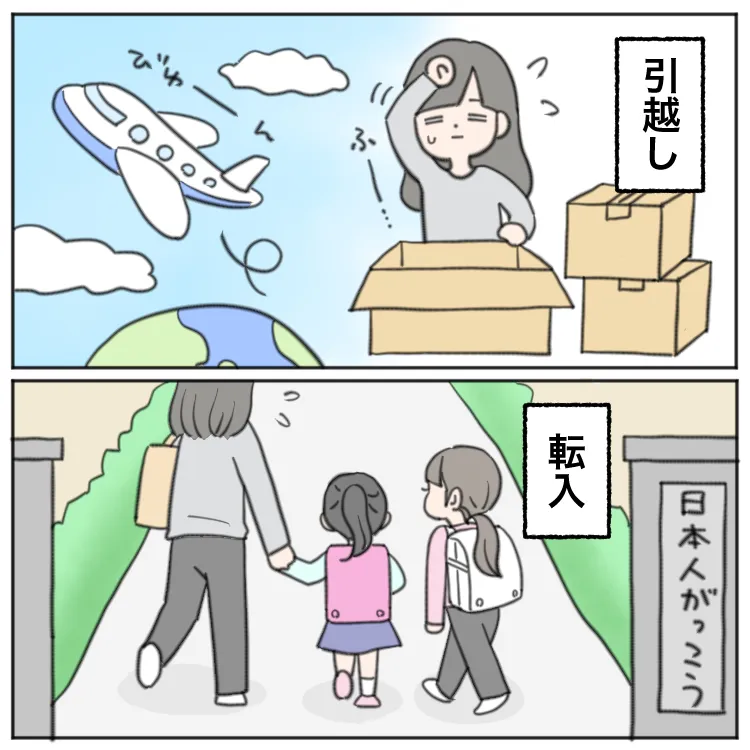

引越しと小学校入学

次女が小学校入学時に、家族で海外へ引越し。それに伴って、現地の日本人学校へ入学することとなりました。このときは、まだ次女が場面緘黙とは知りませんでした。

引越しや転入にあたっては、家族が一緒に居ることと、2歳上の長女が一緒に同じ学校に行くことを理由に、「大丈夫じゃない?」というようなことを本人は言っていました。当時の次女は精神的ストレスが原因で空気をたくさん飲み込み、胃がパンパンになってお腹が膨らんでしまい、膨満感から食欲もなくなってしまう「呑気症」と診断されていました。今思えば、このときは不安を言葉にできなかっただけで、その分呑気症の症状として体に出ていたのではないかなと思っています。

新しい学校での次女の変化

新しい学校が始まり、なぜか呑気症の症状は軽減してきましたが、次女の様子に変化が出てきました。

日本人学校は、低学年時には登下校の送迎が必須。私が送迎しているとき、次女は同じクラスの子にあいさつしてもらっても、全く言葉を返すことができませんでした。

「せっかく声かけてくれてるんだから、あいさつはちゃんと返そうね~」などと言ってみるものの、変わらず…。

さらに、海外の日本人学校なので、普通の小学校に比べるとものすごく転出入が多い環境でした。次女と同じ時期や次女よりあとに転入してきた子たちがどんどん慣れていく中、次女自身は全く友達と話せない、交流できない状態が続いていました。

それが、1学期だけでなく、2学期に入っても続いていたのでした。親としてこの状態をかなり心配はしていましたが、次女自身もともと引っ込み思案な性格だったため「相変わらずものすごく引っ込み思案だな…」「おとなしい子なんだな…」という感じで無理やり納得していました。

「せっかく声かけてくれてるんだから、あいさつはちゃんと返そうね~」などと言ってみるものの、変わらず…。

さらに、海外の日本人学校なので、普通の小学校に比べるとものすごく転出入が多い環境でした。次女と同じ時期や次女よりあとに転入してきた子たちがどんどん慣れていく中、次女自身は全く友達と話せない、交流できない状態が続いていました。

それが、1学期だけでなく、2学期に入っても続いていたのでした。親としてこの状態をかなり心配はしていましたが、次女自身もともと引っ込み思案な性格だったため「相変わらずものすごく引っ込み思案だな…」「おとなしい子なんだな…」という感じで無理やり納得していました。

できていることもあった

先述のとおり次女は、あいさつはできないし、友達と話せない状況が続いていました。でも、できていることもありました。

ものすごく小声だけど、担任の先生とは何とかお話ができていました。さらに、教科書の音読ができたり、授業中指されたときに答えの決まったことは声を出して答えることができていました。ですので、学校生活を送る上では、「友達と話せない」という以外は、なんとなく学校生活を送ることができていたのです。

さらに、家では普通に話せていました。担任の先生が、次女が話さないことを心配してくれたときは、「家では普通に話しているから大丈夫です」というのが夫の反応でした。

さらに、家では普通に話せていました。担任の先生が、次女が話さないことを心配してくれたときは、「家では普通に話しているから大丈夫です」というのが夫の反応でした。

そういった感じで、クラスメイトと話せないし友達もできなかったけど、先生は話せたり、授業に支障がなかったことが、あまり問題視しなかった原因かと思います。