発達障害長男、小4での塾選びから辞めるまで。通って気づいた息子の気持ちと、習い事選びで大切にしたいこと

ライター:スガカズ

Upload By スガカズ

自閉スペクトラム症とADHDのある長男は小4から小5の終わりまで、集団塾に通っていました。

ある程度予想はしていましたが、それは思った以上に大変な日々でした。

監修: 三木崇弘

はりまこどものこころ診療所 院長

愛媛大学医学部卒。医学博士(東京医科歯科大学)、経営管理学修士(早稲田大学)。2013年より国立成育医療研究センターで児童精神科医として勤務。2019年よりフリーランスとして医療・教育・福祉・行政の現場で働く。2022年より地元兵庫県姫路市にUターンし、2025年4月「はりまこどものこころ診療所」を開設。

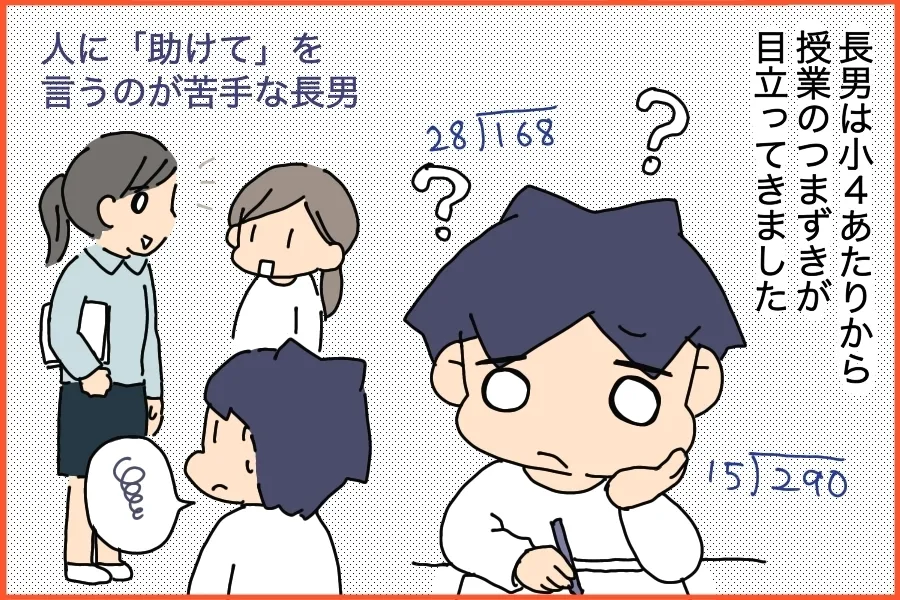

塾通いのきっかけは授業でわからない単元が出てきたこと

小学校生活を送る上で、定型発達のお子さんでも小3から小4にかけて学習につまずいてしまうことが多いと聞いたことがあります。わが家の発達に凸凹がある長男も同様で、小4で割り算の筆算につまずいていました。

長男は大人しい性格で、人に「助けて」と言うのが苦手です。先生の状況を見て質問するタイミングをはかること、その場に合った適切な言葉で質問することができなかったようです。学校生活の中だけでは学習の分からないところが解決せず、理解できていないまま授業が進むのがつらいようでした。

一方で私自身は子どものころから計算が得意で、小学生のころは暗算が楽しくて家でも繰り返し計算問題に取り組んでいるような子どもだったので、宿題以外で復習する習慣がない長男に合った指導が家庭でできず悩みました。

そんなある日、長男は下校してから宿題に取り組もうとするものの、問題の解き方が分からず、「算数が分からないから学校に行きたくない」と泣きながら私に訴えてきました。

長男は大人しい性格で、人に「助けて」と言うのが苦手です。先生の状況を見て質問するタイミングをはかること、その場に合った適切な言葉で質問することができなかったようです。学校生活の中だけでは学習の分からないところが解決せず、理解できていないまま授業が進むのがつらいようでした。

一方で私自身は子どものころから計算が得意で、小学生のころは暗算が楽しくて家でも繰り返し計算問題に取り組んでいるような子どもだったので、宿題以外で復習する習慣がない長男に合った指導が家庭でできず悩みました。

そんなある日、長男は下校してから宿題に取り組もうとするものの、問題の解き方が分からず、「算数が分からないから学校に行きたくない」と泣きながら私に訴えてきました。

「分からないままだと長男の学校生活がもっとつらくなってしまうなぁ」「学校そのものは嫌いじゃないし、人と関わることが嫌なわけじゃないもんね…」と、どうしたものかと悩んでいました。そのうちに、「私が教えてあげることができないのなら、普段から子どもに勉強を教えているプロから学んだほうが長男にとって良いのでは?」と気がつきました。

泣いている長男に、「勉強が分からないのなら、塾に通ってみるのはどうかな?」と提案しました。

泣きながら床に寝そべっていた長男は、体を持ち上げ「そうか!授業で分からないことが減って、学校が楽しくなるかもしれないね。オレ、塾に通う!」と、言いました。

こうして、発達に凸凹のある長男に合った塾探しが始まりました。

泣いている長男に、「勉強が分からないのなら、塾に通ってみるのはどうかな?」と提案しました。

泣きながら床に寝そべっていた長男は、体を持ち上げ「そうか!授業で分からないことが減って、学校が楽しくなるかもしれないね。オレ、塾に通う!」と、言いました。

こうして、発達に凸凹のある長男に合った塾探しが始まりました。

家庭教師、集団塾、個別塾…いろいろあるけど、長男にあった環境はどれ?

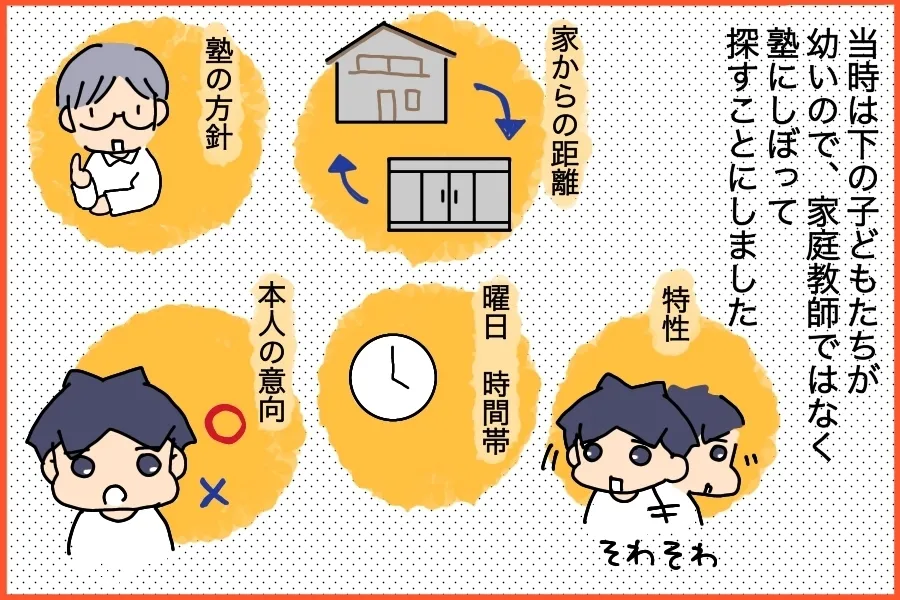

発達に凸凹のある子どもを育てる家庭は、その子の特性にもよりますが、家庭教師や個別指導塾を選ぶことが多いということを耳にしていました。

しかし、わが家は4人きょうだい。当時下のきょうだいたちは、2歳と1歳でまだまだ手がかかる時期でした。そのため家庭教師の方にお願いしても、下の子たちが長男の勉強中に部屋に入ってしまうのではないかという不安がありました。そうすると結果的に長男が集中して学習に取り組めない状況をつくってしまいます。また、発達障害のある子ども向けの塾もありますが、わが家に関しては県をまたいで通わないといけないため、難しいと判断しました。

加えて、長男はインドアの遊びが大好きで、自分から外遊びをすることはほとんどありません。体力に不安があり、当時は自転車で坂道がうまく登れませんでした。そのため、通うルートの勾配が少なく、自宅から2キロ圏内のところにある集団塾と個別指導塾を中心に、見学と体験をすることにしました。

しかし、わが家は4人きょうだい。当時下のきょうだいたちは、2歳と1歳でまだまだ手がかかる時期でした。そのため家庭教師の方にお願いしても、下の子たちが長男の勉強中に部屋に入ってしまうのではないかという不安がありました。そうすると結果的に長男が集中して学習に取り組めない状況をつくってしまいます。また、発達障害のある子ども向けの塾もありますが、わが家に関しては県をまたいで通わないといけないため、難しいと判断しました。

加えて、長男はインドアの遊びが大好きで、自分から外遊びをすることはほとんどありません。体力に不安があり、当時は自転車で坂道がうまく登れませんでした。そのため、通うルートの勾配が少なく、自宅から2キロ圏内のところにある集団塾と個別指導塾を中心に、見学と体験をすることにしました。

見学と体験を通して

いくつもの塾の見学、体験を通して分かったことは、「習い事はさまざまな前提条件が重なるため、発達に凸凹のある子どもにぴったりな塾を探すのは難しい」ということでした。家との距離、開始時間、指導方法、人数、先生との相性などなど…条件に優劣をつけて決める必要がありますし、場合によってはなかなか見つからないこともあるのかもしれないと思いました。

体験の際には、塾の先生に必ず長男の障害や特性について伝え、学習に取り組む様子を見ていただきました。実際に体験してみると、進学塾ではないものの、子どもの能力を選別した結果入塾を断るところもありましたし、個別指導塾で私は長男に合っていそうと思っても、長男自身がしっくり来なかったという場合もありました。

塾探しをはじめて1ヶ月経ったころ、最終的に、長男の意向を尊重する形で「集団塾」に通うことに決めました。

体験の際には、塾の先生に必ず長男の障害や特性について伝え、学習に取り組む様子を見ていただきました。実際に体験してみると、進学塾ではないものの、子どもの能力を選別した結果入塾を断るところもありましたし、個別指導塾で私は長男に合っていそうと思っても、長男自身がしっくり来なかったという場合もありました。

塾探しをはじめて1ヶ月経ったころ、最終的に、長男の意向を尊重する形で「集団塾」に通うことに決めました。

その塾に通う前に一つ不安なことがありました。

決めた塾は、平日の午後4時半までに塾に到着していないといけないルールだということ。午後3時半に小学校から下校して、40分後には家を出ないといけません。そのためには私が長男に「塾に行く時間だよ」と促す必要があるので、塾の予定に合わせ私の予定も見直しました。

決めた塾は、平日の午後4時半までに塾に到着していないといけないルールだということ。午後3時半に小学校から下校して、40分後には家を出ないといけません。そのためには私が長男に「塾に行く時間だよ」と促す必要があるので、塾の予定に合わせ私の予定も見直しました。