発達障害娘の反抗期問題!医師の言葉をもとに夫婦で実践、「娘が自分で解決策を出せる」ための関わり方

ライター:SAKURA

Upload By SAKURA

広汎性発達障害(自閉スペクトラム症)がある娘の、発言と行動の矛盾の原因が、自立心と自立力のバランスにあったことが分かりました。

先生から、「自立力を伸ばす」という療育方法を教えてもらい、早速やってみることにしました。

監修: 三木崇弘

はりまこどものこころ診療所 院長

愛媛大学医学部卒。医学博士(東京医科歯科大学)、経営管理学修士(早稲田大学)。2013年より国立成育医療研究センターで児童精神科医として勤務。2019年よりフリーランスとして医療・教育・福祉・行政の現場で働く。2022年より地元兵庫県姫路市にUターンし、2025年4月「はりまこどものこころ診療所」を開設。

原因が分かったら、まずは夫婦間の情報共有。

思春期・反抗期に突入し、発言と行動がめちゃくちゃになっていた、広汎性発達障害(自閉スペクトラム症)のある娘。

娘との関係の悪化に悩んだ私が、娘(当時、小学5年生)と発達外来に行って相談すると、その原因が自立心と自立力のバランスにあったことが分かりました。

「自立力を伸ばす方法」を先生から教えてもらい、帰宅。

まずは、夫に受診時に先生と話したことを事細かく報告し、「自立力を伸ばす方法」のやり方を伝えました。

まずは、夫に受診時に先生と話したことを事細かく報告し、「自立力を伸ばす方法」のやり方を伝えました。

私たちは、療育方法を実践する前に、必ず夫婦間で情報の共有をします。

療育方法も大事ですが、その療育をする意図をちゃんと一致させないと、それぞれの対応が異なってしまいます。娘を混乱させないためにも、とても大事なことだと思っています。同じ理解で、同じ方向を向いたら、早速試すことにしました。

療育方法も大事ですが、その療育をする意図をちゃんと一致させないと、それぞれの対応が異なってしまいます。娘を混乱させないためにも、とても大事なことだと思っています。同じ理解で、同じ方向を向いたら、早速試すことにしました。

自立力を伸ばす方法。

病院で先生から教えてもらった方法はこうでした。

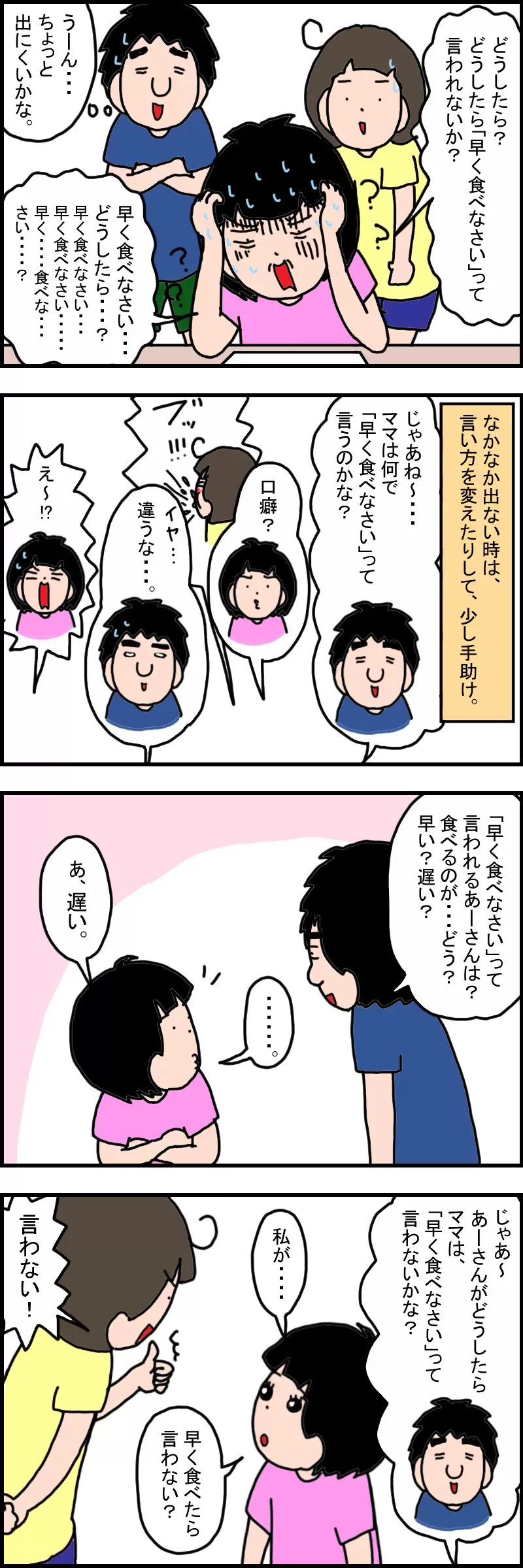

言葉のやり取りが苦手な娘は、こういう場合、なかなか自分で答えを出せないこともあります。手助けするときは、直接答えになりそうなことは言わず、あくまでも娘の口で言わせることが大事。

もし、私たちが「○○したらいいんじゃない?」と口にしてしまうと、それ自体、親の助言になってしまい、娘が選んだことではなくなります。

もし、私たちが「○○したらいいんじゃない?」と口にしてしまうと、それ自体、親の助言になってしまい、娘が選んだことではなくなります。

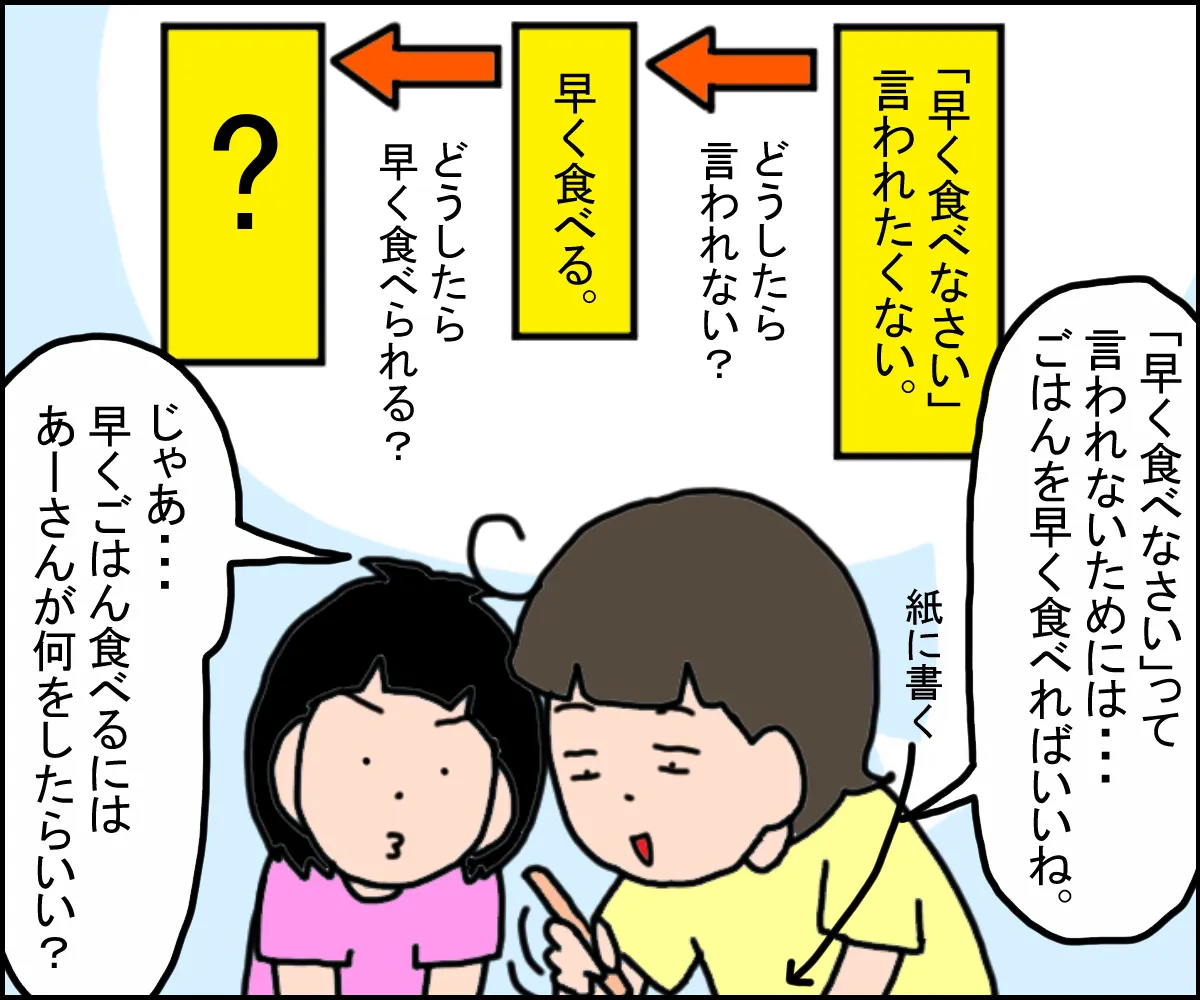

そのため、サポートする場合は質問自体を分かりやすく崩したり言い換えたりして、最終的に娘が『自分で答えを導き出す』ようにしました。

紙に書く方法、目的は・・・

定型発達の子どもの場合、「早く食べなさいっていちいち言われたくない(自立心)…だから、早く食べようっと!(自立力)」という考え方になると思うのですが…。

娘の場合、「言われたくない~!」(自立心)という気持ちだけがあり、どうしたらいいかまで導き出すことが難しい。その導き出す過程や考え方を視覚化し、娘に分かりやすくすることが紙に書く目的でした。

娘の場合、「言われたくない~!」(自立心)という気持ちだけがあり、どうしたらいいかまで導き出すことが難しい。その導き出す過程や考え方を視覚化し、娘に分かりやすくすることが紙に書く目的でした。

この一連の流れが、自立力を鍛えることにつながる。私は、どんなことでも、先生に教えてもらったこの方法を試しました。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています