児童精神科医 てんねんDr.が100の疑問に答える!「子どもの発達障害がよくわかる本」を徹底紹介

ライター:発達ナビBOOKガイド

Sponsored

SBクリエイティブ株式会社

Upload By 発達ナビBOOKガイド

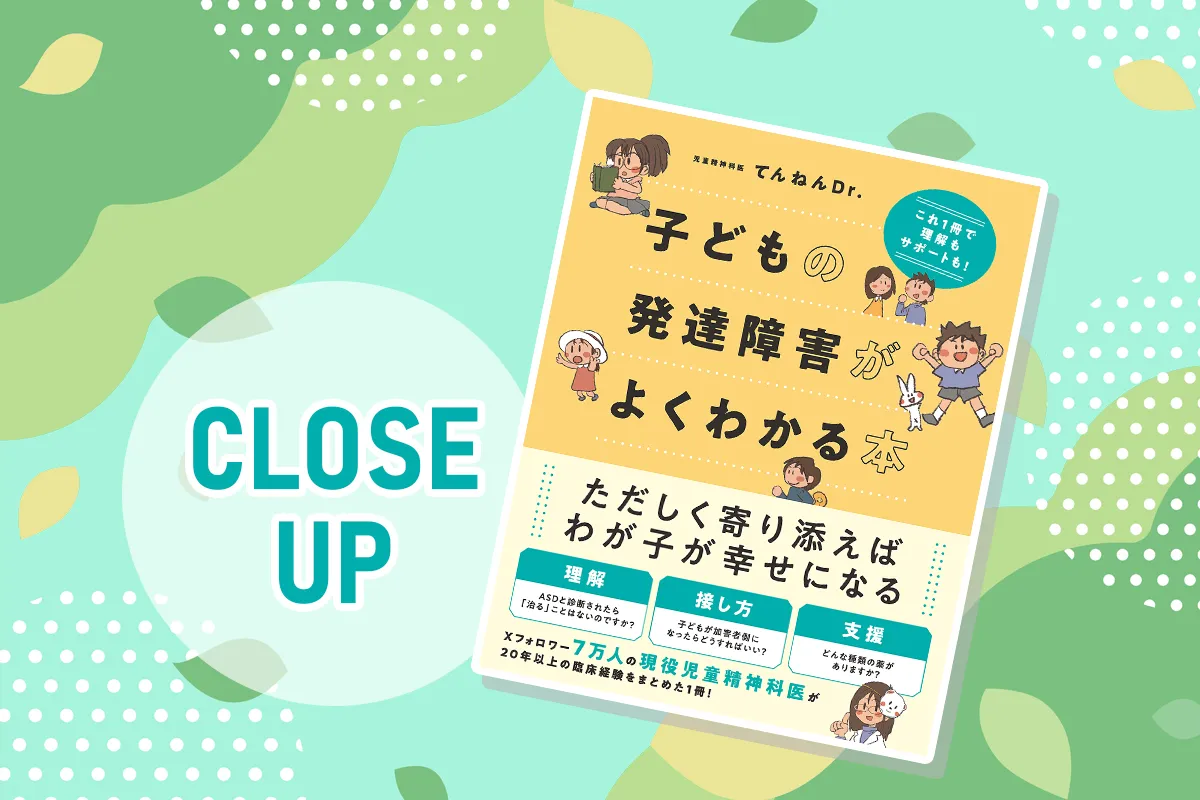

子どもの発達障害についての情報は、複雑です。もしかしてうちの子は、と思ったときから、いろいろと調べたり本を読んだりしても、なんとなくスッキリしない疑問が残ることがあります。SNSでも大人気の児童精神科医、てんねんDr.がその疑問に分かりやすく答え、子育て中の保護者をやさしく励ましてくれる「子どもの発達障害がよくわかる本」(SBクリエイティブ)をご紹介します。

子どもの発達障害に関する100の疑問に、ポイントを押さえて分かりやすく書かれている本

この本の著者は、てんねんDr.、もちろんペンネームです。日本のどこかの地域の児童精神科医で、25年近く子どもたちを診てきた心の専門家です。SNSのXでは7万人を超えるフォロワーがいて、日々、発達障害に関する発信をしています。てんねんDr.が、子どもの発達障害について、全体的なことから細やかなことまでを、ポイントを押さえて明快に伝えているのが「子どもの発達障害がよくわかる本」です。

発達障害に関するテーマたちは「疑問」という形で、それぞれ2~5ページほどにコンパクトにまとめられ、「親が気をつけたいポイント」「知っておきたいポイント」を読むだけでもよく分かります。さらに「もっとくわしく知りたい!」を読むと、ポイントについての解説が分かりやすく書かれています。

発達障害に関するテーマたちは「疑問」という形で、それぞれ2~5ページほどにコンパクトにまとめられ、「親が気をつけたいポイント」「知っておきたいポイント」を読むだけでもよく分かります。さらに「もっとくわしく知りたい!」を読むと、ポイントについての解説が分かりやすく書かれています。

また、ADHD(注意欠如多動症)/ASD(自閉スペクトラム症)/LD(学習障害)のうち、どれに関わることが多い内容なのかの目安も◎・〇・ー の記号で表示されています。

「疑問」の内容によっては、読む人がよく分かっていることならば、簡単にポイントだけをチェックして次を読んでもいいし、読みたい「疑問」からまず読んでみるのもよし、と読みやすい構成です。一見すると簡潔な一問一答のようになっていますが、最初から読み進めると全体的な流れの中で、子どもの発達障害について深く理解することができます。章ごとに見てみましょう。

第1章 児童精神科ってどんなところ?

第2章 発達障害って何ですか?

最初の2つの章では、発達障害について、また診断について、分かりやすくまとめられています。

第3章 周囲から支えるいろいろな力

具体的には何をどうしたらいいのかという疑問に答えています。ASD、ADHD、LDであり、誰にでも当てはまることも多そうです。

第4章 将来を見据える

今、中学生くらいまでのお子さんの保護者にとって知りたい、「この子は将来どうなるの?」についての見通しができるでしょう。

第5章 子どもSOS

トラブルに巻き込まれたら、あるいはトラブルを起こしたら、について知ることができます。

第6章 てんねんDr.から伝えたいこと

てんねんDr.の25年近くの積み重ねから生まれる言葉によって、あらためて子育てに大事なことが分かります。

そして、第6章だけでなく、著者にとって患者である子どもたちと保護者へのメッセージが全編のここかしこに表れています。どんな思いが伝わってくるのでしょうか。

「疑問」の内容によっては、読む人がよく分かっていることならば、簡単にポイントだけをチェックして次を読んでもいいし、読みたい「疑問」からまず読んでみるのもよし、と読みやすい構成です。一見すると簡潔な一問一答のようになっていますが、最初から読み進めると全体的な流れの中で、子どもの発達障害について深く理解することができます。章ごとに見てみましょう。

第1章 児童精神科ってどんなところ?

第2章 発達障害って何ですか?

最初の2つの章では、発達障害について、また診断について、分かりやすくまとめられています。

第3章 周囲から支えるいろいろな力

具体的には何をどうしたらいいのかという疑問に答えています。ASD、ADHD、LDであり、誰にでも当てはまることも多そうです。

第4章 将来を見据える

今、中学生くらいまでのお子さんの保護者にとって知りたい、「この子は将来どうなるの?」についての見通しができるでしょう。

第5章 子どもSOS

トラブルに巻き込まれたら、あるいはトラブルを起こしたら、について知ることができます。

第6章 てんねんDr.から伝えたいこと

てんねんDr.の25年近くの積み重ねから生まれる言葉によって、あらためて子育てに大事なことが分かります。

そして、第6章だけでなく、著者にとって患者である子どもたちと保護者へのメッセージが全編のここかしこに表れています。どんな思いが伝わってくるのでしょうか。

子どもの発達障害がよくわかる本

SBクリエイティブ

Amazonで詳しく見る

子どもの発達障害がよくわかる本

SBクリエイティブ

楽天で詳しく見る

子どもの発達障害の診断は何のため?を忘れないで

子どもの発達障害の診断は、なかなか出ないと言われます。今、発達検査を受ける子どもが増えて、医療機関の予約がとれない、ということもありますが、理由はそれだけではありません。本書にも、検査の「○○だけで発達障害の診断ができるわけではありません」ということばが何回も出てきます。子どもはその時々で、また相対する相手によって、環境によって、体調によって、答え方が違うからでもあります。だから時間もかかるし、さまざまな角度から診ていく必要があるのです。

発達障害の診断について知れば知るほど、診断に時間がかかる仕組みが第1章と第2章では納得できることでしょう。そして、必要な支援を受けやすくなるための診断であることを、保護者は忘れてはならないことも、よく分かります。

「疑問5 知能検査「WISK(ウィスク)」についてくわしく教えて」(21ページ)には、大事な注意事項があります。

発達障害の診断について知れば知るほど、診断に時間がかかる仕組みが第1章と第2章では納得できることでしょう。そして、必要な支援を受けやすくなるための診断であることを、保護者は忘れてはならないことも、よく分かります。

「疑問5 知能検査「WISK(ウィスク)」についてくわしく教えて」(21ページ)には、大事な注意事項があります。

ときおり、子どもの検査結果の数値を上げたくて、事前に「トレーニング」 してくる方がいますが、子どもの正確な状態がわかりにくくなってしまいます。意味がないどころか、支援につなげられなくなってしまうというデメリットもあるため、お勧めしません。また、発達障害や気分障害、不安障害がある子どもの場合、正確な数値が出ないこともあるのが注意点です。例えばASDの子どもの場合、親以外の他人と関係を構築することに時間がかかったり、誤学習でふざけて気を引こうとしてしまったりして対人関係の困難さが目立つ場合は、そもそも検査が成り立たなくなります。

(21ページより)

そして、忘れてはいけないことは、検査結果に一喜一憂しないことだと、てんねんDr.は言います。

ただ、どちらの知能検査も人間の能力をすべて測れるものではありません。これらの知能検査は、人間の頭の中の能力を測る「道具」の設定のひとつであり、検査結果に一喜一憂するものではないことを覚えておいてください。

(23ページより)

発達障害はグラデーションということがよく分かる

「発達障害はグラデーション」であるとはよく言われることです。発達障害は、一定基準値で切り替わるように分けられるのではなく、地続きです。たとえば、「過剰適応」について考えてみましょう。

子どもは誰でも、学校で友だちや先生に見せている顔と、家族に見せる顔ではギャップがあるものでしょう。家ではやんちゃなのに、学校だとおとなしい「内弁慶」といわれるタイプや、外では優等生なのに家ではわがままでルーズという姿などが思い浮かびます。

でも、発達障害のある子どもの場合はそのギャップが激しいだけでなく、学校では頑張りすぎて家では倒れてしまう、という子どももいます。それは、何をどこまで頑張ったら「頑張りすぎ」で、どのくらい怠けたら「頑張りが足りない」のか、ということは子どもによっても環境によっても違いがあります。このちょうどいいバランスをとることが大事ということは、「はじめに」の中でも書かれています。

発達障害などの診断の有無にかかわらず、とても周りに気を遣う気質の子どもの場合は、「過剰適応」は起こるかもしれません。

でも、発達障害のある子どもの場合はそのギャップが激しいだけでなく、学校では頑張りすぎて家では倒れてしまう、という子どももいます。それは、何をどこまで頑張ったら「頑張りすぎ」で、どのくらい怠けたら「頑張りが足りない」のか、ということは子どもによっても環境によっても違いがあります。このちょうどいいバランスをとることが大事ということは、「はじめに」の中でも書かれています。

発達障害などの診断の有無にかかわらず、とても周りに気を遣う気質の子どもの場合は、「過剰適応」は起こるかもしれません。

見落としがちな大切なことがよく分かる!「知っておきたいポイント」

各「疑問」の中でとても大切なのが「知っておきたいポイント」。「疑問」についての視点を少し変えることで、ハッと気づかされるようなことが書かれています。たとえば、「疑問42 なぜイライラしたりかんしゃくを起こしたりするの?」(107ページ)では、イライラしている子どもと対峙するのは親も大変です。でも、視点を変えると、本当に困っているのは子ども自身だ、と気づかされます。

1 好きでイライラしたり、かんしゃくを起こしたりする子はいない

2 理由がわかれば対処しやすくなることもある

3 イライラの原因がわかれば、薬を使わないで済むこともある

(108ページより)

また、「疑問51 年長児の就学前健診とはなんですか?」(132ページ)では、年長時に受ける健診では、特別支援学校や特別支援学級へ進むことを勧められることがあるために、心構えとして「親が気をつけたいポイント」があります。

1 就学前健診は「つまはじき」にする健診ではない

2 本当は就学前健診より前に診断されていると理想

3 就学前健診で初めて指摘されたらなるべく早く動く

(132ページより)

「もっとくわしく知りたい」には、こんな風に書かれています。

就学前健診のときによく「ひっかかる」といわれることがありますが、これは「問題や課題が見つかり、専門的な確認や支援が必要かもしれないと判断される」ことを指します。例えば、視力や聴力、歯科、内科など各検査で異常や気になる点が見られた場合なども「ひっかかった」ということです。決してその子を「つまはじき」にするための健診ではありません。

(133ページより)

この視点を忘れないことが、子どもが必要な支援につながるための近道となる、ということも分かります。

そして子どもは成長することも忘れないで

「子どもは成長する」ということを忘れないことも大切です。「疑問27 ASDの特性は一生続くのですか?」(75ページ)では、ASDの子どもは、ある日突然覚醒することがあるというのです。そのときの気持ちは、こんな風だそう。

「クラスメートは『教室の備品』だと思っていた」

「他者にも他者の人生があるということが突然わかった」

「周りの人がRPGのキャラみたいなものだと思っていたから、自分と同じ生きた人間だと気が付いたときはビビったなー」

「あの人たちは『私が主人公の物語』の登場人物ではない。みな、それぞれの人生を生きていることがわかった。これがわかってから、世界がクリアになった」

などです。私のメッセージに返信してくれた当事者ならではの豊かな言葉の数々です。

(75ページより)

子どもは1~2年のうちに大きく成長します。本質的な部分は変わらなくても、できなかったことができるようになったり、分からなかったことが突然分かるようになったりするもの。てんねんDr.がこの姿を知っているのは、やはり25年近くにわたって心の専門家としてやってきた実績があるからこそなのでしょう。

てんねんDr.の寄り添いの視点で、読むと気持ちが前向きになるポイント

もう一つ、本書に通底しているのが、子どもに寄り添いながら、親をねぎらうという視点です。「疑問62 子どもの成長とともに問題が次々出てきて不安です」(160ページ)では、発達障害のある子の親の状況について書かれています。

1 発達障害の子の親は子より褒められることが少ない

2 親も子もねぎらいの言葉をかけてもらえることは大切

3 自分で自分を褒めてあげる

(160ページより)

私が診察の中で、子ども本人、不安でいっぱいの親御さんに対して、意識して行っている声かけがあります。それは発達障害の子どもたちが、現段階でできていることを認めてあげ、子ども本人をねぎらってあげること、それをサポートしている親御さんが、その努力をねぎらわれ、頑張りを認めてもらえ、安心できることです。こういう言葉をかけることはとても大切です。

(161ページより)

発達障害の子ども本人は、通級の先生や放課後等デイサービスの先生から褒められることが案外あるのですが、発達障害の子どもを育てている親は、褒めてくれる人があまりいないことが多いのです。

それでも誰も褒めてくれないようなら、自分で自分を「いい子、いい子」してみましょう。手を頭の上において、なでてみてください。そして「頑張ってる、頑張ってる」と自分を褒めてあげてください。案外、効果があります。

(161ページより)

もしかしたら、子どもだけでなく親も、過剰適応になっている場合もあるかもしれません。時には自分で自分を褒めることしかできないかもしれないけれど、それでも「よく頑張っているよ!」というてんねんDr.からの声が聞こえてくるようです。

まとめ

「疑問100 どうしてうちの子が発達障害なのでしょうか?」(251ページ)にある「大切なのは原因探しじゃなくて、目の前のかわいい子の幸せ。みんなで前を向いて進もう」。このメッセージは、ただの標語ではないことが「疑問1」から「疑問100」まで読むとよく分かります。

発達障害の診断を受けた場合でも少し気になる面があるという場合でも、「この子はどうして……?」と思うことがあったら「子どもの発達障害がよくわかる本」をぜひ開いてみてください。

執筆/関川 香織

発達障害の診断を受けた場合でも少し気になる面があるという場合でも、「この子はどうして……?」と思うことがあったら「子どもの発達障害がよくわかる本」をぜひ開いてみてください。

執筆/関川 香織

子どもの発達障害がよくわかる本

SBクリエイティブ

楽天で詳しく見る

子どもの発達障害がよくわかる本

SBクリエイティブ

Amazonで詳しく見る

Sponsored

自閉症・ADHDの子に伝わらないのはなぜ?親子のコミュニケーションのヒントが満載『発達障害の子どもに伝わることば』

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

知的発達症

知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

ADHD(注意欠如多動症)

注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。

ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。

SLD(限局性学習症)

LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

知的発達症

知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

ADHD(注意欠如多動症)

注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。

ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。

SLD(限局性学習症)

LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。