【お家で療育】ゲームで「他者への関心」を育もう

ライター:松本太一

Upload By 松本太一

アナログゲーム療育アドバイザー松本太一です。 お子さんが他者への関心を持つことは、コミュニケーション能力の発達を促す上で重要です。今回は「かたろーぐ」というゲームをつかって、お子さんが楽しみながら他者への関心を育める方法を紹介します。

執筆: 松本太一

アナログゲーム療育アドバイザー

放課後等デイサービスコンサルタント

NPO法人グッド・トイ委員会認定おもちゃインストラクター

東京学芸大学大学院障害児教育専攻卒業(教育学修士)

フリーランスの療育アドバイザー。カードゲームやボードゲームを用いて、発達障害のある子のコミュニケーション力を伸ばす「アナログゲーム療育」を開発。各地の療育機関や支援団体で、実践・研修を行っている。

放課後等デイサービスコンサルタント

NPO法人グッド・トイ委員会認定おもちゃインストラクター

東京学芸大学大学院障害児教育専攻卒業(教育学修士)

周囲への興味関心を少し広げたい

普段、療育の現場で親御さまより、「子どもの『限定された興味』が広がっていかない…」というお悩みをいただくことがあります。

例えば、他の子の遊びや大人が提示する課題に興味を示さず、ひたすらパズルに取り組んでいたり、タブレットで動画を見続けるといった様子です。

範囲の限られた興味は時として個性や才能として花開くこともあります。

しかし、最終的に大人になると、少なからず身の回りの「社会の中」で生活していくことになります。そう考えると、周囲との関わりが全く無く、社会的な経験が少ないまま成長していくことは、少し心配ですよね。

その子に合った形で、周囲の出来事やお友達の様子に関心をもち、一定の関わりを持つことが望ましいと思っています。

例えば、他の子の遊びや大人が提示する課題に興味を示さず、ひたすらパズルに取り組んでいたり、タブレットで動画を見続けるといった様子です。

範囲の限られた興味は時として個性や才能として花開くこともあります。

しかし、最終的に大人になると、少なからず身の回りの「社会の中」で生活していくことになります。そう考えると、周囲との関わりが全く無く、社会的な経験が少ないまま成長していくことは、少し心配ですよね。

その子に合った形で、周囲の出来事やお友達の様子に関心をもち、一定の関わりを持つことが望ましいと思っています。

他者を理解する「かたろーぐ」

そこで、今回ご紹介する「かたろーぐ」は、お子さんが他者への関心を深めるきっかけとして最適です。

身の回りにあるアイテムを使い「自分の好きなものランキング」を作成し、それをお友達に当ててもらうというもの。

ルールはとてもシンプルです。

1人のプレイヤーが、身の回りにあるアイテムの中から7品目を選びます。そして1位から7位まで順位をつけ、マーカー(目印)を置いていきます。

他のプレイヤーは、その人の好みを想像しながらランキングを当てていく、というものです。

身の回りにあるアイテムを使い「自分の好きなものランキング」を作成し、それをお友達に当ててもらうというもの。

ルールはとてもシンプルです。

1人のプレイヤーが、身の回りにあるアイテムの中から7品目を選びます。そして1位から7位まで順位をつけ、マーカー(目印)を置いていきます。

他のプレイヤーは、その人の好みを想像しながらランキングを当てていく、というものです。

1人ひとりに合わせられる優れもの!

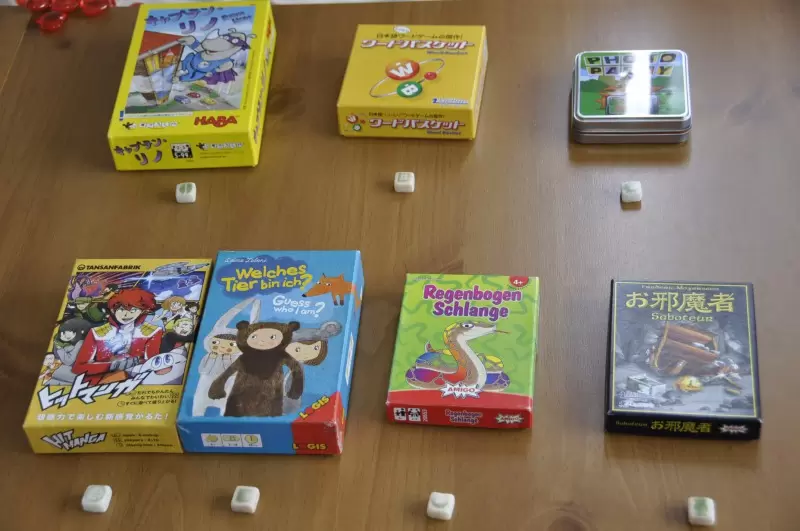

かたろーぐの優れたところは、身の回りにあるものなら何でもゲームの題材にできることです。

ゲーム指定のアイテムから順位をつける場合、興味の幅が狭いお子さんや、こだわりが強いお子さんは楽しめないこともあると思います。

しかし、かたろーぐなら身の回りにあるものなら全てOKです。興味の幅が狭くてもちゃんと参加できるのです。

ゲーム指定のアイテムから順位をつける場合、興味の幅が狭いお子さんや、こだわりが強いお子さんは楽しめないこともあると思います。

しかし、かたろーぐなら身の回りにあるものなら全てOKです。興味の幅が狭くてもちゃんと参加できるのです。

この写真のように、タブレットを使ってgoogleの画像検索をした画面を見せながら、遊ぶことも可能です。

お子さんの好みに応じて、ゲームの題材を作ることが出来るのです。

お子さんの好みに応じて、ゲームの題材を作ることが出来るのです。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています