こんにちは(^^♪『かみか企画』です☆

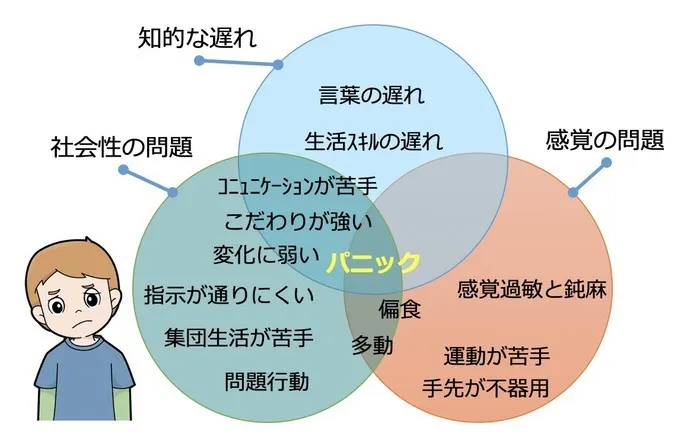

自閉スペクトラム症(ASD)のある人に「細かいこだわり(=強いこだわり)」がよく見られる理由はいくつかあり、脳の情報処理の特徴と深く関係しています。単なる“わがまま”ではなく、本人にとって必要な調整方法であることが多いです。

●予想外が苦手……自分の予想のズレにとても敏感で、次におこる出来事が上手に予測出来ないと、不安が全面に出てしまう。

●前もって予測する力(予測符号化)……次は絶対こうなると思い行動しているがそうならないとかなり強いストレスになる。人より予想外を多く感じる。

●いつも初めての気分……似たことをしているが、関連付けるのが苦手。毎回新鮮な気持ち。だから予想が当たらない状況になっている。

●今起こっていることを優先……今自分が感じていることが一番大切なので、今までの経験と比べたりするのが難しい。

●調節が難しい……ホンの少しの変化でも全部大切全部いると思う。毎回毎回初めてなのでしんどい。

✅ ASDの人にこだわりが生まれやすい主な理由

1. 見通しが立つと安心できる(不安を下げるため)

• 予定ややり方が変わると強い不安やストレスを感じやすい

• 決まった順番・やり方・ルールがあると安心して活動できる

→ こだわりは「心を落ち着けるための手段」

例: 朝の支度は“靴下→ズボン→上着”という順番でないと落ち着かない

2. 感覚過敏・鈍麻により不快を避けたり快を得るため

脳が感覚を処理する仕方が定型発達と異なるため、

• 服のタグが気になる

• 決まった鉛筆じゃないと手触りが嫌

• 同じ食べ物・味しか受け付けない

など、感覚の負担を減らすためのこだわりが生まれることがある。

3. 興味の偏り(特定分野への強い集中)

ASDの特徴として、興味や関心が特定のものへ深く向きやすい。

→ その対象の収集、研究、繰り返し行動が「こだわり」に見えることがある。

例: 電車の時刻表や車種を細かく覚える、同じ遊びを繰り返したい

4. “曖昧さ”が苦手で、明確なルールを好む

ASDの人は曖昧な状況・変化・予測不能が苦手。

• ルールや手順を固定することで世界が理解しやすくなる

→ “こうでなければいけない”に見える習慣になる

5. 情報処理のしかたが「細部重視(弱い中枢性統合)」

ASDの人は、全体よりも細部に注意が向きやすい脳の特性がある。

そのため、細かな違いが気になりやすい。

例: 積み木の角度が1mm違うだけで気になる、絵本のページを順番通りにめくりたい

🌱 こだわりは「困りごと」ではなく、自分を守る戦略

こだわりの役割: 不安を減らす

本人にとっての意味: 心の安定・安心の確保

こだわりの役割: 感覚の調整

本人にとっての意味: 過敏・不快の回避

こだわりの役割: 自己コントロール

本人にとっての意味: 世界を理解しやすくする

🌟 支援のポイント(保護者・支援者向け)

• こだわりを否定せず、背景の理由を理解する

• 変える必要があるものは「代替案」「選択肢」を用意

• こだわりが安全・生活に支障がないなら尊重する

⸻

必要なのは「こだわりをやめさせること」より、

なぜそのこだわりが必要なのかという事だと思います。

読んで頂いてありがとうございます。

自閉スペクトラム症(ASD)のある人に「細かいこだわり(=強いこだわり)」がよく見られる理由はいくつかあり、脳の情報処理の特徴と深く関係しています。単なる“わがまま”ではなく、本人にとって必要な調整方法であることが多いです。

●予想外が苦手……自分の予想のズレにとても敏感で、次におこる出来事が上手に予測出来ないと、不安が全面に出てしまう。

●前もって予測する力(予測符号化)……次は絶対こうなると思い行動しているがそうならないとかなり強いストレスになる。人より予想外を多く感じる。

●いつも初めての気分……似たことをしているが、関連付けるのが苦手。毎回新鮮な気持ち。だから予想が当たらない状況になっている。

●今起こっていることを優先……今自分が感じていることが一番大切なので、今までの経験と比べたりするのが難しい。

●調節が難しい……ホンの少しの変化でも全部大切全部いると思う。毎回毎回初めてなのでしんどい。

✅ ASDの人にこだわりが生まれやすい主な理由

1. 見通しが立つと安心できる(不安を下げるため)

• 予定ややり方が変わると強い不安やストレスを感じやすい

• 決まった順番・やり方・ルールがあると安心して活動できる

→ こだわりは「心を落ち着けるための手段」

例: 朝の支度は“靴下→ズボン→上着”という順番でないと落ち着かない

2. 感覚過敏・鈍麻により不快を避けたり快を得るため

脳が感覚を処理する仕方が定型発達と異なるため、

• 服のタグが気になる

• 決まった鉛筆じゃないと手触りが嫌

• 同じ食べ物・味しか受け付けない

など、感覚の負担を減らすためのこだわりが生まれることがある。

3. 興味の偏り(特定分野への強い集中)

ASDの特徴として、興味や関心が特定のものへ深く向きやすい。

→ その対象の収集、研究、繰り返し行動が「こだわり」に見えることがある。

例: 電車の時刻表や車種を細かく覚える、同じ遊びを繰り返したい

4. “曖昧さ”が苦手で、明確なルールを好む

ASDの人は曖昧な状況・変化・予測不能が苦手。

• ルールや手順を固定することで世界が理解しやすくなる

→ “こうでなければいけない”に見える習慣になる

5. 情報処理のしかたが「細部重視(弱い中枢性統合)」

ASDの人は、全体よりも細部に注意が向きやすい脳の特性がある。

そのため、細かな違いが気になりやすい。

例: 積み木の角度が1mm違うだけで気になる、絵本のページを順番通りにめくりたい

🌱 こだわりは「困りごと」ではなく、自分を守る戦略

こだわりの役割: 不安を減らす

本人にとっての意味: 心の安定・安心の確保

こだわりの役割: 感覚の調整

本人にとっての意味: 過敏・不快の回避

こだわりの役割: 自己コントロール

本人にとっての意味: 世界を理解しやすくする

🌟 支援のポイント(保護者・支援者向け)

• こだわりを否定せず、背景の理由を理解する

• 変える必要があるものは「代替案」「選択肢」を用意

• こだわりが安全・生活に支障がないなら尊重する

⸻

必要なのは「こだわりをやめさせること」より、

なぜそのこだわりが必要なのかという事だと思います。

読んで頂いてありがとうございます。