ADHD(注意欠如多動症)の特徴は?何歳ごろ診断される?【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

ADHD(注意欠如多動症)は不注意、多動性、衝動性の3つの特徴がある発達障害です。最近では発達障害の認識も浸透しつつあり、子どもや自分がADHD(注意欠如多動症)なのか気になる方も多くなってきている傾向にあります。今回は障害の特徴や専門機関での診断基準についてまとめました。

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ADHD(注意欠如多動症)の3つの症状

ADHD(注意欠如多動症)は、不注意(集中力がない)、多動性(じっとしていられない)、衝動性(考えずに行動してしまう)の3つの症状がみられる発達障害のことです。

特性のあらわれ方によって多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプなど主に3つに分けられ、これらの症状が12歳になる前に出現します。特性の多くは幼い子どもにみられる特徴と重なり、それらと区別することが難しいため、幼児期にADHD(注意欠如多動症)であると診断することは難しく、就学期以降に診断されることが多いといわれています。また、個人差はありますが、年齢と共に多動性が弱まるなど、特性のあらわれ方が成長に伴って変化することもあります。

特性のあらわれ方によって多動・衝動性の傾向が強いタイプ、不注意の傾向が強いタイプ、多動・衝動性と不注意が混在しているタイプなど主に3つに分けられ、これらの症状が12歳になる前に出現します。特性の多くは幼い子どもにみられる特徴と重なり、それらと区別することが難しいため、幼児期にADHD(注意欠如多動症)であると診断することは難しく、就学期以降に診断されることが多いといわれています。また、個人差はありますが、年齢と共に多動性が弱まるなど、特性のあらわれ方が成長に伴って変化することもあります。

ADHD(注意欠如多動症)はいつ分かる?診断の年齢は?

ADHD(注意欠如多動症)の特徴が正確に認識されるのは、園児~7歳ごろと言われています。ただし大人になってからADHD(注意欠如多動症)と診断される場合もあります。また診断の平均年齢は性別によっても違うと言われています。

ADHD(注意欠如多動症)は先天性の脳障害ですが、生後すぐには症状が分からないので確認できず、2歳ごろから少しずつADHD(注意欠如多動症)の症状が顕著に見られ始めます。その症状から専門機関に相談したり、医療機関を受診して気づくケースが多いようです。2~3歳の時期で多く見られる特徴は多動性だと報告されています。3歳児健診のときに疑いがあると告げられることもあります。

ADHD(注意欠如多動症)の特徴が正確に認識されるのは幼稚園~小学校就学の7歳ごろと言われています。ADHD(注意欠如多動症)の検査はそれ以前から受けることができますが、診断が下されるのは就学前の7歳前後がもっとも多いと言われています。低年齢の頃は「ADHD(注意欠如多動症)の疑い」として確定診断をせずに、慎重に診断・検査を行う医療機関もあります。ADHD(注意欠如多動症)の診断が下される平均年齢は男子は8歳、女子は12歳で、性別によっても違うと言われています。

また、子ども時代には気づかなかったが、大人になってからADHD(注意欠如多動症)と診断されている人も多くいます。アメリカ精神医学会の最新版『DSM-5-TR』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版・改訂版)より一つ古い『DSM-5』(『精神障害のための診断と統計のマニュアル』第5版)においては、ADHD(注意欠如多動症)の診断基準として「何らかの症状が見られる」のが7歳以下から12歳以下へと引き上げられており、成長してからの症状の発現に留意したものになっています。大人の場合多動の特徴がみられる人は少なくなりますが、不注意や衝動性の特徴から社会生活を困難に感じる人がいます。

ADHD(注意欠如多動症)は先天性の脳障害ですが、生後すぐには症状が分からないので確認できず、2歳ごろから少しずつADHD(注意欠如多動症)の症状が顕著に見られ始めます。その症状から専門機関に相談したり、医療機関を受診して気づくケースが多いようです。2~3歳の時期で多く見られる特徴は多動性だと報告されています。3歳児健診のときに疑いがあると告げられることもあります。

ADHD(注意欠如多動症)の特徴が正確に認識されるのは幼稚園~小学校就学の7歳ごろと言われています。ADHD(注意欠如多動症)の検査はそれ以前から受けることができますが、診断が下されるのは就学前の7歳前後がもっとも多いと言われています。低年齢の頃は「ADHD(注意欠如多動症)の疑い」として確定診断をせずに、慎重に診断・検査を行う医療機関もあります。ADHD(注意欠如多動症)の診断が下される平均年齢は男子は8歳、女子は12歳で、性別によっても違うと言われています。

また、子ども時代には気づかなかったが、大人になってからADHD(注意欠如多動症)と診断されている人も多くいます。アメリカ精神医学会の最新版『DSM-5-TR』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版・改訂版)より一つ古い『DSM-5』(『精神障害のための診断と統計のマニュアル』第5版)においては、ADHD(注意欠如多動症)の診断基準として「何らかの症状が見られる」のが7歳以下から12歳以下へと引き上げられており、成長してからの症状の発現に留意したものになっています。大人の場合多動の特徴がみられる人は少なくなりますが、不注意や衝動性の特徴から社会生活を困難に感じる人がいます。

専門機関での診断は受けるべき?どこへ行けばいいの?

診断を受ける基準は?

定型発達の場合でも2~3歳ごろまでは、じっとしていることが難しく、集中力も長くは続かない子どもが多いといえます。このことから、診断を受けるのは4~5歳児ぐらいからが多くなっています。このくらいの年齢になると多動や衝動性の他にも言葉の遅れ、不器用などの特性が明らかになり、また集団での場面での課題がだんだんと分かってくるからです。

受診をする一つの基準は、同じ世代の子どもと比べて著しく不注意・多動性・衝動性の症状があり、それらの症状のために友達とのトラブルを起こしやすい、学力の低下が著しいなど、日常生活に支障をきたすことがあるかどうか。また、本人が困難や生きづらさを感じている、もしくは本人に自覚がなくても周囲の人が強く感じている場合などがあります。

大人の場合は日常生活をするうえで、ADHD(注意欠如多動症)の症状と考えられる特性によってさまざまな支障をきたし、日常生活や仕事が困難で、どうにか解決したいが自分ひとりではどうにもならないという状況が受診の目安になります。

ADHD(注意欠如多動症)の人は、日常生活や学校・職場などの色々な場面で困難を抱え悩んでいることが非常に多くあります。適切なサポートや治療を受けることができれば本人の特性を理解して、本人や周りが困っていることの悪循環から抜け出し、能力を伸ばしていくことができます。そのためにもADHD(注意欠如多動症)を疑ったら専門機関へ相談し、早い時期に専門医の診断を受け、適切なサポートや治療を受けることがADHD(注意欠如多動症)の人にとってとても大切になります。

受診をする一つの基準は、同じ世代の子どもと比べて著しく不注意・多動性・衝動性の症状があり、それらの症状のために友達とのトラブルを起こしやすい、学力の低下が著しいなど、日常生活に支障をきたすことがあるかどうか。また、本人が困難や生きづらさを感じている、もしくは本人に自覚がなくても周囲の人が強く感じている場合などがあります。

大人の場合は日常生活をするうえで、ADHD(注意欠如多動症)の症状と考えられる特性によってさまざまな支障をきたし、日常生活や仕事が困難で、どうにか解決したいが自分ひとりではどうにもならないという状況が受診の目安になります。

ADHD(注意欠如多動症)の人は、日常生活や学校・職場などの色々な場面で困難を抱え悩んでいることが非常に多くあります。適切なサポートや治療を受けることができれば本人の特性を理解して、本人や周りが困っていることの悪循環から抜け出し、能力を伸ばしていくことができます。そのためにもADHD(注意欠如多動症)を疑ったら専門機関へ相談し、早い時期に専門医の診断を受け、適切なサポートや治療を受けることがADHD(注意欠如多動症)の人にとってとても大切になります。

ADHD(注意欠如多動症)を疑ったら、まずは身近な専門機関で相談を

いきなり専門医に行くことは難しいので、まずは無料で相談できる身近な専門機関の相談窓口を利用するのがおすすめです。子どもか大人かによって、行くべき機関が違うので、以下を参考にしてみてください。

【子どもの場合】

・保健センター

・子育て支援センター

・児童発達支援事業所 など

また、かかりつけの小児科や、乳幼児健診の際などに相談することもできます。

【大人の場合】

・発達障害者支援センター

・障害者就業・生活支援センター

・相談支援事業所 など

その後、すすめられた場合は上記の専門機関で紹介してくれる医療機関に行き医師からの診断を受けましょう。診断を受けてADHD(注意欠如多動症)だった場合は今後どのように対応していけばいいか聞くことができますし、仮にADHD(注意欠如多動症)でなくとも普段の行動を見直すきっかけになると思います。

【子どもの場合】

・保健センター

・子育て支援センター

・児童発達支援事業所 など

また、かかりつけの小児科や、乳幼児健診の際などに相談することもできます。

【大人の場合】

・発達障害者支援センター

・障害者就業・生活支援センター

・相談支援事業所 など

その後、すすめられた場合は上記の専門機関で紹介してくれる医療機関に行き医師からの診断を受けましょう。診断を受けてADHD(注意欠如多動症)だった場合は今後どのように対応していけばいいか聞くことができますし、仮にADHD(注意欠如多動症)でなくとも普段の行動を見直すきっかけになると思います。

診断が受けられる専門機関は?

ADHD(注意欠如多動症)の診断は、子どもの場合、小児科・児童精神科・小児神経科や発達外来などで受けることができます。(大学病院や総合病院などにあります)

大人になって検査・診断を初めて受ける場合には、精神科や心療内科、大人もみてくれる児童精神科・小児神経科や精神科など専門の医療機関を受診することが一般的ですが、大人の発達障害を診断できる病院はまだ数が多くありません。上記の相談機関で紹介してもらえるほか、医師会や障害者支援センター、発達障害者支援センターなどでも調べることができます。

発達障害の専門機関は他の病気に比べると少ないですが、発達障害者支援法などの施行によって年々増加はしています。以下のリンクは発達障害の診療を行える医師の一覧です。

大人になって検査・診断を初めて受ける場合には、精神科や心療内科、大人もみてくれる児童精神科・小児神経科や精神科など専門の医療機関を受診することが一般的ですが、大人の発達障害を診断できる病院はまだ数が多くありません。上記の相談機関で紹介してもらえるほか、医師会や障害者支援センター、発達障害者支援センターなどでも調べることができます。

発達障害の専門機関は他の病気に比べると少ないですが、発達障害者支援法などの施行によって年々増加はしています。以下のリンクは発達障害の診療を行える医師の一覧です。

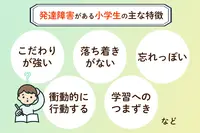

発達障害がある小学生の特徴は?発達障害のチェックポイントやグレーゾーンについても【専門家監修】