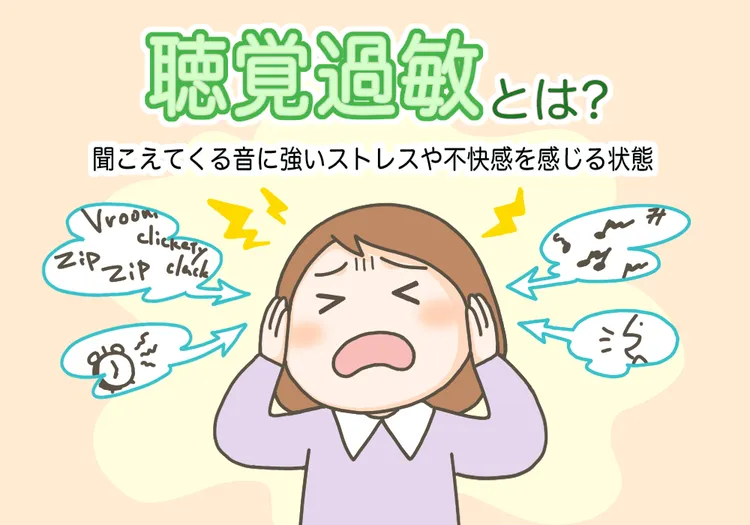

聴覚過敏とは?原因や対策、治し方はある?発達障害との関連も【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

聴覚過敏とは、聞こえてくる環境音に対して不快感やストレスを感じ、日常生活や学校・仕事などに支障をきたすこともある状態のことです。

耳が敏感、周りの音が大きく聞こえる、周囲の人は気にならない音でも耳を覆いたくなるほど気になる、普段は気にならなかった音が頭に響く。これは体からのサインの一つで、原因はストレス、身体的な疾患などさまざま考えられます。ここでは、聴覚過敏の具体的な特徴、原因や対策などについて詳しくお伝えします。

監修: 中嶋理香

日本福祉大学 教育心理学部 教授

発達心理学、発達臨床心理学をベースに保育士、教師、保護者と共に「子どもの生きにくさ」を考えることを基本にし、活動。コミュニケーション支援や食べる機能の発達支援を実践している。

聴覚過敏とは?

聴覚過敏とは、感覚過敏の一つで「聞こえてくる環境音などに、不快感やストレスをともなう状態」を指します。

耳をふさぎたくなるほど音が大きく聞こえる、耳が痛くなるなど症状には個人差があり、その程度もそれぞれです。音に敏感なことで身体的・精神的な負担を生じ、日常生活に支障をきたすこともあります。

感覚過敏とは、聴覚を含め視覚や味覚などが他の人よりも敏感な状態を表す言葉です。医学的な診断名ではありません。

感覚過敏にはいくつか種類があり、

・聴覚過敏(耳から入る音に対する過敏)

・視覚過敏(目から入る情報に対する過敏)

・触覚過敏(肌などに触れる感覚に対する過敏)

・嗅覚過敏(匂いに対する過敏)

・味覚過敏(味や食感に対する過敏)

などが代表的なものです。

感覚過敏があることで困りごとが生じることがあり、例えば視覚過敏の方の中には蛍光灯の光や真っ白な紙を見つめられない方もいます。他にも、嗅覚過敏や味覚過敏があると、特定の食べ物を食べることができずに偏食につながることもあります。

このような感覚過敏は、一つだけではなく複数併存していることも珍しくありません。今回は感覚過敏の中でも、聴覚過敏に焦点を当てて紹介していきます。

聴覚過敏には、はっきりとした明確な定義はなく、医師のとらえ方によりその定義が異なります。

耳をふさぎたくなるほど音が大きく聞こえる、耳が痛くなるなど症状には個人差があり、その程度もそれぞれです。音に敏感なことで身体的・精神的な負担を生じ、日常生活に支障をきたすこともあります。

感覚過敏とは、聴覚を含め視覚や味覚などが他の人よりも敏感な状態を表す言葉です。医学的な診断名ではありません。

感覚過敏にはいくつか種類があり、

・聴覚過敏(耳から入る音に対する過敏)

・視覚過敏(目から入る情報に対する過敏)

・触覚過敏(肌などに触れる感覚に対する過敏)

・嗅覚過敏(匂いに対する過敏)

・味覚過敏(味や食感に対する過敏)

などが代表的なものです。

感覚過敏があることで困りごとが生じることがあり、例えば視覚過敏の方の中には蛍光灯の光や真っ白な紙を見つめられない方もいます。他にも、嗅覚過敏や味覚過敏があると、特定の食べ物を食べることができずに偏食につながることもあります。

このような感覚過敏は、一つだけではなく複数併存していることも珍しくありません。今回は感覚過敏の中でも、聴覚過敏に焦点を当てて紹介していきます。

聴覚過敏には、はっきりとした明確な定義はなく、医師のとらえ方によりその定義が異なります。

聴覚過敏を指す用語にはいくつかの種類がある。

Hyperacusis:音に対する異常に低い許容

Phonophobia:音や声への不合理な恐れ

Odynacusis:聴覚刺激による疼痛

この中でもHyperacusisが聴覚過敏一般を示す用語として用いられる。

引用:聴覚過敏の診断と治療|坂田俊文,日本耳鼻咽喉科学会会報120(9) p.1184-1185,2017年

聴覚過敏は年齢や性別に関わりなく起こる症状であり、原因や症状の度合いもさまざまです。 あまりに症状がひどいときには、身体的・精神的な負担により、日常生活に支障をきたすこともあります。

対策としてはイヤーマフをして聞こえる音を減らす、そもそも音が聞こえづらい場所に移動するなどがあります。

対策としてはイヤーマフをして聞こえる音を減らす、そもそも音が聞こえづらい場所に移動するなどがあります。

聴覚過敏の原因、特徴は?

ここでは、聴覚過敏の原因として現在考えられていることや、聴覚過敏の特徴について紹介します。

聴覚過敏の原因

聴覚過敏の原因は現時点ではいくつか考えられています。特定の音に晒される、頭部の損傷、そのほかストレスや薬物療法によるもの、顔面神経麻痺、てんかん、難聴などの疾病がその背後に潜んでいることもあると考えられていますが、特定には至っていません。また、原因は一つだけでなく複数の要因が関係していることも考えられます。

薬物療法の例で言うと、抗てんかん薬として使われるカルバマゼピンでは、副作用として聴覚過敏が現れることがあるとされています。

また、ASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害との関係も指摘されています。特定の音など感覚刺激への偏った反応といった感覚の過敏さまたは鈍麻さはASD(自閉スペクトラム症)の診断基準の一つでもあります。

薬物療法の例で言うと、抗てんかん薬として使われるカルバマゼピンでは、副作用として聴覚過敏が現れることがあるとされています。

また、ASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害との関係も指摘されています。特定の音など感覚刺激への偏った反応といった感覚の過敏さまたは鈍麻さはASD(自閉スペクトラム症)の診断基準の一つでもあります。

特徴:音が響くなど不快に感じる

聴覚過敏のある方は、「音が響く」「音が割れる」「音にエコーがかかる」と感じる特徴があるようです。

他の人には特に気にならないような音でも、大きく響いて聞こえ、そこに耳の痛みを感じたり、恐怖や苛立ちなどの精神的な不快感を感じることも少なくないようです。

音の聞こえ方は一定ではなく、どの音が響いて聞こえるかなどは限定することができず、またその大きさも状況によって変わっていくと言われています。

他の人には特に気にならないような音でも、大きく響いて聞こえ、そこに耳の痛みを感じたり、恐怖や苛立ちなどの精神的な不快感を感じることも少なくないようです。

音の聞こえ方は一定ではなく、どの音が響いて聞こえるかなどは限定することができず、またその大きさも状況によって変わっていくと言われています。

「教室は騒がしくて疲れる、聞き取れない」聴覚過敏が学習に影響?学校で起きやすい困りと解決策をイラストつきで解説--感覚過敏による学習困難【専門家監修】

特徴:気になるのはどんな音?

不快感をもよおす音は状況によって異なりますが、聴覚過敏の症状がある方にとって不快な音となりやすいものの例をいくつか紹介します。

・大勢での会話や人ごみでの声

・救急車両のサイレンの音

・打ち上げ花火の音

・駅や街中などの雑踏の音

・子ども、女性などの高い声

・ゲームセンターやボーリング場などの娯楽施設の大きな音

・ドアの開け閉めやノックの音

・食器と食器が触れ合う音

このような音への反応は、精神状態や体調によっても不快感の度合いは異なると言われています。

・大勢での会話や人ごみでの声

・救急車両のサイレンの音

・打ち上げ花火の音

・駅や街中などの雑踏の音

・子ども、女性などの高い声

・ゲームセンターやボーリング場などの娯楽施設の大きな音

・ドアの開け閉めやノックの音

・食器と食器が触れ合う音

このような音への反応は、精神状態や体調によっても不快感の度合いは異なると言われています。

Sponsored

喧嘩でケガ、不登校で転校…発達障害がある子との毎日を守る意外な方法--月200円で心理士相談までもサポート

聴覚過敏と発達障害の関係は? どのような人が起こりやすい?

発達障害のある人の中には感覚過敏、その中でも「音に敏感」など聴覚に過敏がある方がいます。また、ASD(自閉スペクトラム症)の診断基準の一つに”特定の音など感覚刺激への偏った反応といった感覚の過敏さまたは鈍麻さ”があります。

発達障害のある子どもは幼児期に、特定の音に対して耳を塞ぐ、または泣き叫ぶなど強い抵抗感や拒否感を示す場合があります。耳鼻科を受診しても異常が見つからなかった場合には、発達特性としての聴覚過敏の可能性を検討してみましょう。

その際は、市町村保健センター、児童相談所、発達障害者支援センター、児童発達支援センターなどに相談すると、発達に関する専門家が対応をしてくれます。「SP感覚プロファイル」という保護者など(本人以外の他者)が記入する「感覚情報処理」を理解するための質問紙による検査が行われることがあります。

発達障害のある子どもは幼児期に、特定の音に対して耳を塞ぐ、または泣き叫ぶなど強い抵抗感や拒否感を示す場合があります。耳鼻科を受診しても異常が見つからなかった場合には、発達特性としての聴覚過敏の可能性を検討してみましょう。

その際は、市町村保健センター、児童相談所、発達障害者支援センター、児童発達支援センターなどに相談すると、発達に関する専門家が対応をしてくれます。「SP感覚プロファイル」という保護者など(本人以外の他者)が記入する「感覚情報処理」を理解するための質問紙による検査が行われることがあります。

精神的なストレスや疾患がある場合

精神的なストレスや疾患によって聴覚過敏が起こる場合があります。普段は特に聴覚過敏を感じていなくても、疲労や精神的なストレスが溜まっている状態の場合に起こる可能性があると指摘されています。

また、うつ病やPTSDなどの精神疾患のある人にも、聴覚過敏の症状が現れる場合があります。

また、うつ病やPTSDなどの精神疾患のある人にも、聴覚過敏の症状が現れる場合があります。

身体的な疾患がある場合

身体的な疾患を抱えているときに聴覚過敏の症状が出ることがあります。

具体的には片頭痛、頭部外傷、急性低音障害型感音難聴、メニエール病などの疾病のあるときには聴覚過敏の症状が見られることがあると言われています。その他の疾患であっても、聴覚過敏が伴う可能性があるものは複数あります。また、治療に用いられる薬物の副作用として聴覚過敏が現れることも考えられます。

具体的には片頭痛、頭部外傷、急性低音障害型感音難聴、メニエール病などの疾病のあるときには聴覚過敏の症状が見られることがあると言われています。その他の疾患であっても、聴覚過敏が伴う可能性があるものは複数あります。また、治療に用いられる薬物の副作用として聴覚過敏が現れることも考えられます。

聴覚過敏に対処するためのイヤーマフの選び方とオススメ4選をご紹介【専門家監修】

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています