待望の書籍化!ほかの子と違う?葛藤と喜びの9年間――自閉症あーさんとSAKURAさん、家族の日々を綴った『うちの子、個性の塊です』

ライター:発達ナビBOOKガイド

Sponsored

すばる舎

Upload By 発達ナビBOOKガイド

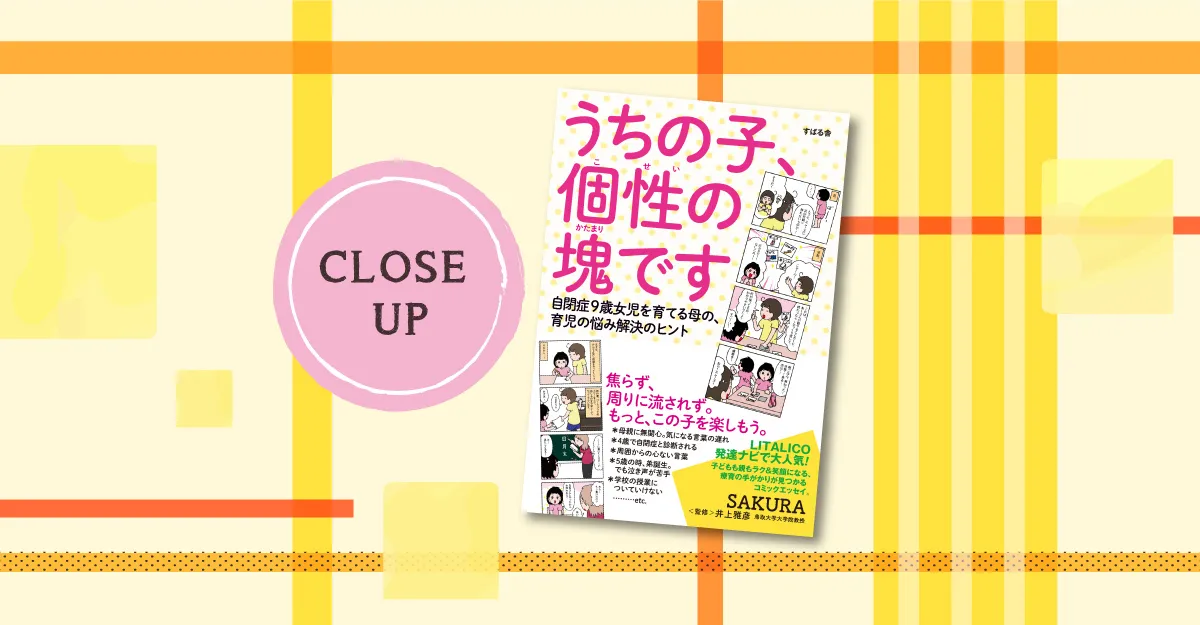

LITALICO発達ナビで、発達障害のある子の育児コラムが人気の漫画家、SAKURAさん。長女のあーさんは、自閉症スペクトラム障害のある女の子です。真面目で心優しいあーさんは、今9歳。2歳のときに「ほかの子と違う」と気づいてから今までのストーリーをまとめたのが、『うちの子、個性の塊です』(すばる舎)。

「個性の塊」、この言葉は主治医から

発達障害、自閉症スペクトラム障害のある、あーさん。お母さんであるSAKURAさんによる、9年間の子育ての記録をまとめたものが、新刊『うちの子、個性の塊です』。

うちの子、個性の塊です

すばる舎

Amazonで詳しく見る

「個性の塊」という言葉は、著者のSAKURAさんが主治医から言われた言葉でした。

あーさんが2歳になったころ、SAKURAさんは「この子はなんとなくほかの子と違う」と気づき、発達支援センターに通い始めます。そこから始まる日々の中で、「ほかの子にできて、うちの子にはできない」ことが気になったり、「娘はこういう子だと頭ではわかってはいても、周りからの冷ややかな目を感じ、疲れてしまうことがあります。」(p30)そんな葛藤もありました。

そして、あーさんが5歳になったとき、発達外来の定期検診で、主治医に言われたのがこの言葉だったのです。

あーさんが2歳になったころ、SAKURAさんは「この子はなんとなくほかの子と違う」と気づき、発達支援センターに通い始めます。そこから始まる日々の中で、「ほかの子にできて、うちの子にはできない」ことが気になったり、「娘はこういう子だと頭ではわかってはいても、周りからの冷ややかな目を感じ、疲れてしまうことがあります。」(p30)そんな葛藤もありました。

そして、あーさんが5歳になったとき、発達外来の定期検診で、主治医に言われたのがこの言葉だったのです。

「親はみんな個性個性って言うけど、実際、“個性”でわが子がほかの子と違うことをした時は、ほかの子に合わせようとする。みんなと同じことをさせようとする。

でも、みんな生まれ持ったそれぞれの個性があるんです。発達障害のある子は、その個性がたくさんあるから目立つ。だから娘さんは『個性の塊』なんですよ」(p31)

この主治医の言葉によって、SAKURAさん自身の気持ちが、「娘の個性をもっと楽しもう」という前向きな方向に変わったのだそうです。

お母さんに興味を示さない娘の様子を指摘された驚き

あーさんが発達の遅れについて指摘されたのは2歳5カ月のとき。そのころ、SAKURAさんには、

「あの子はできるのに、なんでうちの子はできないんだ」

私の中に、他の子と同じようにできてほしい、できないことが恥ずかしいという思いが無意識に出てくるのです。(p27)

という葛藤がありました。でも、何度か落ち込む中で、

娘のできないことばかり見つけて、比べて……。娘に対して失礼じゃないか!

という方向へ思いが変わっていきます。いつか、あーさんが一人で行動するようになったときに困らないように、とSAKURAさんは考え方を変えて、「今できること」として療育をスタートします。

SAKURAさんにとって、あーさんは第一子、初めて育てる子どもでした。人見知りもなく、母親に執着しない、一人遊びが好きなあーさんのことを、手のかからない子だと思っていたそうです。あーさんが2歳半のころに、SAKURAさんは発達支援センターの先生からこう言われます。

娘のできないことばかり見つけて、比べて……。娘に対して失礼じゃないか!

という方向へ思いが変わっていきます。いつか、あーさんが一人で行動するようになったときに困らないように、とSAKURAさんは考え方を変えて、「今できること」として療育をスタートします。

SAKURAさんにとって、あーさんは第一子、初めて育てる子どもでした。人見知りもなく、母親に執着しない、一人遊びが好きなあーさんのことを、手のかからない子だと思っていたそうです。あーさんが2歳半のころに、SAKURAさんは発達支援センターの先生からこう言われます。

しばらくたっても戻ってこない娘を見た先生は、「お母さんの所に戻ってきませんね。いつもこうですか?」と私に聞きました。

いつものことなので、正直に「はい、呼んでも来ないです」と答えると、「お母さん、気づいていないかもしれませんけど、これはけっこう問題ですよ」と先生から言われました。(p16)

手がかからないことについて、何も疑問に思っていなかったSAKURAさん。初めての子育ては何が「問題あり」で何が「問題なし」かが、分かりません。今までに、わが子しか育てたことがないのですから……。

「えっ、問題なの!?」と、相当なショックを受け、そこから「娘と一緒に遊ぶこと」を始めます。

「えっ、問題なの!?」と、相当なショックを受け、そこから「娘と一緒に遊ぶこと」を始めます。

「偏食」「パニック」...。家庭での療育のさまざまな工夫

家庭での療育によって、あーさんはだんだんと成長していきます。そこにはSAKURAさん独自の工夫もたくさんありました。

3歳から始まった偏食には、「見た目的に、いろいろな食材が混ざっていると、娘は食べない」という傾向を見つけて、ごはんとおかずを混ぜない、おかずも一つの料理にさまざまな具材が入ったものにしない、などの工夫で乗り越えました。

スケジュールが急に変更になるとパニックを起こしやすいあーさんには、数が数えられるようになったころから、予定の「順番」を教えることを始めます。たとえば、「公園に行ってから買い物」という予定のときに、SAKURAさんが急に「先に買い物をしたい」と思って何も言わずに予定を変えると、あーさんは「公園には行けなくなった!」とパニックになります。でも、順番を教えて、「(1)公園、(2)買い物」だったのが、「(1)買い物、(2)公園」の順番になるだけだよ、と伝えておくと落ち着くという具合です。

3歳から始まった偏食には、「見た目的に、いろいろな食材が混ざっていると、娘は食べない」という傾向を見つけて、ごはんとおかずを混ぜない、おかずも一つの料理にさまざまな具材が入ったものにしない、などの工夫で乗り越えました。

スケジュールが急に変更になるとパニックを起こしやすいあーさんには、数が数えられるようになったころから、予定の「順番」を教えることを始めます。たとえば、「公園に行ってから買い物」という予定のときに、SAKURAさんが急に「先に買い物をしたい」と思って何も言わずに予定を変えると、あーさんは「公園には行けなくなった!」とパニックになります。でも、順番を教えて、「(1)公園、(2)買い物」だったのが、「(1)買い物、(2)公園」の順番になるだけだよ、と伝えておくと落ち着くという具合です。

自己主張とこだわりには「気持ちの代弁&同調」で対応

こうして生活のさまざまなスキルを身につけてきたあーさんですが、もうひとつ、大事な課題がありました。

自己主張が強くなってきた4歳ごろからこだわりが強くなってきて、一度火がつくと話をまったく聞かなくなってしまうということが起こります。あーさんとのやりとりにヘトヘトのSAKURAさんに、主治医がくれたアドバイスは、

自己主張が強くなってきた4歳ごろからこだわりが強くなってきて、一度火がつくと話をまったく聞かなくなってしまうということが起こります。あーさんとのやりとりにヘトヘトのSAKURAさんに、主治医がくれたアドバイスは、

「まずは気持ちを同調してから、話を進めてみてはどうですか?

娘さんは、自分の気持ちを言葉にして表現することが苦手だから泣くんです。泣いている理由や嫌な理由を、お母さんがまず代弁してあげてください。それから気持ちの同調をしてあげてください。(p50)

泣いたり怒ったりしたら、「そっか~、○○だったんだね」と気持ちを代弁し、少し落ち着いてから、「こうしたほうがいいんじゃない?」と提案を出す、という方法。信頼関係を築いていくことで、少しずつ大泣きが減っていくあーさんでした。

とはいえ、子どもの強いこだわりに付き合っていくことはとても大変です。SAKURAさんがたどりついた方法は、「こだわりとは“そこそこ”付き合っていく」というもの。大泣きすることも、SAKURAさんが困ることも、ゼロにはならないし、うまくいかないときもある。でも「気持ちに余裕がないときは、3回に1回はゆっくり聞いてあげる」など、力を抜いて、完璧を目指さない子育てを実践していく、というのがSAKURAさんのやり方でした。

とはいえ、子どもの強いこだわりに付き合っていくことはとても大変です。SAKURAさんがたどりついた方法は、「こだわりとは“そこそこ”付き合っていく」というもの。大泣きすることも、SAKURAさんが困ることも、ゼロにはならないし、うまくいかないときもある。でも「気持ちに余裕がないときは、3回に1回はゆっくり聞いてあげる」など、力を抜いて、完璧を目指さない子育てを実践していく、というのがSAKURAさんのやり方でした。

コミュニケーションの力を伸ばすために

あーさんにとっての課題は、人とコミュニケーションをとる力を身につけることでした。2歳7カ月から「言語訓練」を受けて以降、SAKURAさんは家庭でも絵カードを手作りして、あーさんの知っている単語で興味をひき、語彙を増やしていきました。

本の巻頭には、この絵カードのように

SAKURAさんが療育で使っていたグッズや意思疎通を図るために自作したグッズが紹介されています。

本の巻頭には、この絵カードのように

SAKURAさんが療育で使っていたグッズや意思疎通を図るために自作したグッズが紹介されています。

4歳ごろまで赤ちゃん言葉が続いたあーさんですが、お友だちと遊ぶことは大好きでした。でも、ときどき言葉がうまく通じなかったり、コミュニケーションがうまくいかないことがありました。そのとき発達外来の主治医が教えてくれたのは、言葉の訓練とは別のことでした。

「娘さんに必要なのは“自他との区別”です。言語能力を上げることも大事ですが、『私は〇〇だけど、お友だちは〇〇かもしれない』というように、他人の気持ちを推測する力をつけることが、言語・コミュニケーション能力を上げていくことにつながっていくんです」と。

私は、そのアドバイスに衝撃を受けました。「自他との区別」。つまり、他人は自分とは考えることも感じることも違う存在であるということを理解することです。(p87-88)

自分と相手の気持ちは違うことを理解するための練習が、家庭の中で始まりました。

(1) まず、本人の気持ちを代弁します。これが気持ちの同調です。

(2) 相手の気持ちを推測し、本人の気持ちとズレがある可能性を指摘します。

(3) そのうえで、相手に「どうだった?」と聞き、気持ちを言ってもらいます。

(4) それから、本人に向かって「こう言っているよ!」と、他人の気持ちを意識させる橋渡しの役割を担います。

こうして少しずつ練習を積み重ねて、あーさんは、人の気持ちを考えられる子に育ってきたのでした。

小学校は「どこに通うか」。悩んだ結果、得たこと

家庭での療育を積み重ねてきたあーさんは、いよいよ小学生になりました。小学校1年生を迎える前に、就学相談にも行ったSAKURAさん。通常学級、特別支援学級、特別支援学校、どこにするか、行政の就学相談で相談し、いろいろな人のアドバイスも聞いた結果、地元の小学校の「通常学級」を選びました。

でも、入学してから、担任からの相談と報告が次々と増えていきます。お友だちとの関係は良好で、多少ケンカするようなことはあっても、楽しく過ごしていましたが、だんだん難しくなる授業についていけなくなっていったのです。

分からないとパニックになってしまうあーさんなので、家庭で予習をしたりもしました。でも、なかなかむずかしい……。

そして、迎えた6月の個人面談で担任から、特別支援学級への移籍を提案されます。これはSAKURAさんにとっては衝撃でした。あーさんの通う小学校は、たしか特別支援学級がないといわれていたのに、その選択肢はありなの?と。すると学校側からは、「特別支援学級、ありますよ?」という返答が……。そこでようやく、学校側と大きな行き違いがあったことが判明します。学校側としては、行政の担当者から、SAKURAさんはあーさんが通常学級に通うことを強く希望している、と聞かされていたようなのでした。

あとになっては、どこからどう情報がねじれたのかは追跡できませんでしたが、こんな風に話が行き違ってしまうこともあるのです。SAKURAさんは、学校のことは人まかせにしないで、実際に足を運んで現場の先生と話さないと分からない!という教訓を得ています。

でも、入学してから、担任からの相談と報告が次々と増えていきます。お友だちとの関係は良好で、多少ケンカするようなことはあっても、楽しく過ごしていましたが、だんだん難しくなる授業についていけなくなっていったのです。

分からないとパニックになってしまうあーさんなので、家庭で予習をしたりもしました。でも、なかなかむずかしい……。

そして、迎えた6月の個人面談で担任から、特別支援学級への移籍を提案されます。これはSAKURAさんにとっては衝撃でした。あーさんの通う小学校は、たしか特別支援学級がないといわれていたのに、その選択肢はありなの?と。すると学校側からは、「特別支援学級、ありますよ?」という返答が……。そこでようやく、学校側と大きな行き違いがあったことが判明します。学校側としては、行政の担当者から、SAKURAさんはあーさんが通常学級に通うことを強く希望している、と聞かされていたようなのでした。

あとになっては、どこからどう情報がねじれたのかは追跡できませんでしたが、こんな風に話が行き違ってしまうこともあるのです。SAKURAさんは、学校のことは人まかせにしないで、実際に足を運んで現場の先生と話さないと分からない!という教訓を得ています。

傷つくことを言われたときに、周りに振り回されないコツ

あーさんが笑顔でいることを第一にして、少しずつ親子で成長してきたSAKURAさん。それでもやはり、周りの何気ない一言に傷つくことがありました。

そのたびに、私は自分にこう言い聞かせてきました。

「娘には娘のペースがある。私が焦っても、娘が早く成長するわけではない。私が娘を信じないで、どうする! 周りからの言葉に傷つき、悩む暇があったら、療育に時間をかけよう! 今できることをやろう!」と。(p148)

そして、物語『うさぎとかめ』の「かめ」のように、ほかの子があっという間に登ってしまう山を、周りから「遅いな〜」と言われながらでも、少しずつ確実に登っていこう!と決意しています。

世界でただ一人の「個性の塊」の育て方

あーさんは今9歳で、家族と楽しく暮らし、学校にも楽しく通っています。そんな幸せな日々を送るための、家庭での療育から、学校との関係、親としての周りの人との折り合いのつけ方にいたるまで、こまやかな秘訣がこの本にはたくさん描かれています。

あーさんは、世界にひとりしかいない「個性の塊」です。発達障害の診断はついていますが、何かひとつの言葉でくくれる個性ではありません。この本で書かれている数々の秘訣は、あーさんとSAKURAさん家族だからうまくいったこともありますし、うまくいかなかったこともあります。

あーさんは、世界にひとりしかいない「個性の塊」です。発達障害の診断はついていますが、何かひとつの言葉でくくれる個性ではありません。この本で書かれている数々の秘訣は、あーさんとSAKURAさん家族だからうまくいったこともありますし、うまくいかなかったこともあります。

今から本書でお話しする内容は、わが家ではこうしましたという現状です。

発達障害のある子を育てる親御さんのために少しでも参考になれば……という思いから書きました。

一般的ではないことも、いろいろと見受けられるかもしれません。

さまざまなご意見もあるかと思うのですが、よろしければ温かい目でご覧いただけたらうれしいです。(p2)

「はじめに:自己紹介と家族紹介」の中にこの一文がある通り、読む人にとっては、「わが家には当てはまらない」と思う部分もあるでしょう。あーさんだからうまくいったよね、と思うこともあるかもしれません。

この本に書かれているのは、「自閉症スペクトラム障害のある女の子の育て方」ではなく、あくまで「SAKURAさんがあーさんを育ててきた道のり」です。一般的に「こうするといい」と言われていることもありますし、それをまたSAKURAさん一家が取り入れやすい形にアレンジしたこともあります。でもそれは、SAKURAさん親子が特別だからではなく、SAKURAさんが子どもの個性をよく見て、それに合わせてかかわってきたからこそできたことではないでしょうか。

SAKURAさんの著書『うちの子、個性の塊です』には、療育の手がかりを見つけるヒントが詰まっています!

文/関川香織

この本に書かれているのは、「自閉症スペクトラム障害のある女の子の育て方」ではなく、あくまで「SAKURAさんがあーさんを育ててきた道のり」です。一般的に「こうするといい」と言われていることもありますし、それをまたSAKURAさん一家が取り入れやすい形にアレンジしたこともあります。でもそれは、SAKURAさん親子が特別だからではなく、SAKURAさんが子どもの個性をよく見て、それに合わせてかかわってきたからこそできたことではないでしょうか。

SAKURAさんの著書『うちの子、個性の塊です』には、療育の手がかりを見つけるヒントが詰まっています!

文/関川香織

うちの子、個性の塊です

すばる舎

Amazonで詳しく見る

うちの子、個性の塊です

すばる舎

楽天で詳しく見る