感情表現できずイライラ、抱っこも共感も拒否!小1自閉症息子の気持ちの切り替え法は?ーー児童精神科医 三木先生に聞いてみた!

ライター:ぼさ子

Upload By ぼさ子

前回は『癇癪の理由の探り方』について三木先生にお話をうかがうことができました。でも、わが家の息子ほぺろうは原因を解消したとしても気持ちの切り替えが難しいので癇癪が長引きます。何か良い気持ちの切り替え方法はあるか、三木先生に相談させていただきました。

監修: 三木崇弘

はりまこどものこころ診療所 院長

愛媛大学医学部卒。医学博士(東京医科歯科大学)、経営管理学修士(早稲田大学)。2013年より国立成育医療研究センターで児童精神科医として勤務。2019年よりフリーランスとして医療・教育・福祉・行政の現場で働く。2022年より地元兵庫県姫路市にUターンし、2025年4月「はりまこどものこころ診療所」を開設。

親がしてあげたいことと、子どもが求める距離感は違うかも?

自閉スペクトラム症と知的障害のある息子ほぺろうは この4月から特別支援学校の1年生!ですが感情のコントロールはまだまだ難しく発語もないので、気持ちを表現できずにイライラしている様子です。

ほぺろうが怒っているときは『抱っこ拒否・共感拒否』なので私は触らず喋らず、ただ癇癪につき合わされるだけという日々。せめて気持ちを切り替える為に こちらから働きかけることができたら…と悩んでいます。

ほぺろうが怒っているときは『抱っこ拒否・共感拒否』なので私は触らず喋らず、ただ癇癪につき合わされるだけという日々。せめて気持ちを切り替える為に こちらから働きかけることができたら…と悩んでいます。

三木先生:大人も機嫌が悪いとき、かまって欲しい人、放っておいて欲しい人とかいろいろいますよね。ほぺろう君は放っておいてほしい感じですか?

ぼさ子(以降ーー): いや、触らせてくれないくせにつき合ってほしいタイプみたいです。

三木先生:なるほど。おそらく、積極的には介入して欲しくないけど側で「うん、うん、」って言ってほしい感じですかね。ホント距離感って人それぞれなので、ほぺろう君の場合は近所の子くらいの距離感を求めているのかも。側に居てほしいけど抱きしめるのはチョット…みたいな。

ーーまさにそんな感じです!

三木先生:でも親としては近所の子の距離感を求められると切ないっていうのがあるじゃないですか。親なんだからなにかしてあげたいって。自分が思う親の役割を 自分は果たせてないと凹んでしまう親御さんは結構います。だから親側がその気持ちをどう飲み込むかっていうところも考えてた方がいいかもしれないですね。ぼさ子さんはどうですか?そういうのつらいかな?

ーーいや、今はあんまり気にしてないです。ただ、癇癪が長引くとほぺろう本人がつらいかなって思っちゃいますね。

三木先生:そうですね。でも本人にもどうしようもないって部分はあると思うので、こちら側が子どもの距離感を尊重してあげるのがいいですね。そういう意味では、ぼさ子さんは割り切って接してあげることができていると思います。

ーーメンタルによってはできていないですけどね(照)

ぼさ子(以降ーー): いや、触らせてくれないくせにつき合ってほしいタイプみたいです。

三木先生:なるほど。おそらく、積極的には介入して欲しくないけど側で「うん、うん、」って言ってほしい感じですかね。ホント距離感って人それぞれなので、ほぺろう君の場合は近所の子くらいの距離感を求めているのかも。側に居てほしいけど抱きしめるのはチョット…みたいな。

ーーまさにそんな感じです!

三木先生:でも親としては近所の子の距離感を求められると切ないっていうのがあるじゃないですか。親なんだからなにかしてあげたいって。自分が思う親の役割を 自分は果たせてないと凹んでしまう親御さんは結構います。だから親側がその気持ちをどう飲み込むかっていうところも考えてた方がいいかもしれないですね。ぼさ子さんはどうですか?そういうのつらいかな?

ーーいや、今はあんまり気にしてないです。ただ、癇癪が長引くとほぺろう本人がつらいかなって思っちゃいますね。

三木先生:そうですね。でも本人にもどうしようもないって部分はあると思うので、こちら側が子どもの距離感を尊重してあげるのがいいですね。そういう意味では、ぼさ子さんは割り切って接してあげることができていると思います。

ーーメンタルによってはできていないですけどね(照)

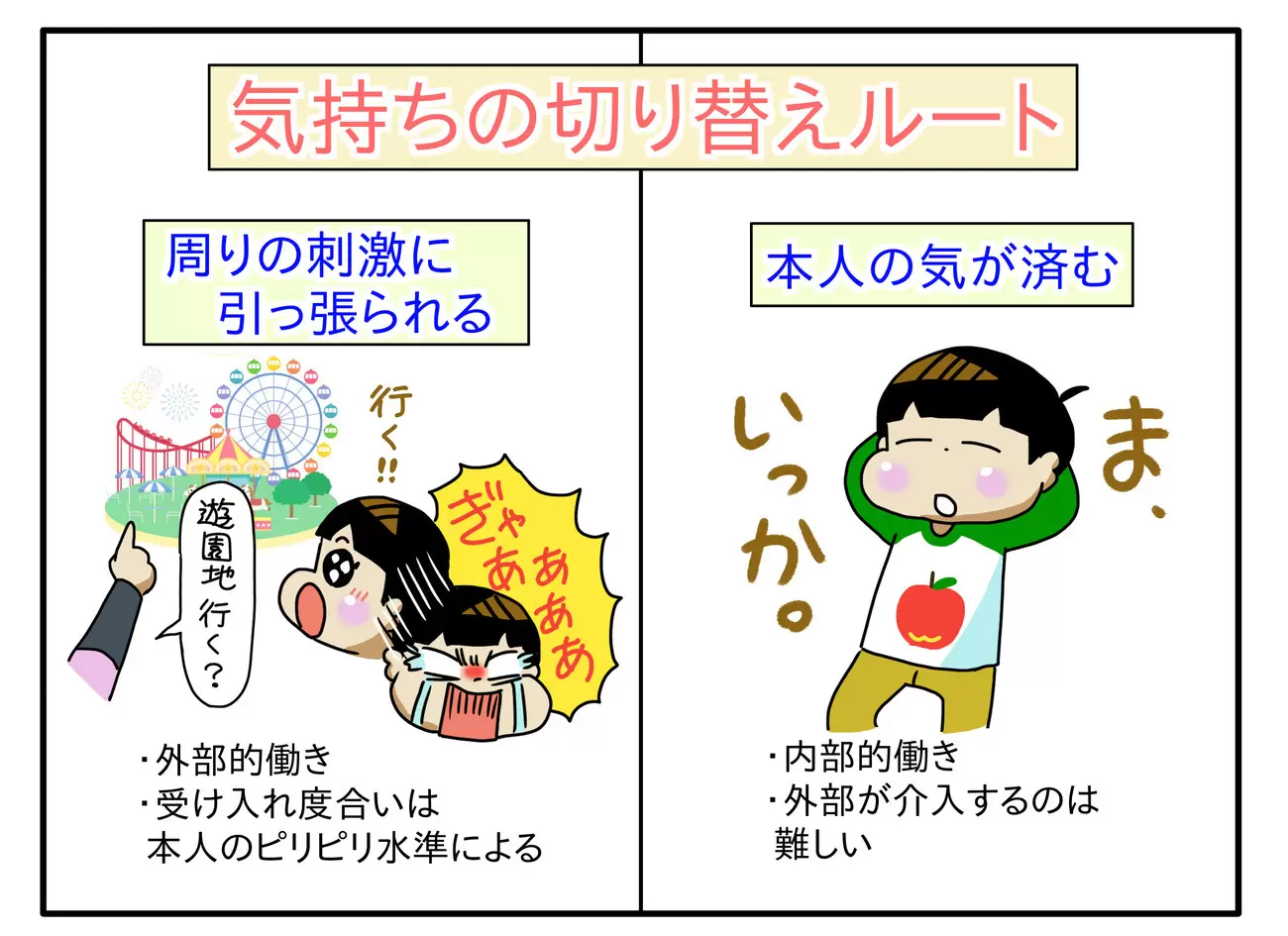

気持ちの切り替えルートは大きく二つ

三木先生:気持ちが切り替わる方法って大きく2つありまして、

1.本人の気が済む

2.周りの刺激に引っ張られる

ですね。

1.本人の気が済む

2.周りの刺激に引っ張られる

ですね。

1は内側のことなので外部が介入するのは難しいですが、2は本人が刺激を受け入れられる準備ができているかによります。本当にどうしようもないときは待つしかないけど、ピリピリの水準がどれくらい下がったときにどんな刺激を受け入れてくれるか、経験を積み重ねて模索することですね。

例えば、子どもがすごく怒っていたとしても「遊園地行こう!」みたいな強烈な報酬があると その刺激に引っ張られて機嫌が直るけど、いつもそういうワケにいかないじゃないですか。親側のコストが少なくて済むように、先入観なしで試行錯誤でいろいろ試してみるといいですね。そうやって経験を積み重ねていくと「今ならこうかな?」っていうのが見つかっていくと思います。

あとは、切り替えの刺激になりそうなもののバリエーションを増やすことです。これも先入観なしにいろいろ試してほしいんですけど、大人が興味ないようなことで子どもがすごく喜ぶなんてことあるじゃないですか。例えば小さい子だと、プレゼント放り出して包装紙で遊んじゃうみたいな。

ーー確かに子どもってそういうところありますね!

三木先生:子どもって大人の価値観で判断しきれないところがあるので、本当にヤケクソでもいいのでやってもみてほしい。マンネリすると刺激が弱くなってしまうので、新しい方法を編み出していくと効果が高いと思います。

例えば、子どもがすごく怒っていたとしても「遊園地行こう!」みたいな強烈な報酬があると その刺激に引っ張られて機嫌が直るけど、いつもそういうワケにいかないじゃないですか。親側のコストが少なくて済むように、先入観なしで試行錯誤でいろいろ試してみるといいですね。そうやって経験を積み重ねていくと「今ならこうかな?」っていうのが見つかっていくと思います。

あとは、切り替えの刺激になりそうなもののバリエーションを増やすことです。これも先入観なしにいろいろ試してほしいんですけど、大人が興味ないようなことで子どもがすごく喜ぶなんてことあるじゃないですか。例えば小さい子だと、プレゼント放り出して包装紙で遊んじゃうみたいな。

ーー確かに子どもってそういうところありますね!

三木先生:子どもって大人の価値観で判断しきれないところがあるので、本当にヤケクソでもいいのでやってもみてほしい。マンネリすると刺激が弱くなってしまうので、新しい方法を編み出していくと効果が高いと思います。

おやつ・絵本・ふとんから読み取る、切り替えの『性質』

ーーちなみに、今ほぺろうの三大切り替え方法は『おやつ・絵本・ふとんにくるまる』なんです。おやつを食べてお腹いっぱいになったら落ち着く、好きな絵本をじっくり読んでもらうと落ち着く、自分がふとんにくるまっているのを母に横から眺めてもらうと落ち着く…という感じで。

三木先生:なるほどね!実はそれ面白いバリエーションがあることが分かるんです。

おやつは、食べる行為そのものよりも、食べることで体の状態が変わるってところがポイントなんです。そこを拡張していくと『体の状態変わる』という性質のものを見つけていくといいですね。

絵本は、『周りの刺激に引っ張られる』の要素だと思うんですけど、安心できる空気を浴びることによってピリピリ水準を下げる事を間接的に実現してるんだと思います。

ふとんもそうで、くるまってる安心感とか圧迫感が好きで、体の状態も変わってくるしピリピリも下がってくるっていうのをゆっくり実現しているんですね。

つまりは、そういう系統の刺激で落ち着きやすいという性質のものを探していって、いつもの方法が通じなかったとき、同じ意味を持つ別の方法を見つけておくといいでしょう。

三木先生:なるほどね!実はそれ面白いバリエーションがあることが分かるんです。

おやつは、食べる行為そのものよりも、食べることで体の状態が変わるってところがポイントなんです。そこを拡張していくと『体の状態変わる』という性質のものを見つけていくといいですね。

絵本は、『周りの刺激に引っ張られる』の要素だと思うんですけど、安心できる空気を浴びることによってピリピリ水準を下げる事を間接的に実現してるんだと思います。

ふとんもそうで、くるまってる安心感とか圧迫感が好きで、体の状態も変わってくるしピリピリも下がってくるっていうのをゆっくり実現しているんですね。

つまりは、そういう系統の刺激で落ち着きやすいという性質のものを探していって、いつもの方法が通じなかったとき、同じ意味を持つ別の方法を見つけておくといいでしょう。

三木先生:あと、ただ見守ることが大切だったりします。親として何かしなければ!と不安にかられる人は多くて、何かしようとして余計悪化しちゃうことはよくあります。

ーー案外、何もしないことが正解ってときもあるかもしれませんね。私は、癇癪を抑えるには「絵カード」というイメージがあったんですけど、ほぺろうは絵カードをあまり受けつけてくれなくて…。でも これまでのお話を聞くと、絵カードにこだわらなくてもいいと思えて安心しました。

三木先生:方法は目的じゃないんで、目的が達成できるんだったら何でもいいんです。一般的な自閉スペクトラム症のあるお子さんの多数派に当てはまるものはあるけど、その子の特徴だったり、シチュエーションやタイミングによっては使えないものだってあります。

ーー案外、何もしないことが正解ってときもあるかもしれませんね。私は、癇癪を抑えるには「絵カード」というイメージがあったんですけど、ほぺろうは絵カードをあまり受けつけてくれなくて…。でも これまでのお話を聞くと、絵カードにこだわらなくてもいいと思えて安心しました。

三木先生:方法は目的じゃないんで、目的が達成できるんだったら何でもいいんです。一般的な自閉スペクトラム症のあるお子さんの多数派に当てはまるものはあるけど、その子の特徴だったり、シチュエーションやタイミングによっては使えないものだってあります。