再受検した場合、検査結果レポートはどう変わる?

グラフ上で把握できる変化

再受検すると、グラフ上で前回の結果と今回の結果が表示されます。どのように変化が見られたかを視覚的に把握するのに役立ちます。ただし、特性によって変化しにくいものや、逆に環境や状況に影響を受けやすいものなどさまざまです。現状の把握や、これからどう対応や調整していくかのヒントとして捉え、細かな数値の変動だけに注目しすぎないことも大切です。

検査結果レポートの内容

・回答によって変化する結果から、新たな困りや軽減された困りの変化を見つける

検査では直近3か月のお子さまについて質問され、検査結果は回答時点でのお子さまの状態像が反映されます。

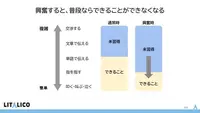

困りごとや特性の現れ方は、お子さまの特性と環境との相互作用で現れます。そのため、お子さまの特性自体は変わらなくても、新しい困りごとが出てきたり、強くなったりすることがあります。一方で、お子さま自身が成長したり、以前の検査結果からうまく合うサポート方法が見つかったりすることで、困りごとが軽減されたり目立たなくなる場合もあります。

これらの変化に注目することで、新しい課題や対応方法を見つけたり、家庭や園・学校などでの対応方法について振り返るきっかけとして活用できます。

・年齢によって変わるサポートの方向性や困りごとの背景を知る

検査結果では、検査受検時の年齢に合わせた内容が提示されます。特性や生じる困りごとが同じであっても、年齢によってその現れ方や場面、現れる背景や具体的な内容が変わることがあります。そのような場合には、ライフステージの変化によって、現れやすい状況や困りごと、困りごとが起きる背景要因を例示として紹介しています。また、対応方法も年齢に応じた難易度の方法を中心にご紹介しています。

進学などでライフステージが変わった、年齢が上がり、身の回りのことなどで今までよりも自分でしてほしいことが増えた、思春期が始まりこれまでの接し方がうまくいかなくなったなどの場合には、困りごとの背景要因を読んでお子さまへの理解を深めたり「サポートの方向性」などでヒントになりそうなことを探したりするといいかもしれません。

検査では直近3か月のお子さまについて質問され、検査結果は回答時点でのお子さまの状態像が反映されます。

困りごとや特性の現れ方は、お子さまの特性と環境との相互作用で現れます。そのため、お子さまの特性自体は変わらなくても、新しい困りごとが出てきたり、強くなったりすることがあります。一方で、お子さま自身が成長したり、以前の検査結果からうまく合うサポート方法が見つかったりすることで、困りごとが軽減されたり目立たなくなる場合もあります。

これらの変化に注目することで、新しい課題や対応方法を見つけたり、家庭や園・学校などでの対応方法について振り返るきっかけとして活用できます。

・年齢によって変わるサポートの方向性や困りごとの背景を知る

検査結果では、検査受検時の年齢に合わせた内容が提示されます。特性や生じる困りごとが同じであっても、年齢によってその現れ方や場面、現れる背景や具体的な内容が変わることがあります。そのような場合には、ライフステージの変化によって、現れやすい状況や困りごと、困りごとが起きる背景要因を例示として紹介しています。また、対応方法も年齢に応じた難易度の方法を中心にご紹介しています。

進学などでライフステージが変わった、年齢が上がり、身の回りのことなどで今までよりも自分でしてほしいことが増えた、思春期が始まりこれまでの接し方がうまくいかなくなったなどの場合には、困りごとの背景要因を読んでお子さまへの理解を深めたり「サポートの方向性」などでヒントになりそうなことを探したりするといいかもしれません。

過去の検査結果はどうなるの?

過去の受検結果はマイページの検査結果一覧に保存され、web上でいつでも確認し、PDFをダウンロードすることができます。再受検をしても過去の結果が削除されたり、その検査結果が上書きされたりすることはありません。

再受検した時、検査結果を読むポイントは?

保護者として検査結果の変化や差をどのように捉えればいいか、解釈や活用の仕方が分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

前提として、結果を過剰に捉えすぎないことが重要です。検査は保護者の方の視点からの回答に基づくため、周囲の見立てと異なる場合もあります。また、スコアの細かい数値の変動自体はあまり気にしすぎないことも重要です。もし、グラフでの「困り」ラベルの「今はない」「やや強い」「強い」に関して、以前の検査結果から変わった場合は、お子さまの状態や困りごとが大きく変化している可能性が高いと言えます。まずはグラフのラベルに変化がないか確認するといいでしょう。

・「困り」のラベルの段階が下がった時

【例】前回「強い」から今回「やや強い」や「今はない」になったなど

環境が合っている、対応が合っている、お子さまのできることが増えたなどの要因で、困りごとが見られにくくなったと考えることができます。ぜひ、お子さまと取り組んでうまくいったことや、対応方法や環境調整でよかったことなどを振り返り、続けていくヒントにしてください。

・「困り」のラベルの段階が上がった時

【例】前回「今はない」から今回「やや強い」や「強い」になったなど

何らかの新しい状況で困りごとが発生するようになった、年齢が上がることによって困りごとが目立つようになった、今までの対応方法でうまくいかないことが出てきたなどの可能性があります。何か、困りごとが現れたり強くなった状況や要因がないかを振り返るきっかけとして、新しい検査結果レポートの背景要因やサポートの方向性を読んで、試してみることをおすすめします。

・数字やラベルに変化がない時

グラフ上の困りのスコアや困りのラベルが以前の検査結果と同じであっても、具体的に困っている内容は前回と異なる可能性があります。検査結果レポートでは、背景やその詳細な内容、対応方法は以前のレポートと違った内容が出ている場合もあります。その点に注目すると、新しい困りごとやその背景、対応方法のヒントが得られることもあります。

例えば、同じ「睡眠の困り」に関して、以前はおねしょに関する困りがあり、今回はおねしょに関する困りはなくなり、新たに「朝起きられない」という困りが現れたとします。睡眠の困りのラベルが同じ「強い」という表示でも、結果としての意味は変わってきます。背景やサポートの方向性などのレポートの内容もその困りに応じて変わります。再受検の際には、レポートをお読みいただき、そうした変化を追ったり、追加情報を得る意味で、新しい情報を見つけることに意義があるといえます。

また、検査結果から情報を得るだけではなく、周囲の方の話を聞いたり、相談したりすることも重要です。

前提として、結果を過剰に捉えすぎないことが重要です。検査は保護者の方の視点からの回答に基づくため、周囲の見立てと異なる場合もあります。また、スコアの細かい数値の変動自体はあまり気にしすぎないことも重要です。もし、グラフでの「困り」ラベルの「今はない」「やや強い」「強い」に関して、以前の検査結果から変わった場合は、お子さまの状態や困りごとが大きく変化している可能性が高いと言えます。まずはグラフのラベルに変化がないか確認するといいでしょう。

・「困り」のラベルの段階が下がった時

【例】前回「強い」から今回「やや強い」や「今はない」になったなど

環境が合っている、対応が合っている、お子さまのできることが増えたなどの要因で、困りごとが見られにくくなったと考えることができます。ぜひ、お子さまと取り組んでうまくいったことや、対応方法や環境調整でよかったことなどを振り返り、続けていくヒントにしてください。

・「困り」のラベルの段階が上がった時

【例】前回「今はない」から今回「やや強い」や「強い」になったなど

何らかの新しい状況で困りごとが発生するようになった、年齢が上がることによって困りごとが目立つようになった、今までの対応方法でうまくいかないことが出てきたなどの可能性があります。何か、困りごとが現れたり強くなった状況や要因がないかを振り返るきっかけとして、新しい検査結果レポートの背景要因やサポートの方向性を読んで、試してみることをおすすめします。

・数字やラベルに変化がない時

グラフ上の困りのスコアや困りのラベルが以前の検査結果と同じであっても、具体的に困っている内容は前回と異なる可能性があります。検査結果レポートでは、背景やその詳細な内容、対応方法は以前のレポートと違った内容が出ている場合もあります。その点に注目すると、新しい困りごとやその背景、対応方法のヒントが得られることもあります。

例えば、同じ「睡眠の困り」に関して、以前はおねしょに関する困りがあり、今回はおねしょに関する困りはなくなり、新たに「朝起きられない」という困りが現れたとします。睡眠の困りのラベルが同じ「強い」という表示でも、結果としての意味は変わってきます。背景やサポートの方向性などのレポートの内容もその困りに応じて変わります。再受検の際には、レポートをお読みいただき、そうした変化を追ったり、追加情報を得る意味で、新しい情報を見つけることに意義があるといえます。

また、検査結果から情報を得るだけではなく、周囲の方の話を聞いたり、相談したりすることも重要です。

まとめ

LITALICO発達特性検査は何度も受検できる検査です。

お子さまの困りごとや特性の現れ方は変化することもあります。また、お子さまに合った対応方法や環境の調整の仕方は困りごとによって、またお子さまの年齢やライフステージによっても変わることがあります。そのため、一度受検された方でも、気になることが現れた時や変化があると感じた時に再度受検することで、現時点での特性や困りごとの現れ方について、また環境や接し方がお子さまにあっているかどうかをチェックすることができます。

特に入園・入学、進級などのタイミングは、変化や新たな課題が見えやすい時期でもあります。気になることがある場合、再受検し、環境調整や相談のヒントとしてご活用ください。

お子さまの困りごとや特性の現れ方は変化することもあります。また、お子さまに合った対応方法や環境の調整の仕方は困りごとによって、またお子さまの年齢やライフステージによっても変わることがあります。そのため、一度受検された方でも、気になることが現れた時や変化があると感じた時に再度受検することで、現時点での特性や困りごとの現れ方について、また環境や接し方がお子さまにあっているかどうかをチェックすることができます。

特に入園・入学、進級などのタイミングは、変化や新たな課題が見えやすい時期でもあります。気になることがある場合、再受検し、環境調整や相談のヒントとしてご活用ください。

具体的なサポートを進めるツールとして。診断やほかの検査と一緒にLITALICO発達特性検査を

わが子の発達特性に合わせたサポート法は?自宅ですぐできる「LITALICO発達特性検査」活用法まとめ

「なぜ?」に着目!癇癪が起きる仕組みと影響しやすい3つの要因を作業療法士・野田遥さんが解説!

簡便に利用できるオンライン検査だからこそ信頼性を重視した。LITALICO発達特性検査の開発プロセスとは

園・学校とどう連携する?検査結果共有のポイントを紹介します【LITALICO発達特性検査】

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

-

1

1

- 2