ADHD息子、国語算数が苦手な原因は思わぬところに?母考案のスモールステップと学校との連携で学習の遅れを取り戻すまで【読者体験談】

ライター:ユーザー体験談

Upload By ユーザー体験談

現在14歳の息子は、小学校1年生でADHD(注意欠如多動症)の診断を受け、3年生から通級指導教室に通っています。息子は国語、算数が特に苦手でした。

できること、できないことを見極め、さまざまな対策をスモールステップで続けることで、中学2年生になった今は、学習の遅れを取り戻すことができました。わが家がやった具体的な取り組みをご紹介します。【発達ナビではユーザーさんからの子育てエピソードを募集中!今回は「勉強のつまずき」についてのエピソードをご紹介します】

監修: 森 しほ

ゆうメンタル・スキンクリニック理事

ゆうメンタルクリニック・ゆうスキンクリニックにて勤務。産業医として一般企業のケアも行っている(産業医のご依頼を随時受付中)。

・ゆうメンタルクリニック(上野/池袋/新宿/渋谷/秋葉原/品川/横浜/大宮/大阪/千葉/神戸三宮/京都/名古屋):https://yuik.net/

・ゆうスキンクリニック(上野/池袋/新宿/横浜):https://yubt.net/

・横浜ゆう訪問看護ステーション(不登校、引きこもり、子育て中の保護者のカウンセリング等お気軽に):https://yokohama.yuik.net/shinyoko-houkan/

小学校に入学後宿題、学習の壁に直面したADHD(注意欠如多動症)の息子

現在14歳の息子は、穏やかで人懐っこく、人に好かれるタイプです。記憶力が弱くじっとしているのが苦手で、時間の感覚を忘れてしまったり、慌て過ぎて注意散漫になったりすることがよくあります。好きなものには強い集中力を発揮しますが、基本的には忘れんぼう。ADHD(注意欠如多動症)の診断は小学校1年生、3年生から通級指導教室に通っています。

そんな息子は国語と算数に特につまずきがあり、小学校に入学すると宿題や学習の壁に直面するようになりました。

まずはスモールステップでできることを積み上げていこうと、息子のできること、できないことを見極める作業は驚きの連続でした。「まさかこうするのが難しいの?」「そんな事あるかな?」から始まって、やってみたら「やっぱりそうだったんだ」ということの繰り返し。このような作業を続け気になっていたつまずきを解消したあとは、目に見えてできる事が増え、本人も「できないばかりじゃないんだ」と自信をつけていったように見えます。

そんなわが家の取り組みがどなたかの参考になればうれしいです。

そんな息子は国語と算数に特につまずきがあり、小学校に入学すると宿題や学習の壁に直面するようになりました。

まずはスモールステップでできることを積み上げていこうと、息子のできること、できないことを見極める作業は驚きの連続でした。「まさかこうするのが難しいの?」「そんな事あるかな?」から始まって、やってみたら「やっぱりそうだったんだ」ということの繰り返し。このような作業を続け気になっていたつまずきを解消したあとは、目に見えてできる事が増え、本人も「できないばかりじゃないんだ」と自信をつけていったように見えます。

そんなわが家の取り組みがどなたかの参考になればうれしいです。

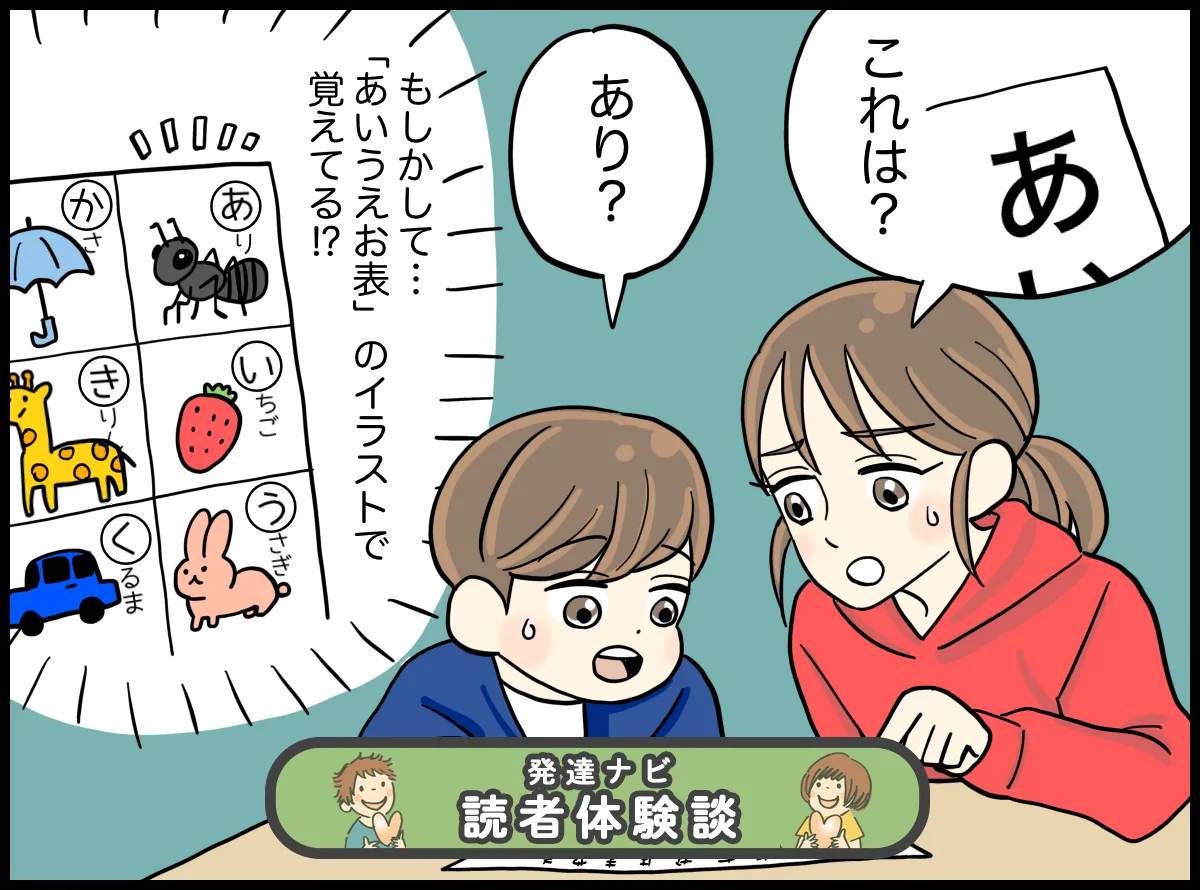

よかれと思って使ったイラスト入りのあいうえお表が裏目に⁉くっつき言葉も苦手で……。やった対策2点!

ひらがなの学習は、年中の頃からお風呂にイラスト入りの「あいうえお表」を貼って読む練習を始めていました。読めるようになってから書く練習を始めたのですが、息子は書くことをとても嫌がるのです。ご褒美をあげてなんとかなぞることはしてくれましたが、その様子が気になっていました。

小学校入学後、初めて国語の宿題がでました。一緒に宿題をやってみようとしたのですが、息子は座ったまま固まってしまい……。

(どうしたんだろう?なににつまずいているんだろう?)と焦りながら、つまずきの理由を探そうと私は教科書の『あ』を指さして読んでと言いました。すると息子は『あり』と答えました。そこで初めて『あいうえお表』に書かれているイラストをインプットしてしまったことに気が付きました。そこから「文字そのもの」と「意味がある言葉」を切り離すのに苦労しました。

小学校入学後、初めて国語の宿題がでました。一緒に宿題をやってみようとしたのですが、息子は座ったまま固まってしまい……。

(どうしたんだろう?なににつまずいているんだろう?)と焦りながら、つまずきの理由を探そうと私は教科書の『あ』を指さして読んでと言いました。すると息子は『あり』と答えました。そこで初めて『あいうえお表』に書かれているイラストをインプットしてしまったことに気が付きました。そこから「文字そのもの」と「意味がある言葉」を切り離すのに苦労しました。

私がやったやり方は、音が分かれていることに気づいてもらう方法です。まずは「あーーり」と伸ばして発音してもらう練習をしました。扇風機の前で「あー」と言って遊ぶことで、音を引き伸ばす感覚を身につけ、そこから「あいうえお表」を指しながら一音ずつ分解する方法を取りました。「あー」伸ばしているところで止め、「『あ』は『あ』だけなんだよ。じゃあ、次は『い』は?」と50音やりました。終わる頃に、息子自身が「同じ仕組みなの?」と気付き、ひらがなの読みがスムーズになりました。

「お」「を」、「わ」「は」、「え」「へ」といった同じ音で使い方が違う「くっつき言葉」も苦手でしたが、大好きな乗り物を使って練習しました。マグネットにトラックのイラストを貼って宿題のプリントにあった主語を、トラックがひっぱるコンテナにそのあとの言葉(形容詞など)を載せます。それらをくっつけるには連結部品として「くっつき言葉」を選んでもらうという方法をとりました。やがて電車のおもちゃに主語などを載せるようにし、「先頭車両と客車の間に、くっつき言葉の乗った貨車を足して下さい~」と遊びながらやるようになりました。初めはお気に入りの電車のおもちゃにお勉強がくっついているからか不機嫌でしたが、宿題プリントが終わったらプラレールを好きなように遊んでいいという約束で向き合ってくれていました。するとやがて理解できるようになり「やらなくても分かるから大丈夫!」自分で宿題を仕上げるようになりました。

「お」「を」、「わ」「は」、「え」「へ」といった同じ音で使い方が違う「くっつき言葉」も苦手でしたが、大好きな乗り物を使って練習しました。マグネットにトラックのイラストを貼って宿題のプリントにあった主語を、トラックがひっぱるコンテナにそのあとの言葉(形容詞など)を載せます。それらをくっつけるには連結部品として「くっつき言葉」を選んでもらうという方法をとりました。やがて電車のおもちゃに主語などを載せるようにし、「先頭車両と客車の間に、くっつき言葉の乗った貨車を足して下さい~」と遊びながらやるようになりました。初めはお気に入りの電車のおもちゃにお勉強がくっついているからか不機嫌でしたが、宿題プリントが終わったらプラレールを好きなように遊んでいいという約束で向き合ってくれていました。するとやがて理解できるようになり「やらなくても分かるから大丈夫!」自分で宿題を仕上げるようになりました。

「じっと見ることが苦手」だと分かった息子。漢字対策として利用したグッズ

入学後、眼球運動の検査をする機会があり、そこで「じっと見ることが苦手」ということが分かりました。これが漢字を正しく覚えられない原因の一つかもしれないと思い、通っていた発達支援施設の先生と相談をし、輪ゴムを使って図形や模様を作る学習ボードを利用しました。輪ゴムの色が何色かあり、重なるところがあります。どっちの輪ゴムが下になっているかな?と注意を促しながら、よく見る練習をしました。続けていくうちに、漢字の線が何本とか、止め、ハネに注意するようになったかと思います。

また、漢字カルタなどゲーム形式で学ぶことで楽しみながら覚える工夫もしました。こうした積み重ねにより、少しずつ漢字を書くことに対する抵抗が減ってきたように思います。

また、漢字カルタなどゲーム形式で学ぶことで楽しみながら覚える工夫もしました。こうした積み重ねにより、少しずつ漢字を書くことに対する抵抗が減ってきたように思います。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています