予定の見える化で安心!自閉症きょうだいの心と行動を支えるホワイトボード活用術

ライター:花森はな

Upload By 花森はな

わが家にはASD(自閉スペクトラム症)と強度行動障害のある高校2年生の息子、同じくASD(自閉スペクトラム症)の中学1年生の娘がいます。二人とも学校が苦手で、不登校だったり行き渋りがあったりと綱渡りの状態で日々を過ごしています。今回はそんな二人の生活をサポートするホワイトボード活用法です。

監修: 新美妙美

信州大学医学部子どものこころの発達医学教室 特任助教

2003年信州大学医学部卒業。小児科医師として、小児神経、発達分野を中心に県内の病院で勤務。2010年信州大学精神科・子どものこころ診療部で研修。以降は発達障害、心身症、不登校支援の診療を大学病院及び一般病院専門外来で行っている。グループSST、ペアレントトレーニング、視覚支援を学ぶ保護者向けグループ講座を主催し、特に発達障害・不登校の親支援に力を入れている。

多様な子育てを応援するアプリ「のびのびトイロ」の制作スタッフ。

はじめよう、ホワイトボード生活!

「ホワイトボードを使ってみよう!」という提案は当時小学校低学年だった娘からでした。それまで、キッチンには学校の行事予定や給食の献立を貼って、家族全体の動きを確認するためのコルクボードを設置していました。でも、それは個人の持ち物やタスクを管理するものではありませんでした。娘は動画でホワイトボードを使用したお支度ボードを見て「自分もやってみたい!」と思ったようでした。

当時、娘はASD(自閉スペクトラム症)と診断されておらず、教室に行きたがらないことはあっても、基本的には通常学級の子どもたちと変わらない様子でした。私から見ても、朝の支度は自分でできていたのですが、本人が「欲しい」と言うので、ごっこ遊びのような感覚で取り入れてみることにしました。

早速、100円ショップへ。その頃はホワイトボード用のマグネットが豊富に売られていたので、すぐに必要なものを揃えられました。娘と相談しながら、小さなホワイトボードに「お支度ボード」を作り上げていきました。

だけど、お支度ボードも続けられたのは数週間程度。その後のホワイトボードは、私が仕事に行く際の連絡ボードになったり、息子が自室で配信をする際に「入室禁止」のサインボードになったりと、ホワイトボードは形を変えながら、常に私たちの生活の側にありました。

当時、娘はASD(自閉スペクトラム症)と診断されておらず、教室に行きたがらないことはあっても、基本的には通常学級の子どもたちと変わらない様子でした。私から見ても、朝の支度は自分でできていたのですが、本人が「欲しい」と言うので、ごっこ遊びのような感覚で取り入れてみることにしました。

早速、100円ショップへ。その頃はホワイトボード用のマグネットが豊富に売られていたので、すぐに必要なものを揃えられました。娘と相談しながら、小さなホワイトボードに「お支度ボード」を作り上げていきました。

だけど、お支度ボードも続けられたのは数週間程度。その後のホワイトボードは、私が仕事に行く際の連絡ボードになったり、息子が自室で配信をする際に「入室禁止」のサインボードになったりと、ホワイトボードは形を変えながら、常に私たちの生活の側にありました。

「見える化」で安心!ホワイトボードはわが家の司令塔

次にホワイトボードを活用するようになったのは、娘が高学年になり、ASD(自閉スペクトラム症)と診断された頃です。児童精神科の通院や役所の手続きも一気に二人分になり、息子のホームヘルパーに訪問看護、娘の習い事に2か所の放課後等デイサービス利用で、私自身も予定を把握できなくなってきたからです。

そこで、玄関にマグネット付きで大きめのホワイトボードを貼り、毎週日曜の夜に1週間の予定を書き込むことにしました。私自身が予定を正確に把握するためでしたが、家族みんなで共有できるようになりました。

さらに、娘が自分の予定を確認できるよう、基本的な1週間のスケジュールを書き込んだ小さなホワイトボードも併設。これにより「今日は何やったかな?お迎えはお母さんかな?放課後等デイサービスかな?」といった不安を軽減できたように思います。

その2つで運用していくうちに、やはりもう少し先の予定も分かりやすいほうがいいなと思いました。玄関にマグネットフックを取り付け小さなカレンダーをかけ、そこに1か月の予定を書いておくことにしました。リビングのカレンダーにも同じように書いてあるのですが、やはり玄関にカレンダーがあると、出る前などにパッと確認できるので便利さが違います。

とりあえず、ホワイトボードの基本的な運用方法がここで固まりました。

そこで、玄関にマグネット付きで大きめのホワイトボードを貼り、毎週日曜の夜に1週間の予定を書き込むことにしました。私自身が予定を正確に把握するためでしたが、家族みんなで共有できるようになりました。

さらに、娘が自分の予定を確認できるよう、基本的な1週間のスケジュールを書き込んだ小さなホワイトボードも併設。これにより「今日は何やったかな?お迎えはお母さんかな?放課後等デイサービスかな?」といった不安を軽減できたように思います。

その2つで運用していくうちに、やはりもう少し先の予定も分かりやすいほうがいいなと思いました。玄関にマグネットフックを取り付け小さなカレンダーをかけ、そこに1か月の予定を書いておくことにしました。リビングのカレンダーにも同じように書いてあるのですが、やはり玄関にカレンダーがあると、出る前などにパッと確認できるので便利さが違います。

とりあえず、ホワイトボードの基本的な運用方法がここで固まりました。

「自分のホワイトボード」がほしい!その設置と試行錯誤

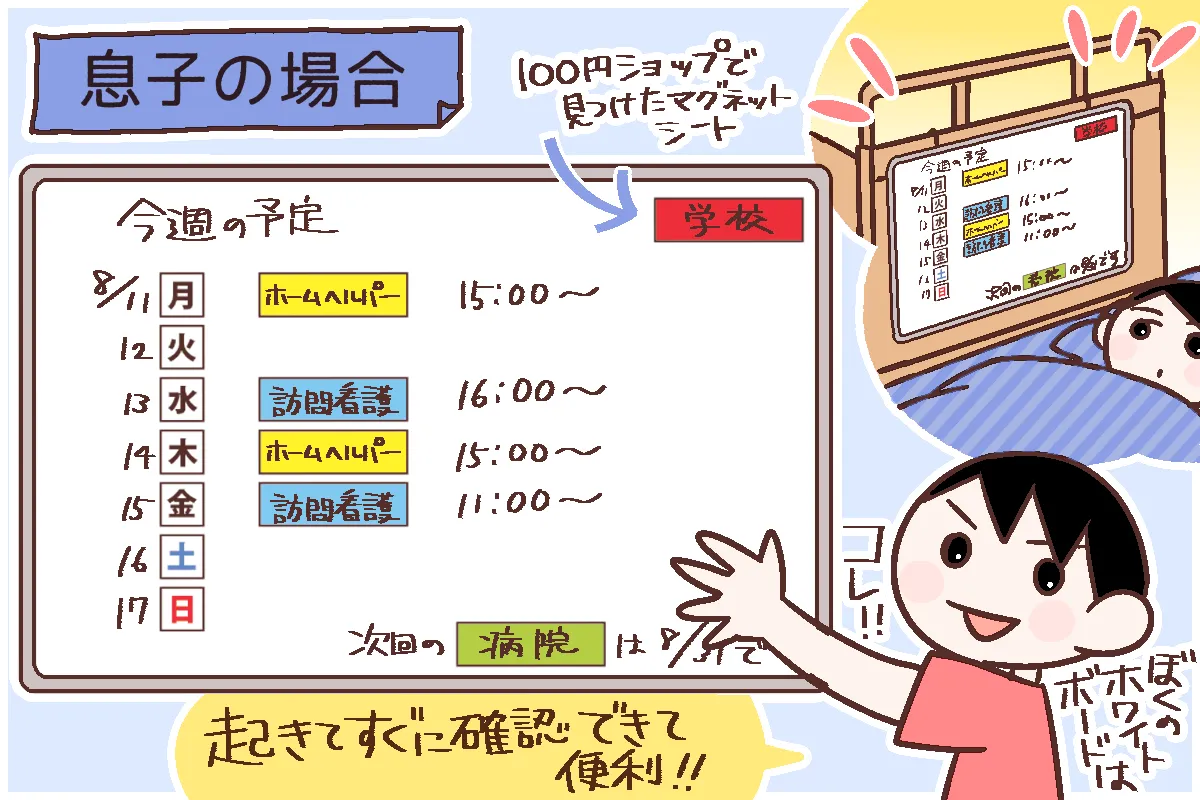

それから約2年が経った頃、思いがけない変化がありました。普段、息子には先の予定を伝えすぎると不安やパニックにつながることが多かったため、前夜までは口頭で負担にならない程度に伝え、当日はコピー用紙に大きくマジックで書くなど視覚的にサポートしていました。しかし通信制高校に入学したことで、自分自身の予定を把握したい気持ちが強くなったようで「僕も自分のホワイトボードがほしい」と言ってくれました。

さて、ここで問題は息子のホワイトボードをどこに設置するかです。キッチンにはすでに学校の予定表や献立表を貼ったコルクボードがあり、これ以上情報を増やすとごちゃごちゃになってしまいます。リビングでは、リラックスしている時に予定が目に入ると、かえって不安を煽ってしまうかもしれません。考えた結果、息子の自室のベッドの横にホワイトボードを吊り下げることにしました。

息子の1週間の予定は大体決まっているので、私の負担を減らすため、「訪問看護」「ホームへルパー」など固定の予定はカラーのマグネットシートを100円ショップで購入し、貼り変えるだけでいいように対応しました。そこにイレギュラーで「病院」や「学校」の予定が入ります。混乱を防ぐためにそれぞれ違う色を選びました。

設置場所は結果的に大正解でした。朝起きた時にすぐに予定を把握できるからです。児童精神科の先生にホワイトボード設置の経緯を伝えると、「毎晩一緒に明日の予定を読み上げてあげると、もっといいかもしれませんね」と言われました。それ以来、息子のその日の体調にもよりますが、できる限り一緒に予定を確認する時間をつくるようにしています。

さて、ここで問題は息子のホワイトボードをどこに設置するかです。キッチンにはすでに学校の予定表や献立表を貼ったコルクボードがあり、これ以上情報を増やすとごちゃごちゃになってしまいます。リビングでは、リラックスしている時に予定が目に入ると、かえって不安を煽ってしまうかもしれません。考えた結果、息子の自室のベッドの横にホワイトボードを吊り下げることにしました。

息子の1週間の予定は大体決まっているので、私の負担を減らすため、「訪問看護」「ホームへルパー」など固定の予定はカラーのマグネットシートを100円ショップで購入し、貼り変えるだけでいいように対応しました。そこにイレギュラーで「病院」や「学校」の予定が入ります。混乱を防ぐためにそれぞれ違う色を選びました。

設置場所は結果的に大正解でした。朝起きた時にすぐに予定を把握できるからです。児童精神科の先生にホワイトボード設置の経緯を伝えると、「毎晩一緒に明日の予定を読み上げてあげると、もっといいかもしれませんね」と言われました。それ以来、息子のその日の体調にもよりますが、できる限り一緒に予定を確認する時間をつくるようにしています。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています