小さな褒め言葉が、明日を頑張る力に

これまでたくさん迷い、創意工夫しながら育ててきたホワイトボードですが、その努力が報われる瞬間がありました。娘の小学校の特別支援学級の先生や不登校の息子に会いに来てくださった特別支援学校の先生方が褒めてくださったのです。中には「参考にしたいので……」と写真を撮って帰られる先生もいらっしゃり、私にとってこれほどうれしいことはありませんでした。

こうした家庭での小さな工夫というのは、なかなか人の目に触れないですし、認められるものではありません。子どもたちの暮らしを少しでも良くするためのもので、そこに見返りなど求めてはいけないと思うからです。ですが、こうしたささいなことで「褒めてもらう」ことは、支援者である保護者にはとても必要なことだと私は思いました。乾き切った心の地面に水が染み込むと「また頑張ろう、これからもいい芽を出してもっともっと頑張ろう」と前向きな気持ちになれるからです。

ホワイトボードに限らず、子どもたちの生活が少しでも楽しく、見通しの明るいものになるように、これからもさまざまな工夫を凝らしていきたいと思っています。

こうした家庭での小さな工夫というのは、なかなか人の目に触れないですし、認められるものではありません。子どもたちの暮らしを少しでも良くするためのもので、そこに見返りなど求めてはいけないと思うからです。ですが、こうしたささいなことで「褒めてもらう」ことは、支援者である保護者にはとても必要なことだと私は思いました。乾き切った心の地面に水が染み込むと「また頑張ろう、これからもいい芽を出してもっともっと頑張ろう」と前向きな気持ちになれるからです。

ホワイトボードに限らず、子どもたちの生活が少しでも楽しく、見通しの明るいものになるように、これからもさまざまな工夫を凝らしていきたいと思っています。

わが家のホワイトボードはまだまだ成長中!

ホワイトボードは、既に多くの方が支援グッズとして活用されているし、100円ショップにも関連商品が豊富に販売されています。すでに情報は溢れていると思うのですが、何より私自身がもっといろんな運用方法を見たいし知りたいなと思い、今回この記事を書かせていただきました。

カレンダーアプリなども使用し家族共有をしていますが、やはり「玄関に一目で分かる情報がある」ことに勝るものはありません。そして、こうして自分自身が予定を手書きで書くことによって、私自身にも予定をしっかりと浸透させる、そういう作業のような気がしています。元来、私は飽き性でいい加減な人間なのですが、不思議とこのホワイトボードの習慣は続いています。それこそ、今のやり方が私たち家族に合っているのだろうと思いますし、継続の秘訣なのかもしれません。

カレンダーアプリなども使用し家族共有をしていますが、やはり「玄関に一目で分かる情報がある」ことに勝るものはありません。そして、こうして自分自身が予定を手書きで書くことによって、私自身にも予定をしっかりと浸透させる、そういう作業のような気がしています。元来、私は飽き性でいい加減な人間なのですが、不思議とこのホワイトボードの習慣は続いています。それこそ、今のやり方が私たち家族に合っているのだろうと思いますし、継続の秘訣なのかもしれません。

執筆/花森はな

(監修:新美先生より)

ご家庭でのホワイトボード活用、とても素晴らしい取り組みですね。記事からは、お子さんたちの特性を理解し、安心感を大切にされていることが伝わってきます。ASD(自閉スペクトラム症)の方は、口頭での情報処理よりも、視覚的な情報提示のほうが理解しやすいことが多いと言われています。口頭の音声言語よりも理解しやすいことや、聴覚情報は一度に保持できる量が少ないのに対し、視覚情報は理解しやすく、長く残りやすく、何度でも自分で確認しやすいためです。このため、予定やタスクを「見える化」することは、不安を軽減し、行動をスムーズにする可能性がありますね。

また「家族全体で予定を共有できる仕組み」を作られた点も重要です。ホワイトボードやカレンダーを活用することで、情報が一元化され、誰が見ても一目で分かるようになります。お子さんが自分で予定を確認できることは、自立への大切な一歩になります。それを見て、息子さんも「自分のホワイトボードを持ちたい」とおっしゃられたというのは、自己管理の意欲が芽生えた証であり、とても素敵な成長ですね。

アプリなどのデジタルツールも便利ですが、少なくとも子どものうちは当面、家の中でパッと見える場所に、情報が見える化されているほうが、ほとんどのお子さんで使いやすいようです。青年期以降情報を自分で管理する際には、スマートフォンなどのデジタルツールが便利と感じて使うようになる子が多いですが、自己管理するようになるためには、カレンダーやスケジュール、ToDoリストのようなものが必要だと実感する経験を子どものうちにしっかり積んでおくことが大事で、この時期は、ホワイトボードや紙・メモ、カレンダーなどアナログツールのほうがうまくいくことが多いですね。

そして、「褒められることが力になる」というお言葉に深く共感します。家庭での工夫は、本当に地味で面倒なのに、評価されづらいものですが、その一つひとつが確実にお子さんの成長を支えています。今回の取り組みは、多くの読者さんにとって、生活のヒントやモチベーションにつながることでしょう。またいろいろ聞かせてください。楽しみにしています。

ご家庭でのホワイトボード活用、とても素晴らしい取り組みですね。記事からは、お子さんたちの特性を理解し、安心感を大切にされていることが伝わってきます。ASD(自閉スペクトラム症)の方は、口頭での情報処理よりも、視覚的な情報提示のほうが理解しやすいことが多いと言われています。口頭の音声言語よりも理解しやすいことや、聴覚情報は一度に保持できる量が少ないのに対し、視覚情報は理解しやすく、長く残りやすく、何度でも自分で確認しやすいためです。このため、予定やタスクを「見える化」することは、不安を軽減し、行動をスムーズにする可能性がありますね。

また「家族全体で予定を共有できる仕組み」を作られた点も重要です。ホワイトボードやカレンダーを活用することで、情報が一元化され、誰が見ても一目で分かるようになります。お子さんが自分で予定を確認できることは、自立への大切な一歩になります。それを見て、息子さんも「自分のホワイトボードを持ちたい」とおっしゃられたというのは、自己管理の意欲が芽生えた証であり、とても素敵な成長ですね。

アプリなどのデジタルツールも便利ですが、少なくとも子どものうちは当面、家の中でパッと見える場所に、情報が見える化されているほうが、ほとんどのお子さんで使いやすいようです。青年期以降情報を自分で管理する際には、スマートフォンなどのデジタルツールが便利と感じて使うようになる子が多いですが、自己管理するようになるためには、カレンダーやスケジュール、ToDoリストのようなものが必要だと実感する経験を子どものうちにしっかり積んでおくことが大事で、この時期は、ホワイトボードや紙・メモ、カレンダーなどアナログツールのほうがうまくいくことが多いですね。

そして、「褒められることが力になる」というお言葉に深く共感します。家庭での工夫は、本当に地味で面倒なのに、評価されづらいものですが、その一つひとつが確実にお子さんの成長を支えています。今回の取り組みは、多くの読者さんにとって、生活のヒントやモチベーションにつながることでしょう。またいろいろ聞かせてください。楽しみにしています。

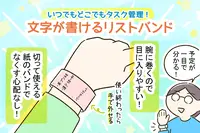

タスク管理が苦手なADHD親子に劇的変化が!?書きやすく外れにくい「タスクリストバンド」【発達ナビ×フェリシモC.C.P】

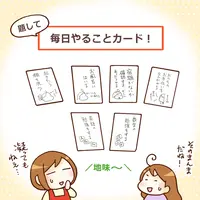

子どもに難しい生活習慣づけ!手描きの『毎日やることカード』でASD娘がタスク管理できるようになるまで

具体的なサポートを進めるツールとして。診断やほかの検査と一緒にLITALICO発達特性検査を

学校からのお手紙どこいった?今日のやること忘れてない?毎日のお困り、解決のヒントは?【発達ナビ×フェリシモC.C.P】コラボ第5弾

発達障害息子、夜寝る前の癇癪が解消!?「まだ遊びたい!」をスムーズにする秘策とは?

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-

1

1

- 2