自閉症息子が小1で直面した学習の壁。宿題サポートで母は疲弊…「成長と共にどうにかなる」は甘かった?

ライター:よいこ

Upload By よいこ

「集中力がないだけ」「成長すればできるようになる」……ASD(自閉スペクトラム症)の息子・あーが小学校に入学した当初、そう楽観的に考えていた私。しかし、学年が上がるにつれ、「発達に特性のある子どもの学び」に根本的に向き合うことを迫られました。

監修: 藤井明子

小児科専門医

小児神経専門医

てんかん専門医

どんぐり発達クリニック院長

東京女子医科大学大学院修了。東京女子医科大学病院、長崎県立子ども医療福祉センターで研鑽を積み、2019年よりさくらキッズくりにっく院長に就任。2024年より、どんぐり発達クリニック院長、育心会児童発達部門統括医師に就任。お子様の個性を大切にしながら、親御さんの子育ての悩みにも寄り添う診療を行っている。 3人の子どもを育児中である。

小児神経専門医

てんかん専門医

どんぐり発達クリニック院長

「成長と共にどうにかなる」は甘かった?小1で直面した学習の壁

就学前に検査を受け、小学校では自閉症・情緒障害特別支援学級(情緒級)に入級したASD(自閉スペクトラム症)の息子、あー。情緒級は、基本的には通常学級と同じ教科書を使用し、学習が進みます。小学1年生の時点では、正直、私にはお勉強に対してそこまで危機感がありませんでした。ひらがなもカタカナも一応読み書きはできるし、数字も数えられる。「集中力はないけれど、それは成長と共にどうにかなるだろう……」と、楽観的に考えていたのです。しかし学年が上がるにつれ、徐々に学年なりの学習についていけなくなるわが子を目の当たりにすることになります。それは単なる学力の遅れではなく、学力以前の、「学習への取り組み方」の課題でした。

1問解くごとにふらふら……宿題に集中できず親子で疲弊

まず、1年生の時点で集中が全く続かないことが気になってはいました。1問解いたらふらふらどこかに行ってしまう、ひらがな1文字書いたら上の空……一人で宿題をさせることなんて絶対にできませんでした。「次はこの問題だよ」「次はこのひらがなを書くよ」と指で指し示し、終わるまでじーっと見ていなければならないのは、つらいものがありました。

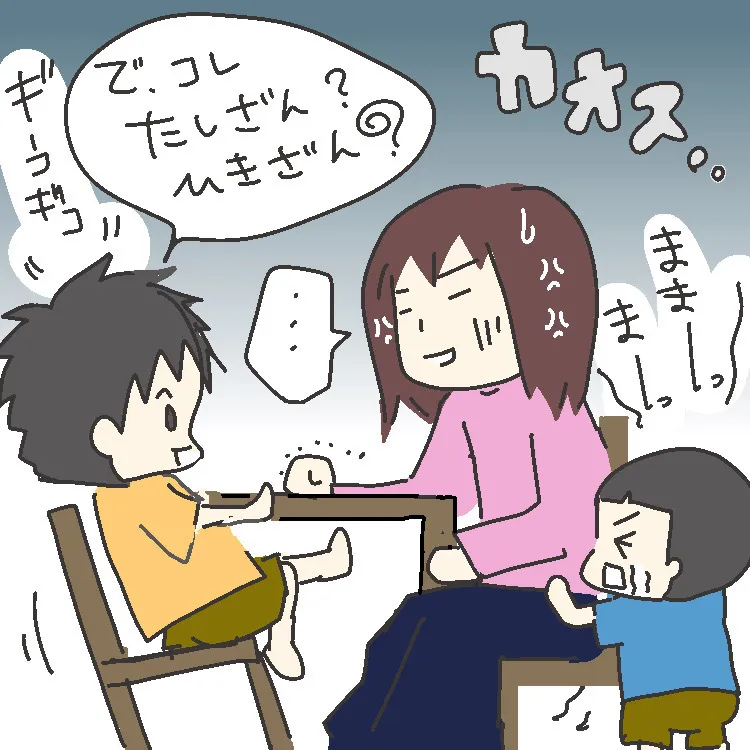

しかも、宿題をやっている時にテレビなんかつけたら意識は全部そっちに持って行かれてしまうため、テレビはつけられません。結果、下の子は我慢できずに騒ぎ出し、宿題が終わる頃には母子3人でぐったり。家庭内の平和を保つための疲労が蓄積していきました。

しかも、宿題をやっている時にテレビなんかつけたら意識は全部そっちに持って行かれてしまうため、テレビはつけられません。結果、下の子は我慢できずに騒ぎ出し、宿題が終わる頃には母子3人でぐったり。家庭内の平和を保つための疲労が蓄積していきました。

読めているのに理解できない!音読・算数の文章題で気づいた概念理解の難しさ

そして、文章の意図が汲みとれないことも大きな懸念点の一つでした。音読の宿題は毎日あり、文章を読み上げることはできるのですが、「あれ?もしかして息子は、読んでいるけど音のつながりとして処理されているだけで、物語の内容として腹落ちしていない……?」と気づいた瞬間は衝撃でした。そこからは、一文一文区切って、絵に描いたり、あーでも分かる言葉に言い換えたりと、とにかく四苦八苦です。

算数の文章題に至っては、全く解くことができませんでした。問題を読み上げた後に「で、これってたしざん?ひきざん?」と聞かれると、もうがっくり……!文字を読めるのに、なぜ理解できないのか……と、途方に暮れるしかありませんでした。

算数の文章題に至っては、全く解くことができませんでした。問題を読み上げた後に「で、これってたしざん?ひきざん?」と聞かれると、もうがっくり……!文字を読めるのに、なぜ理解できないのか……と、途方に暮れるしかありませんでした。

最終的には、問題を解くための工夫として「キーワード解法」を試してみました。「合わせて」「ぜんぶで」が出てきたら足し算、「のこりは?」「差は?」が出てきたら引き算、という教え方です。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています