発達障害の子の中学受験、4家族の体験に学ぶ「わが子に合う選択肢」と「自己肯定感」を育む学校選び【モンズースーさんインタビュー】

ライター:発達ナビ編集部

Upload By 発達ナビ編集部

『生きづらいと思ったら 親子で発達障害でした』の大ヒットが記憶に新しいコミックライター、モンズースーさんの新作『発達障害っ子の中学受験』(ともにKADOKAWA)が発売中です。本書は、ADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などの発達特性を持つ4人の子どもとその家族が、競争のためではなく、わが子の個性に合い安心して過ごせる「居場所」としての中学受験に挑む実録エッセイ。本作に込めた思いについて、発達ナビ編集部がインタビューしました。

「努力できるんだ」受験プロセスが育んだ大切な体験

大ヒットコミックエッセイ『生きづらいと思ったら 親子で発達障害でした』の著者・モンズースーさんの最新刊『発達障害っ子の中学受験』が発売中です。本書は、ADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などの発達特性を持つ4人の子どもとその家族が、私立中学受験に挑んだ実録エッセイ。発達特性と向き合いながら臨んだ進路選択や葛藤の日々を描いています。なぜ中学受験を決めたのか?塾や学校はどう選んだのか?偏差値やマニュアルでは測れない「わが家の正解」を見つけるまでの道のりや、受験がもたらしたものとは。「その子に合った方法を見つけてほしい」と話すモンズースーさんに、発達ナビ編集部がインタビューしました。

LITALICO発達ナビ牟田暁子編集長(以下――)書籍が発売され、モンズースーさんのブログやウェブの試し読みなどでも一部公開されていますが、読者の反響はいかがですか?

モンズースー:本の感想を拝見したら、お子さんと一緒に読んだ方がいらっしゃって。親御さん向けに書いたつもりでしたが、受験生本人が読んでくれることもあるんだなと気づき、驚きました。ご家族だけでなく、当事者であるご本人に読んでいただける作品になっていたら嬉しいです。

――ご取材された4家族のエピソードがとても濃密で、後半にかけ、私も一緒に伴走するような気持ちで拝見しておりました。モンズースーさんご自身も障害のあるお子さんを育てていらっしゃいますが、ご取材する中で、ご自身の経験と重なったり心を動かされたお話はありましたか?

モンズースー:「子どもが中学に通うのが不安」というのがみなさん共通していたのですが、その気持ちはとても理解できました。私自身、中学時代に学校が荒れていたこともあり、自分の子が特性を持ったまま中学に通うことに不安を感じていたんです。特にコトハちゃんのエピソードは、自分自身と重なるところもあって。彼女のように目に見えてストレスが現れることはなかったものの、当時は自分の気持ちをうまく言語化できませんでしたし、不安だったんだと気づきました。

ただ、今回お話を聞かせてくださった方々は、みなさん前向きに中学に通われていたんですよね。そういうところを見ると、「こういう道もあったんだな」と、少し救われるというかポジティブに捉えられた気がします。

――小学生から中学生へは、学習環境や人間関係など周囲の環境が劇的に変化する時期です。この移行期は特有の不安が伴うのでしょうね。

モンズースー:そうですね。中学校って独特の雰囲気があるじゃないですか。年齢的には大人でも子どもでもないけれど、そこそこできることは多くて、だけど自由はあまりないような。そういった窮屈さは定型発達の子どもにとってもしんどい部分だと思いますが、特性がある子はさらにしんどさを感じやすいのかもしれません。そういう時期をできれば楽しく過ごしたい、というのが中学受験を選ぶ理由の一つなのだろうなと取材を通して感じました。

モンズースー:本の感想を拝見したら、お子さんと一緒に読んだ方がいらっしゃって。親御さん向けに書いたつもりでしたが、受験生本人が読んでくれることもあるんだなと気づき、驚きました。ご家族だけでなく、当事者であるご本人に読んでいただける作品になっていたら嬉しいです。

――ご取材された4家族のエピソードがとても濃密で、後半にかけ、私も一緒に伴走するような気持ちで拝見しておりました。モンズースーさんご自身も障害のあるお子さんを育てていらっしゃいますが、ご取材する中で、ご自身の経験と重なったり心を動かされたお話はありましたか?

モンズースー:「子どもが中学に通うのが不安」というのがみなさん共通していたのですが、その気持ちはとても理解できました。私自身、中学時代に学校が荒れていたこともあり、自分の子が特性を持ったまま中学に通うことに不安を感じていたんです。特にコトハちゃんのエピソードは、自分自身と重なるところもあって。彼女のように目に見えてストレスが現れることはなかったものの、当時は自分の気持ちをうまく言語化できませんでしたし、不安だったんだと気づきました。

ただ、今回お話を聞かせてくださった方々は、みなさん前向きに中学に通われていたんですよね。そういうところを見ると、「こういう道もあったんだな」と、少し救われるというかポジティブに捉えられた気がします。

――小学生から中学生へは、学習環境や人間関係など周囲の環境が劇的に変化する時期です。この移行期は特有の不安が伴うのでしょうね。

モンズースー:そうですね。中学校って独特の雰囲気があるじゃないですか。年齢的には大人でも子どもでもないけれど、そこそこできることは多くて、だけど自由はあまりないような。そういった窮屈さは定型発達の子どもにとってもしんどい部分だと思いますが、特性がある子はさらにしんどさを感じやすいのかもしれません。そういう時期をできれば楽しく過ごしたい、というのが中学受験を選ぶ理由の一つなのだろうなと取材を通して感じました。

どうやって受け止める?子どものSOS

――ご家族それぞれの詳しいエピソードも伺えればと思います。ジンくんのご家庭が見出された「できないことを減らすより困らない環境を探す」という視点はすごく素敵だと感じました。お子さんのために環境を整えるという点で、特に重要視されたのは?

モンズースー:発達障害の特性で困るのは、1人でいるときより集団でいるときだと思うんです。なので、学校内でいろいろと困りごとが出ているなら、通う学校そのものを変えてしまうことも対処法ですし、学ぶ場所は一つじゃないと知ることが重要ですよね。学校生活だけじゃなく、入学後の環境も考えて整えるのが大切だと感じました。

――コトハちゃんのように、思春期特有の複雑な友人関係や内申点の問題など、可視化されにくい悩みを抱えるご家庭もあるかと思います。そういうご家族に対し、学校の先生や周囲の方々には、どういう眼差しを向けてほしいと思われますか?

モンズースー:子どものSOSに気づくのはなかなか難しいだろうなと思います。感じ方は一人ひとり違いますし、私自身も人が困らないことで困るときがあります。例え小さくても「困っている」と発信されていたなら、それを否定しないでもらえたらいいなと。小さいことだと、大人は「みんなあるけど大丈夫だよ!」みたいに済ませてしまうことが多い気がするんです。でも本人にとっては大丈夫じゃないから頑張って発信をしてくれている。そういうところは否定せず、一緒に考えてもらいたいですよね。

モンズースー:発達障害の特性で困るのは、1人でいるときより集団でいるときだと思うんです。なので、学校内でいろいろと困りごとが出ているなら、通う学校そのものを変えてしまうことも対処法ですし、学ぶ場所は一つじゃないと知ることが重要ですよね。学校生活だけじゃなく、入学後の環境も考えて整えるのが大切だと感じました。

――コトハちゃんのように、思春期特有の複雑な友人関係や内申点の問題など、可視化されにくい悩みを抱えるご家庭もあるかと思います。そういうご家族に対し、学校の先生や周囲の方々には、どういう眼差しを向けてほしいと思われますか?

モンズースー:子どものSOSに気づくのはなかなか難しいだろうなと思います。感じ方は一人ひとり違いますし、私自身も人が困らないことで困るときがあります。例え小さくても「困っている」と発信されていたなら、それを否定しないでもらえたらいいなと。小さいことだと、大人は「みんなあるけど大丈夫だよ!」みたいに済ませてしまうことが多い気がするんです。でも本人にとっては大丈夫じゃないから頑張って発信をしてくれている。そういうところは否定せず、一緒に考えてもらいたいですよね。

――モンズースーさんご自身は、お子さんとどうコミュニケーションをとり、理解しようと試みていますか。

モンズースー:うちの子の場合、長男がなんでも自分からしゃべるタイプなので私は聞き役に徹することが多いです(笑)。次男はそこまでしゃべらないですが、困りごとがあれば素直に「困った」と、私や先生にもすぐ言ってくれるので。発信してくれる分、積極的に理解をしようと探りを入れるようなことはしていません。

――思春期に入るとコミュニケーションを取るのが難しい場合もありますが、そうやってお話をしてくれるのは嬉しいですね。

モンズースー:そうなんですよね、私も変わるのかなと思っていました。特に長男は「外の顔」と「家の顔」があって。授業参観や三者面談など、先生の前ではスンとした今どきの学生っぽい雰囲気ですが、家の中では幼い頃のままで会話もよくしてくれる。外でしゃべらない分、家ではしゃべりたいのかもしれないので、そこはしっかり話を聞こうという姿勢でいます。

モンズースー:うちの子の場合、長男がなんでも自分からしゃべるタイプなので私は聞き役に徹することが多いです(笑)。次男はそこまでしゃべらないですが、困りごとがあれば素直に「困った」と、私や先生にもすぐ言ってくれるので。発信してくれる分、積極的に理解をしようと探りを入れるようなことはしていません。

――思春期に入るとコミュニケーションを取るのが難しい場合もありますが、そうやってお話をしてくれるのは嬉しいですね。

モンズースー:そうなんですよね、私も変わるのかなと思っていました。特に長男は「外の顔」と「家の顔」があって。授業参観や三者面談など、先生の前ではスンとした今どきの学生っぽい雰囲気ですが、家の中では幼い頃のままで会話もよくしてくれる。外でしゃべらない分、家ではしゃべりたいのかもしれないので、そこはしっかり話を聞こうという姿勢でいます。

家族で話し合う「わが家の正解」。学校選びは相性の見極めが肝

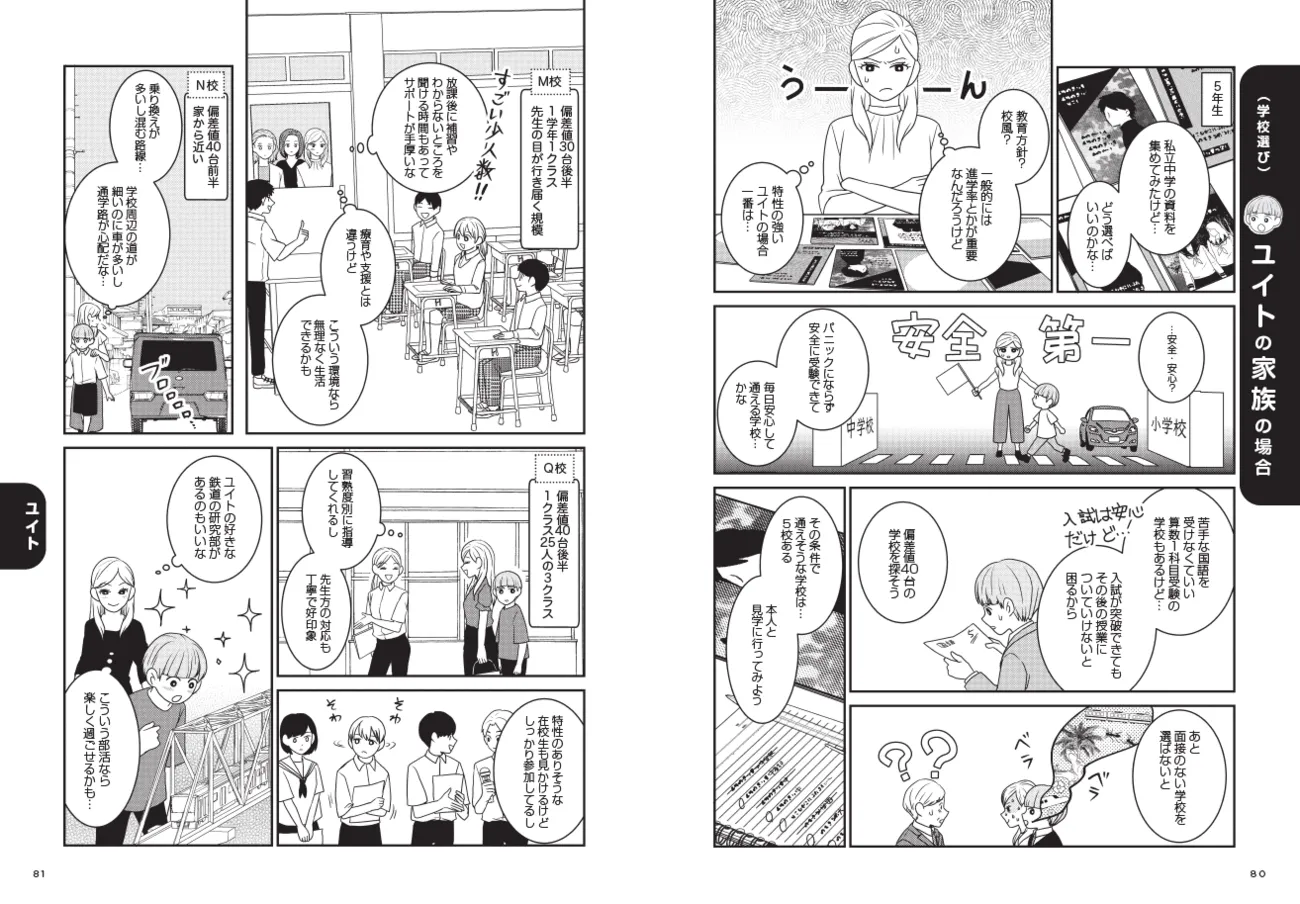

――算数と国語の偏差値の差が顕著だったユイトくん。苦手を無理に推し進めず得意分野の強みを生かした結果、本人の前向きな学習意欲につながっていたのも印象的でした。

モンズースー:得意を伸ばしているお子さんたちのエピソードはこの本の取材の際も多々感じる面があって、どのご家庭も意識されているように感じました。例えばハルキくんは動き回りが多く、幼稚園の頃も駆け回ってなかなか寝なかったりしたので、お母さんは苦労されたと思うんです。でも、体力があることは、通学距離や学習負荷への対応力として有利になるし、彼の長所だと気づけた。偏差値や教科に関係なく、集中して何かができるといったこだわりも強みになるという話を聞きます。

ただ、私やうちの子どものように突出した得意分野があまりないタイプも多いと思います。今回はたまたま得意を伸ばしたお子さんたちでしたが、得意なことばかりに注目するのではなく、お子さん自身をしっかりと見た上で「短所だと捉えていたことが長所になる」という視点を向けていくことが大切なのかなと感じました。

モンズースー:得意を伸ばしているお子さんたちのエピソードはこの本の取材の際も多々感じる面があって、どのご家庭も意識されているように感じました。例えばハルキくんは動き回りが多く、幼稚園の頃も駆け回ってなかなか寝なかったりしたので、お母さんは苦労されたと思うんです。でも、体力があることは、通学距離や学習負荷への対応力として有利になるし、彼の長所だと気づけた。偏差値や教科に関係なく、集中して何かができるといったこだわりも強みになるという話を聞きます。

ただ、私やうちの子どものように突出した得意分野があまりないタイプも多いと思います。今回はたまたま得意を伸ばしたお子さんたちでしたが、得意なことばかりに注目するのではなく、お子さん自身をしっかりと見た上で「短所だと捉えていたことが長所になる」という視点を向けていくことが大切なのかなと感じました。

――ハルキくんのご家庭では、お父さんが熱心に学習をサポートされる一方、薬物療法でご両親の意見が分かれる場面もありました。子育てにおける意見の相違について、ご取材を通してご家族間の対話の重要性を感じられた点があればお聞かせください。

モンズースー:お母さん主導のご家庭もある中、ハルキくんの家庭は教科書通りではないお父さんの考え方が、逆の方向で成功したのが面白いところでした。「発達障害にはこの教育方法です」といったマニュアル本的なものは数多く存在しますが、実際には子ども一人ひとりのやり方があるのだと思うんです。それを家族がちゃんと意見を出して話し合えるのが重要じゃないかなと。ハルキくんの家庭の場合は、お母さん目線で教科書通りになりがちだった部分に、お父さんの考え方がうまくはまったのだと思いました。

――ご家族でシェアできる環境が素敵ですよね。お父さんの熱心さをプレッシャーに感じず、お父さんオリジナルの教材を活用しながら学ぶハルキくんのバランスが絶妙でした。ご家庭ごとにやり方がある、と考えながら読んでほしいですね。学校見学では、「特性のあるお子さんは通われていますか?」と直接確認をするお話もありました。学校ごとにサポート体制は違うと思いますが、親御さんがお子さんに合う学校を見極める上で、大切にした方がよい視点はありますか。

モンズースー:みなさん「発達障害」のカテゴリーで探していたわけではなく、どちらかというと「うちの子に相性がいいところ」に重きを置いていた印象です。「発達障害のお子さんも通っています」とうたっている学校は少ないですし、診断名や手厚さで探すよりも、本人の特性や性格に合ったところで探しているのだなと思いました。

――例えば「この字の書き方は入試で減点されますか?」など、具体的な困りごとベースで学校の許容度を確認すると、ミスマッチが起きにくいかもしれませんね。校則が厳しくても、決まりがはっきりして曖昧さがない分、居心地がいいというお子さんもいますし。本当にその子に合うかどうかですよね。

モンズースー:そう思います。この本の制作時にも「中学受験の専門家が学校見学で困りごとについて具体的に質問した際、『うちはこう対応しますと明確に答えてくれる学校は受け皿がある。人によりますねと曖昧な場合は合わない可能性がある』とおっしゃっていた」と編集の方からお聞きしました。

モンズースー:お母さん主導のご家庭もある中、ハルキくんの家庭は教科書通りではないお父さんの考え方が、逆の方向で成功したのが面白いところでした。「発達障害にはこの教育方法です」といったマニュアル本的なものは数多く存在しますが、実際には子ども一人ひとりのやり方があるのだと思うんです。それを家族がちゃんと意見を出して話し合えるのが重要じゃないかなと。ハルキくんの家庭の場合は、お母さん目線で教科書通りになりがちだった部分に、お父さんの考え方がうまくはまったのだと思いました。

――ご家族でシェアできる環境が素敵ですよね。お父さんの熱心さをプレッシャーに感じず、お父さんオリジナルの教材を活用しながら学ぶハルキくんのバランスが絶妙でした。ご家庭ごとにやり方がある、と考えながら読んでほしいですね。学校見学では、「特性のあるお子さんは通われていますか?」と直接確認をするお話もありました。学校ごとにサポート体制は違うと思いますが、親御さんがお子さんに合う学校を見極める上で、大切にした方がよい視点はありますか。

モンズースー:みなさん「発達障害」のカテゴリーで探していたわけではなく、どちらかというと「うちの子に相性がいいところ」に重きを置いていた印象です。「発達障害のお子さんも通っています」とうたっている学校は少ないですし、診断名や手厚さで探すよりも、本人の特性や性格に合ったところで探しているのだなと思いました。

――例えば「この字の書き方は入試で減点されますか?」など、具体的な困りごとベースで学校の許容度を確認すると、ミスマッチが起きにくいかもしれませんね。校則が厳しくても、決まりがはっきりして曖昧さがない分、居心地がいいというお子さんもいますし。本当にその子に合うかどうかですよね。

モンズースー:そう思います。この本の制作時にも「中学受験の専門家が学校見学で困りごとについて具体的に質問した際、『うちはこう対応しますと明確に答えてくれる学校は受け皿がある。人によりますねと曖昧な場合は合わない可能性がある』とおっしゃっていた」と編集の方からお聞きしました。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています