【16歳・自閉症】息子の「見えない困難」。私は「うるさい親」?小1から続けた合理的配慮の交渉、実現したもの【読者体験談】

ライター:ユーザー体験談

Upload By ユーザー体験談

「クラスが騒がしくなると耳を塞いで泣き出す」「教科書の小さなルビが見えていない」。息子の困難に気づき、学校に合理的配慮をお願いするも、その道のりは平坦ではありませんでした。「耳栓は使わせません」「視力に問題はないですよね?」そんな先生の言葉に、何度も心が折れそうになり……。

【発達ナビではユーザーさんからの子育てエピソードを募集中!今回は、学校への「合理的配慮」についてのエピソードをご紹介します】

監修: 新美妙美

信州大学医学部子どものこころの発達医学教室 特任助教

2003年信州大学医学部卒業。小児科医師として、小児神経、発達分野を中心に県内の病院で勤務。2010年信州大学精神科・子どものこころ診療部で研修。以降は発達障害、心身症、不登校支援の診療を大学病院及び一般病院専門外来で行っている。グループSST、ペアレントトレーニング、視覚支援を学ぶ保護者向けグループ講座を主催し、特に発達障害・不登校の親支援に力を入れている。

多様な子育てを応援するアプリ「のびのびトイロ」の制作スタッフ。

「大丈夫」じゃないのに……小学1年生、耳を塞いで泣いた息子のSOS

この記事で分かること

- ASD(自閉スペクトラム症)の感覚過敏(視覚・聴覚)に対する具体的な配慮の例

- 学校へ「合理的配慮」をお願いする際の、具体的な交渉方法とプロセス

- 年度替わりや進学時に、支援の引き継ぎを確実にするためのポイント

- 困難な交渉を乗り越えるための、保護者としての心構えと工夫

お子さまのプロフィール

小学1年生の時、担任の先生から「クラスが騒がしくなると、耳を塞いで泣き出すことがあるんです」と告げられました。すぐに発達支援施設の小児科医の先生に相談すると、耳栓の使用を勧められました。しかし、学校の許可を得るための道は、想像以上に険しかったのです。

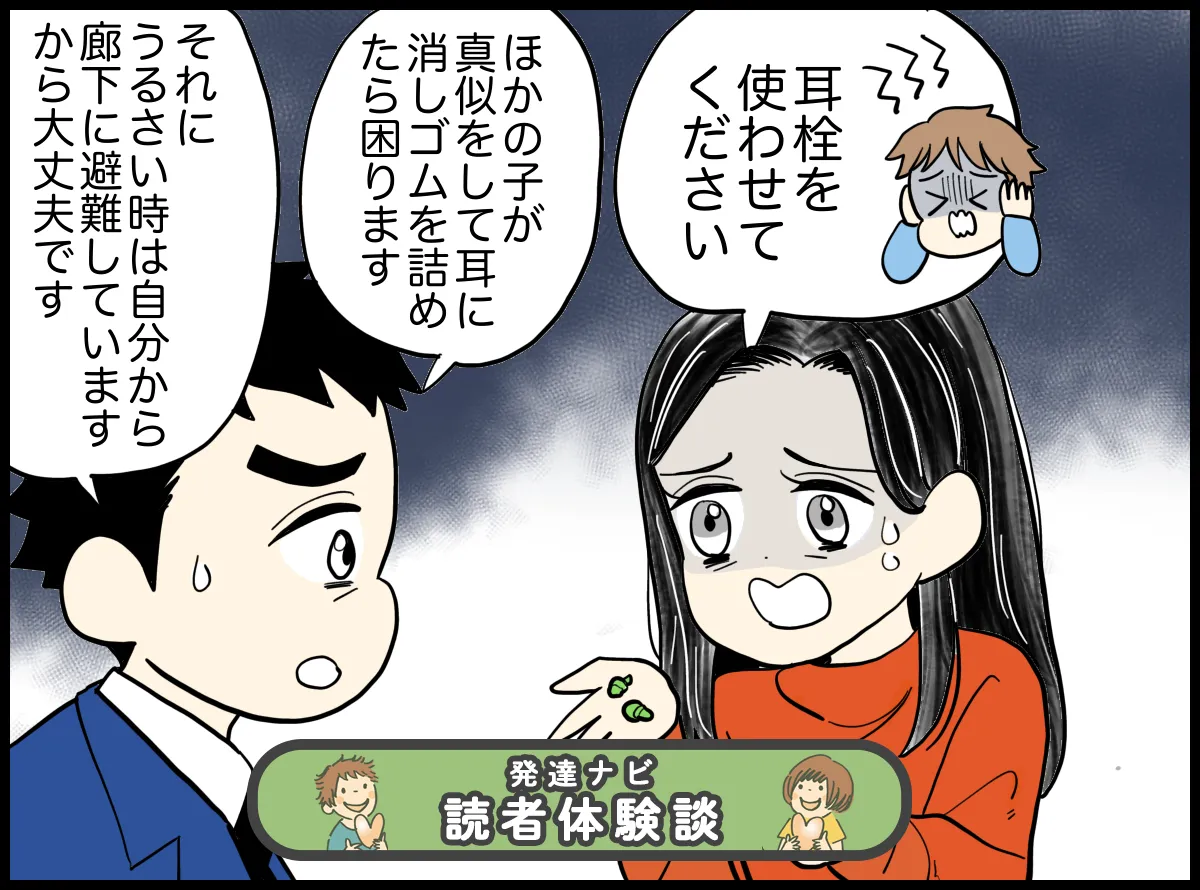

「ほかの子が真似をして耳に消しゴムを詰めたら困ります」「うるさい時は自分で廊下に避難していますから大丈夫です」と難色を示す担任の先生。(廊下に避難している時点で大丈夫ではないと思うのに……)心の中でそう思いながらも、「お守り代わりに持たせてほしい」「使う時は先生の許可を得ますから」と食いさがりました。

- お子さんの年齢:16歳

- 診断名:ASD(自閉スペクトラム症)

- 診断時期:10歳

- エピソード当時の年齢:7歳〜

小学1年生の時、担任の先生から「クラスが騒がしくなると、耳を塞いで泣き出すことがあるんです」と告げられました。すぐに発達支援施設の小児科医の先生に相談すると、耳栓の使用を勧められました。しかし、学校の許可を得るための道は、想像以上に険しかったのです。

「ほかの子が真似をして耳に消しゴムを詰めたら困ります」「うるさい時は自分で廊下に避難していますから大丈夫です」と難色を示す担任の先生。(廊下に避難している時点で大丈夫ではないと思うのに……)心の中でそう思いながらも、「お守り代わりに持たせてほしい」「使う時は先生の許可を得ますから」と食いさがりました。

なんとか持ち込みの許可だけは得ましたが、先生に会うたびに「まだ使わせていません」と言われ、実際に使えたのは音楽会の練習の時だけ。息子にはつらい思いをさせてしまいました。

教科書のルビが見えていなかった⁉中学で発覚した「見えない困難」

時が経ち、息子が中学1年生になった時のことです。なんと、息子が教科書のルビを全く認識せずに学習していたことが分かったのです。息子自身、そこに小さな文字が振ってあることさえ知らずに、ここまで過ごしてきたのでした。聴覚だけでなく、視覚にも困難を抱えていたこと、それに私自身も気づかずにいたことに青ざめました。

すぐスクールカウンセラーの先生に相談すると、教材の拡大を学校に働きかけてくださり、「拡大教科書」の存在を知り、利用を始めました。さらに中学2年生の終わりには、盲学校の先生が来校され、検査を通して「アーレンシンドローム(※)」の可能性を教えてくださいました。光を強く感じることで文字が消えたり、揺れて見えたりする症状とのことで、遮光レンズの眼鏡で改善が見込めると聞き、目の前の霧が晴れるようでした。専門家による客観的な視点と具体的な解決策は、その後の交渉の大きな支えとなりました。

※アーレンシンドローム:光の感受性が高く、文字が読みにくい、目が疲れやすいなどの症状が出る視覚の困難さ。色付きのレンズやシートを使うことで症状が緩和されることがある。

すぐスクールカウンセラーの先生に相談すると、教材の拡大を学校に働きかけてくださり、「拡大教科書」の存在を知り、利用を始めました。さらに中学2年生の終わりには、盲学校の先生が来校され、検査を通して「アーレンシンドローム(※)」の可能性を教えてくださいました。光を強く感じることで文字が消えたり、揺れて見えたりする症状とのことで、遮光レンズの眼鏡で改善が見込めると聞き、目の前の霧が晴れるようでした。専門家による客観的な視点と具体的な解決策は、その後の交渉の大きな支えとなりました。

※アーレンシンドローム:光の感受性が高く、文字が読みにくい、目が疲れやすいなどの症状が出る視覚の困難さ。色付きのレンズやシートを使うことで症状が緩和されることがある。

「またいちから」の交渉……「支援のリセット」と進学の壁

しかし、配慮をお願いする戦いは、一度きりでは終わりませんでした。中学3年生になり担任の先生が変わると、これまで合理的配慮として息子用に用意をしてくれていた拡大プリントが配布されなくなりました。年度が替わることによる「支援のリセット」でした。

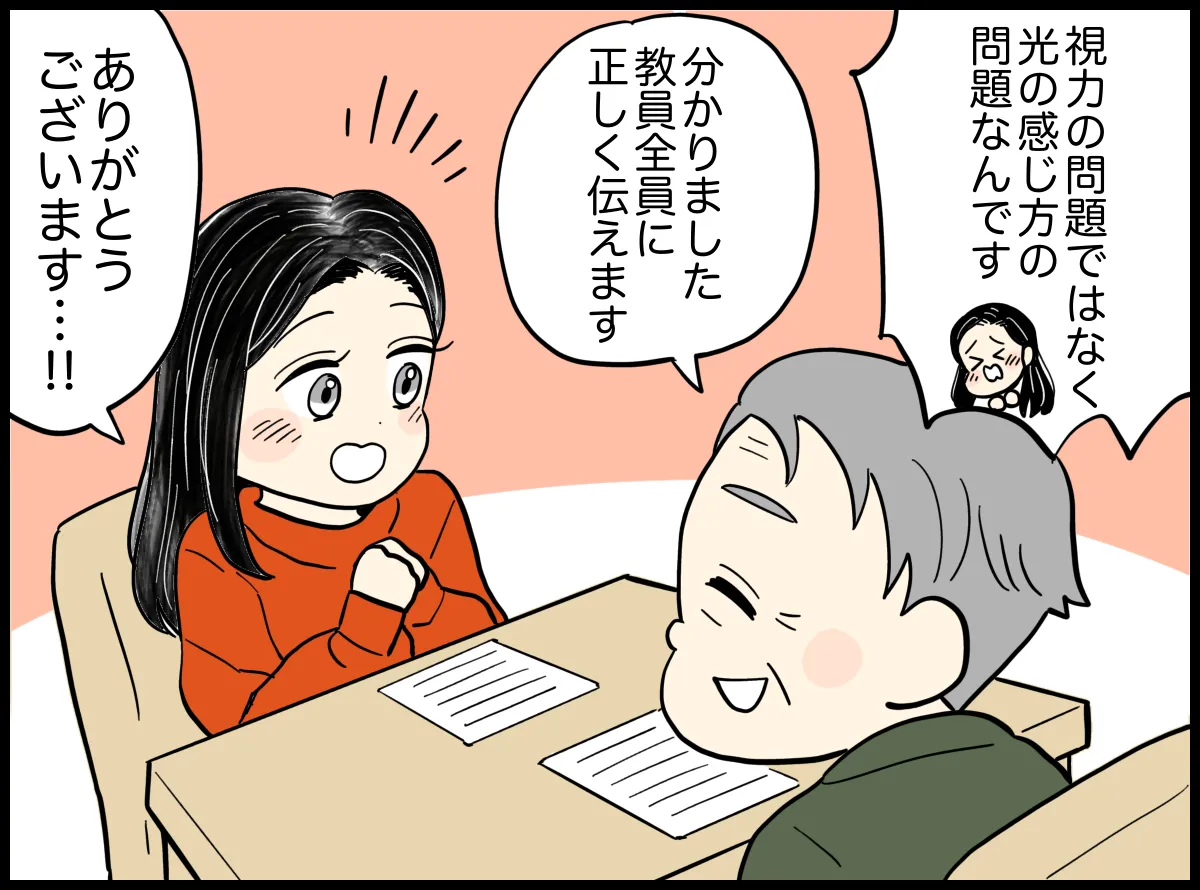

「視力に問題がないから」という理由で見過ごされそうになった息子の困難を、「これは視力の問題ではなく、光の感じ方の問題です」と、動画などを用いて改めて説明しました。幸い、教頭先生が理解を示し、「教員全員に正しく伝えます」と返答をくださり、ことなきを得ました。

「視力に問題がないから」という理由で見過ごされそうになった息子の困難を、「これは視力の問題ではなく、光の感じ方の問題です」と、動画などを用いて改めて説明しました。幸い、教頭先生が理解を示し、「教員全員に正しく伝えます」と返答をくださり、ことなきを得ました。

高校受験では、中学校の先生が親身に動いてくださいました。事前に一緒に高校を見学したり、問題を拡大してもらうこと、また大きな問題用紙の扱いが大変なので、机を二つ並べて受けさせてもらいました。

机を二つ並べてもらうことや、問題用紙のホッチキスの留め方まで、細かく調整を重ねました。

机を二つ並べてもらうことや、問題用紙のホッチキスの留め方まで、細かく調整を重ねました。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています