障害者手帳がなくても受けられるサービスを一挙にご紹介

ライター:発達障害のキホン

障害者手帳を持っていないから障害福祉サービスを受けられないと、あきらめてはいませんか?しかし法制度に基づき、支援の必要が認められれば手帳が無くても受けられるサービスが数多く存在します。一体どのようなサービスを受けることができるのか、見ていきましょう。

障害者手帳がないとサービスを受けられない?

障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳と精神障害者保健福祉手帳を含む、障害のある人が取得する手帳のことです。障害者手帳を取得することで、障害の種類や程度に応じて様々な福祉サービスを受けることができます。

ただ、障害のある人が全員持っているわけではなく、取得の基準に満たなかったり、取得に対する心理的ハードルなどが理由で、障害者手帳の取得申請をすることができない/しない人もいます。

ただ、障害のある人が全員持っているわけではなく、取得の基準に満たなかったり、取得に対する心理的ハードルなどが理由で、障害者手帳の取得申請をすることができない/しない人もいます。

障害者手帳とは?種類ごとの申請方法と受けられるサービスを一挙にご紹介

一方、障害者手帳がなくても、申請して必要性が認められれば受けられるサービスも存在します。しかし、そのサービス内容や利用条件を詳しく知らない方も少なくありません。

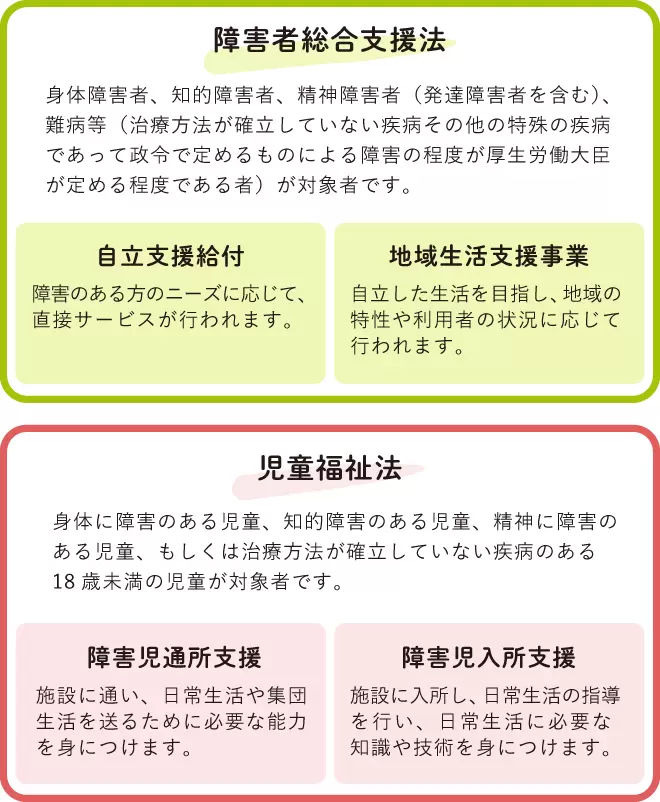

障害のある18歳未満の子どもへの支援は児童福祉法によって定められています。また身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)・難病等がある方への支援は障害者総合支援法(平成25年4月1日に障害者自立支援法から改正)に基づき、行われています。今回はその法的根拠の解説と共に、障害者手帳がなくても受けられる、障害のある子ども・大人向けのサービス内容をそれぞれご紹介します。

障害のある18歳未満の子どもへの支援は児童福祉法によって定められています。また身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者を含む)・難病等がある方への支援は障害者総合支援法(平成25年4月1日に障害者自立支援法から改正)に基づき、行われています。今回はその法的根拠の解説と共に、障害者手帳がなくても受けられる、障害のある子ども・大人向けのサービス内容をそれぞれご紹介します。

児童福祉法に基づく障害児への支援

児童福祉法とは、障害のある児童に対する支援に関する法律です。この法律において、障害児は障害のある18歳未満の子どもと定義されています。

この法律によると、サービス内容は障害児通所支援と障害児入所支援の2つにわけることができます。障害児通所支援は市町村、障害児入所支援は都道府県が実施主体となります。サービスの利用にあたり、手帳の有無は問われません。

この法律によると、サービス内容は障害児通所支援と障害児入所支援の2つにわけることができます。障害児通所支援は市町村、障害児入所支援は都道府県が実施主体となります。サービスの利用にあたり、手帳の有無は問われません。

障害児通所支援

障害児通所支援は障害のある子どもが施設に通ってサービスを受ける事業の総称です。未就学児を対象とした児童発達支援、就学児が授業後や休みの日に通う放課後等デイサービスのほか、医療型児童発達支援や保育所等訪問支援などがあります。

■ 児童発達支援・医療型児童発達支援

児童発達支援・医療型児童発達支援とは、障害児やその家族、事業主に向けて身近な地域で支援を行うサービスです。児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に大別されます。

・児童発達支援センター/医療型児童発達支援センター

通所支援や身近な地域の障害児支援の拠点として、障害児やその家族、事業主に向けた支援を行います。医療の提供の有無により、児童発達支援センターと医療型児童発達支援センターに分かれます。

・児童発達支援事業

通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う身近な療育の場です。

児童発達支援・医療型児童発達支援とは、障害児やその家族、事業主に向けて身近な地域で支援を行うサービスです。児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に大別されます。

・児童発達支援センター/医療型児童発達支援センター

通所支援や身近な地域の障害児支援の拠点として、障害児やその家族、事業主に向けた支援を行います。医療の提供の有無により、児童発達支援センターと医療型児童発達支援センターに分かれます。

・児童発達支援事業

通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う身近な療育の場です。

■放課後等デイサービス

学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害のある子ども向けのサービスです。放課後や夏休み等の長期休暇に訓練などを行うとともに、居場所を作ります。

■保育所等訪問支援

保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害のある子どもを訪問し、訪問支援員が集団生活の適応のための専門的な支援を行います。

学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害のある子ども向けのサービスです。放課後や夏休み等の長期休暇に訓練などを行うとともに、居場所を作ります。

■保育所等訪問支援

保育所、幼稚園、小学校などに在籍している障害のある子どもを訪問し、訪問支援員が集団生活の適応のための専門的な支援を行います。

発達が気になる子・障害のある子が支援を受けられる場所って?放課後等デイ・児童発達支援の利用方法を解説!

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の種類や支援内容、利用の流れを紹介

障害児入所支援

児童相談所、市町村保健センター、医師などにより療育の必要性が認められた障害のある児童を施設に入所させ、サービスを行います。福祉型障害児入所施設と医療型障害児入所施設の2種類があります。

障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。障害児に対する施設は、以前は障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう平成24年度より一元化が行われました。ただし、これまで同様に障害の特性に応じたサービス提供も認められています。

障害児支援サービスの利用方法

障害児通所・入所支援を利用するには、通所受給者証または入所受給者証を取得する必要があります。

通所受給者証はお住まいの市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などに申請を行い、サービス支給の決定後に事業者と契約することができます。入所受給者証は児童相談所との相談の上、各都道府県の児童相談所に申請し、交付の決定後に指定障害児入所施設などで当該指定入所支援を受けることができます。

自治体ごとに申請方法が異なりますので、お住まいの地域に確認しましょう。詳しくは次の関連記事をご覧ください。

通所受給者証はお住まいの市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などに申請を行い、サービス支給の決定後に事業者と契約することができます。入所受給者証は児童相談所との相談の上、各都道府県の児童相談所に申請し、交付の決定後に指定障害児入所施設などで当該指定入所支援を受けることができます。

自治体ごとに申請方法が異なりますので、お住まいの地域に確認しましょう。詳しくは次の関連記事をご覧ください。

受給者証とは?子どもが支援を受けるまでの流れ、体験談【専門家監修】

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています