障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の種類や支援内容、利用の流れを紹介

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

児童発達支援・放課後等デイサービスをはじめとする障害児通所支援。実際にサービスを受けるために必要な通所受給者証の申請などの手続きといった利用手順をまとめました。また、事業所は年々増え、行うサービス内容も多様化しています。数多くの事業所の中からどうやって施設を探すか、見学時のチェック項目など、施設選びのポイントもご紹介します!

監修: 中里哲也

帝京科学大学 准教授

社会福祉士、精神保健福祉士。大学卒業後、医療機関・有床クリニックにて医療ソーシャルワーカーとして約17年勤務。 現在は、帝京科学大学准教授(社会福祉学修士)として教壇に立ち、フリースクール運営も行っている。 日本医療ソーシャルワーカー協会元理事であり、各都道府県医療ソーシャルワーカー協会などで研修講師を務める。認定社会福祉士制度登録スーパーバイザーとして、個別スーパービジョンやグループスーパービジョンを実施。援助者の育成に尽力。

障害児通所支援とは?

障害児通所支援とは、障害のある子どもにさまざまな支援を提供する児童福祉法に基づく制度です。この制度でいう「通所」とは、子どもが直接事業所(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)に通って支援を受けることを意味します。

障害児通所支援には目的や対象によって、児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援という4つの種類があります。

児童福祉法における障害児通所支援の定義は以下のようになっています。

障害児通所支援には目的や対象によって、児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援という4つの種類があります。

児童福祉法における障害児通所支援の定義は以下のようになっています。

児童福祉法

第六条の二の二 この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。

引用:児童福祉法|電子政府の窓口 e-Gov

2012年の児童福祉法改正によりスタートした制度で、障害のある子どもが居住する地域で支援を受けやすくするために設けられました。それまで障害種別だった施設が一元化され、未就学児と就学児の年齢で分けられるようになりました。障害ごとの特性に応じた専門的な支援に特化した施設もあります。

障害児通所支援4つの種類

障害児通所支援は、その機能や対象によって4つの種類があります。ここでは、簡単に種類ごとの名称や特徴を紹介します。

■児童発達支援・・・障害のある未就学の子どもが対象で、生活能力や対人スキル向上などの支援を提供する。

■医療型児童発達支援・・・上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある子どもが対象で、児童発達支援に加えて医療的なケアを提供する。

■放課後等デイサービス・・・小学生から高校生までの子どもが対象で、授業の終了後や学校が休みの日に生活能力や対人スキル向上などの支援を提供する。原則18歳までが対象だが、場合によっては20歳まで利用可能。

■保育所等訪問支援・・・障害のある子どもが通う保育園・幼稚園を訪問し、園での集団生活への適応するための支援を提供する。

今回の記事ではこのうち、児童発達支援・放課後等デイサービスの支援内容や利用する場合の方法・手順をご紹介します。

■医療型児童発達支援・・・上肢、下肢又は体幹の機能の障害(肢体不自由)のある子どもが対象で、児童発達支援に加えて医療的なケアを提供する。

■放課後等デイサービス・・・小学生から高校生までの子どもが対象で、授業の終了後や学校が休みの日に生活能力や対人スキル向上などの支援を提供する。原則18歳までが対象だが、場合によっては20歳まで利用可能。

■保育所等訪問支援・・・障害のある子どもが通う保育園・幼稚園を訪問し、園での集団生活への適応するための支援を提供する。

今回の記事ではこのうち、児童発達支援・放課後等デイサービスの支援内容や利用する場合の方法・手順をご紹介します。

障害児通所支援を利用するために必要な「障害児通所受給者証」とは

児童発達支援・放課後等デイサービスは障害児通所給付費という制度の対象となるため、利用するには「通所受給者証」を取得する必要があります。

通所受給者証とは児童福祉法に定める支援を受ける際の証明書のことで、療育手帳などの障害者手帳とは別の制度で、取得するためには市区町村に申請を行います。

通所受給者証には子どもの氏名や利用できるサービスの内容と量などが記載されているものです。サービスの量については、子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が通所受給者証に記載されます。

通所受給者証とは児童福祉法に定める支援を受ける際の証明書のことで、療育手帳などの障害者手帳とは別の制度で、取得するためには市区町村に申請を行います。

通所受給者証には子どもの氏名や利用できるサービスの内容と量などが記載されているものです。サービスの量については、子どもや保護者の状況や環境、利用意向などをふまえて受給者証の申請時に審査が行われ、ひと月に使える日数の上限が通所受給者証に記載されます。

主な支援内容

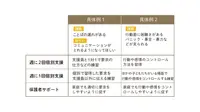

ここでは児童発達支援と放課後等デイサービスの支援内容の例を紹介します。

■児童発達支援・・・支援は子どもの状態によって異なり、例えば言葉の遅れがある子どもには発話を促す支援、友達とのコミュニケーションが気になる子どもにはソーシャルスキルを身につける支援、運動が苦手な子どもには体の動かし方を教える支援などがあります。

■放課後等デイサービス・・・放課後等デイサービスでも支援は子ども一人ひとりによって異なり、学習で遅れがある子どもにはその子に合った学習方法を探す支援や、学校での集団生活に対応するためのソーシャルを身に着ける支援などがあります。また、放課後の居場所として遊んだりリラックスする場として通所する場合もあります。

※これらの支援を「療育」とよぶことがあります。療育には、現在明確な定義は示されておらず、医療行為を含まない場合もあります。広い意味で、療育とは障害のある子どもの発達を促し、自立して生活できるように援助する取り組みと考えられています。

■放課後等デイサービス・・・放課後等デイサービスでも支援は子ども一人ひとりによって異なり、学習で遅れがある子どもにはその子に合った学習方法を探す支援や、学校での集団生活に対応するためのソーシャルを身に着ける支援などがあります。また、放課後の居場所として遊んだりリラックスする場として通所する場合もあります。

※これらの支援を「療育」とよぶことがあります。療育には、現在明確な定義は示されておらず、医療行為を含まない場合もあります。広い意味で、療育とは障害のある子どもの発達を促し、自立して生活できるように援助する取り組みと考えられています。

発達障害のある子どもへの療育の内容と効果、療育を受けられる施設を解説【専門家監修】

施設の探し方は?

児童発達支援や放課後等デイサービスは、それぞれ特色のある支援やサービスを行うところも多くなっています。

その中から利用したい施設をどのように探せばよいのでしょうか?

その中から利用したい施設をどのように探せばよいのでしょうか?

福祉窓口からの紹介

市区町村の福祉窓口・子育て支援窓口で地域にある事業者リストなどの情報を提供してくれることもあります。地域にどのような事業所があるか問い合わせてみてもよいでしょう。

検索サイトで探す

LITALICO発達ナビでは、障害児通所支援施設の詳しい情報を掲載しています。

施設の利用を検討の方は、以下のリンクからお近くの施設を検索してみてください。

施設の利用を検討の方は、以下のリンクからお近くの施設を検索してみてください。

ホームページを探す

ホームページなどで情報を発信している施設が多くあります。お住まいの地域名と「児童発達支援」「放課後等デイサービス」などのキーワードで検索してみましょう。住んでいる市区町村以外でも通うことができるので、地域名は近隣を含め広く検索するとよいでしょう。SNSなどで情報を発信している場合もあり、雰囲気や具体的なサービス内容を知るのに役立つこともあります。

発達が気になる子・障害のある子が支援を受けられる場所って?放課後等デイ・児童発達支援の利用方法を解説!

児童発達支援とは?サービスや費用、手続きの流れなど【専門家監修】

放課後等デイサービス(放デイ)とは?利用方法、費用など【専門家監修】

施設選びのポイントは?

いろいろなタイプがあり、施設ごとに特色もあります。まずは利用のイメージを考えてみましょう。どんな施設が子どもに合いそうか、子どもの特性や困りごとにはどのような支援が必要か、検討しましょう。また、無理なく通えるかどうか、場所などの通いやすさも重要なポイントです。いくつか候補を見つけたら、実際に見学に行ってみましょう。体験入所をして決める人も多いようです。

以下に施設を選ぶ際のポイントとして、以下の4つを紹介します。

・子どもの年齢

・施設の種類

・支援内容

・そのほかのチェックしておきたいポイント

これらのポイントを押さえて子どもに合った支援を探していきましょう。

以下に施設を選ぶ際のポイントとして、以下の4つを紹介します。

・子どもの年齢

・施設の種類

・支援内容

・そのほかのチェックしておきたいポイント

これらのポイントを押さえて子どもに合った支援を探していきましょう。

子どもの年齢

児童発達支援・放課後等デイサービスはそれぞれ対象となる年齢があります。未就学児は児童発達支援、学校に通う6歳~18歳の就学児の場合、放課後等デイサービスが対象となります。

施設の種類

施設の種類もさまざまです。まず、子どもだけがサービスを受ける親子分離型と、保護者と一緒にで通所して療育を受ける親子通所型があります。

親子分離型・・・保護者から離れる経験は子どもの自立心を養うことにもつながります。通所中、保護者が育児から離れられるので、一時的な休息がとれるという保護者にとってのメリットもあります。

親子通所型・・・一緒に支援を受けることで、保護者が子どもとの関わり方を学ぶこともできます。まだ集団で過ごすことに慣れていない低年齢の子どもは、保護者と一緒のほうが落ち着いて支援を受けることができる場合があります。

また、子どもの療育的な支援をメインで行う施設と、主に子どもが安心して過ごしたり、生活面での自立を援助したりすることに重点を置いている施設があります。

親子通所型・・・一緒に支援を受けることで、保護者が子どもとの関わり方を学ぶこともできます。まだ集団で過ごすことに慣れていない低年齢の子どもは、保護者と一緒のほうが落ち着いて支援を受けることができる場合があります。

また、子どもの療育的な支援をメインで行う施設と、主に子どもが安心して過ごしたり、生活面での自立を援助したりすることに重点を置いている施設があります。

■児童発達支援

・通園型:保育園・幼稚園のように朝通園して夕方まで預かりながら支援します。保育園や幼稚園に通っていない子どもの場合は、日中の居場所になり、生活面の自立支援を行ってくれる場合も多くあります。一方、保育園や幼稚園に行っている場合は、スケジュール面で通いにくい場合もあるでしょう。

・教室型:授業・レッスンのような形態で支援を中心に行います。専門性の高いプログラムを行う事業所もあります。1回の時間が通園型より短いことが多いので、保護者・子どものスケジュールに合わせて通いやすいといえます。保育園・幼稚園と併用して通う人も多くいます。

■放課後等デイサービス

・学習型:学習面での支援を中心に行っている施設もあります。

・預かり型:学童保育のように、放課後の子どもに安心して楽しく過ごせる居場所を提供します。

・通園型:保育園・幼稚園のように朝通園して夕方まで預かりながら支援します。保育園や幼稚園に通っていない子どもの場合は、日中の居場所になり、生活面の自立支援を行ってくれる場合も多くあります。一方、保育園や幼稚園に行っている場合は、スケジュール面で通いにくい場合もあるでしょう。

・教室型:授業・レッスンのような形態で支援を中心に行います。専門性の高いプログラムを行う事業所もあります。1回の時間が通園型より短いことが多いので、保護者・子どものスケジュールに合わせて通いやすいといえます。保育園・幼稚園と併用して通う人も多くいます。

■放課後等デイサービス

・学習型:学習面での支援を中心に行っている施設もあります。

・預かり型:学童保育のように、放課後の子どもに安心して楽しく過ごせる居場所を提供します。

支援内容

■障害に合わせた支援が受けられるか・・・障害の種類や特性に特化した施設もあります。その場合、より専門的な支援を受けられることもあります。例えば、聴覚障害のある子ども向けに手話や聴覚訓練のできるスタッフがいる施設や視覚障害者向けの設備のある施設などがあります。

■支援方針・・・子どもに合った支援が受けられるか、機能訓練の内容のほか、子どもへの発達支援以外に行事やイベントなどの開催があるのかどうかも確認しましょう。支援方針が合うかどうかも大切です。複数の事業所の利用を検討している場合、他事業所との併用をどのように考えているかもポイントです。

■支援方針・・・子どもに合った支援が受けられるか、機能訓練の内容のほか、子どもへの発達支援以外に行事やイベントなどの開催があるのかどうかも確認しましょう。支援方針が合うかどうかも大切です。複数の事業所の利用を検討している場合、他事業所との併用をどのように考えているかもポイントです。

そのほかのチェックしておきたいポイント

□通いやすい場所にあるか・・・施設の通いやすさを考慮します。特に未就学の子どもの場合、体力なども考慮して自宅から無理なく通える距離の施設のほうがよい場合もあります。送迎の有無や通所の方法も検討しましょう。

□曜日・時間・・・子どもと家族のスケジュールを考え、無理なく通えるかどうか考えます。土・日曜や長期休み中の対応なども確認しましょう。

□欠席時の対応・・・欠席した場合に振替え利用が可能かどうか、利用日時の変更などにどのように対応しているかもチェックします。

□費用・・・給食費やおやつ代、教材などの実費負担分についても確認します。行事やイベントにも別途費用がかかることがあるので確認しておくとよいでしょう。

□雰囲気・・・子どもに合っているか検討しましょう。子どもが安心して楽しく過ごせることが大切です。WebサイトやSNSなどから雰囲気をつかんだり、実際に見学に行ったりすることでチェックします。実際に通っている利用者の声も参考になるでしょう。

□運営者・スタッフ・・・子どもを一緒にサポートするパートナーとなります。相談をしやすく、信頼して子どもを預けられるかどうかが重要です。

施設によっては体験を実施している場合もあります。いきなり利用施設を決めるのは不安な場合も、一度体験してみるのもよいでしょう。利用のイメージがわきやすくなります。

□曜日・時間・・・子どもと家族のスケジュールを考え、無理なく通えるかどうか考えます。土・日曜や長期休み中の対応なども確認しましょう。

□欠席時の対応・・・欠席した場合に振替え利用が可能かどうか、利用日時の変更などにどのように対応しているかもチェックします。

□費用・・・給食費やおやつ代、教材などの実費負担分についても確認します。行事やイベントにも別途費用がかかることがあるので確認しておくとよいでしょう。

□雰囲気・・・子どもに合っているか検討しましょう。子どもが安心して楽しく過ごせることが大切です。WebサイトやSNSなどから雰囲気をつかんだり、実際に見学に行ったりすることでチェックします。実際に通っている利用者の声も参考になるでしょう。

□運営者・スタッフ・・・子どもを一緒にサポートするパートナーとなります。相談をしやすく、信頼して子どもを預けられるかどうかが重要です。

施設によっては体験を実施している場合もあります。いきなり利用施設を決めるのは不安な場合も、一度体験してみるのもよいでしょう。利用のイメージがわきやすくなります。

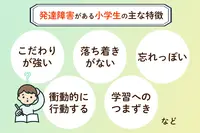

発達障害がある小学生の特徴は?発達障害のチェックポイントやグレーゾーンについても【専門家監修】

療育の先生と子どもの相性、すぐに決めつけていませんか?

「家ならできるのに!」家庭と同じやり方をしない先生の意図とは?

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています