児童発達支援とは?サービスや費用、手続きの流れなど【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

児童発達支援とは、障害のある未就学の子どものための通所支援の一つです。家庭から住んでいる地域の児童発達支援センター・児童発達事業所に通いながら療育や生活の自立のための支援を受けることができます。「受給者証」を取得することで1割の自己負担で利用できるサービスです。このコラムでは、サービスや費用、受給者証の取り方や利用方法などを解説します。

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

児童発達支援とは

児童発達支援とは、障害児通所支援の一つで、小学校就学前の6歳までの障害のある子どもが主に通い、支援を受けるための制度です。日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや学びの場を提供するなど障害児への支援を目的にしています。

2012年の児童福祉法改正で以下のように定められ、障害のある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくなりました。それまで障害種別だった施設が一元化されましたが、障害ごとの特性に応じた専門的な支援に特化した事業所もあります。

2012年の児童福祉法改正で以下のように定められ、障害のある子どもが住んでいる地域で療育や支援を受けやすくなりました。それまで障害種別だった施設が一元化されましたが、障害ごとの特性に応じた専門的な支援に特化した事業所もあります。

児童福祉法

第六条の二の二

この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。

○2 この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

引用:児童福祉法|電子政府の窓口 e-Gov

児童発達支援とは障害がある子どもが対象の通所支援

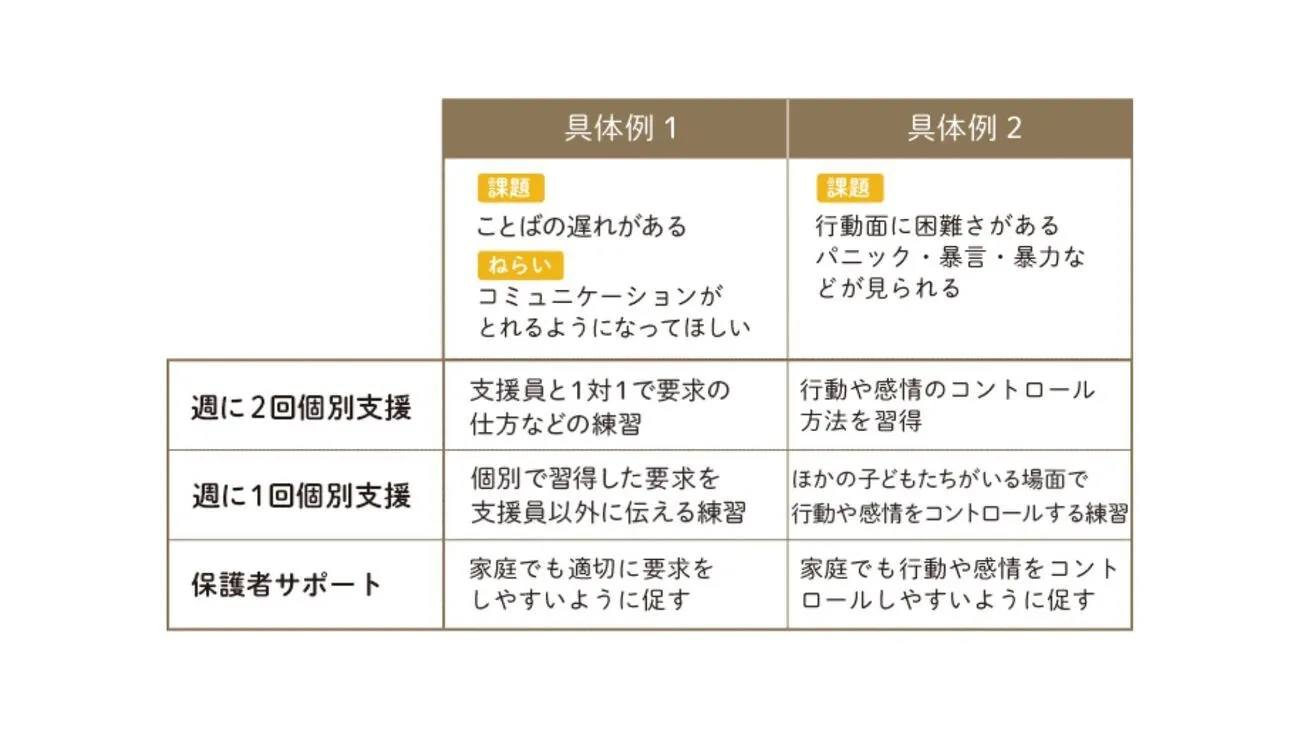

児童発達支援は、毎日通う場合と週に数回通う場合があります。週に何回か通うかについてはお子さんの発達的なニーズによって変わってきます。1対1で行う個別支援のほか、集団支援があり、集団支援は年齢別や課題別のグループで行われているところが多くあります。

児童発達支援を行う事業所では、障害のある子どもの発達をサポートするために、次の5つの領域における支援を行っています。

・心身の健康や生活に関する領域

・運動や感覚に関する領域

・認知と行動に関する領域

・言語・コミュニケーションの獲得に関する領域

・人との関わりに関する領域

この5つの領域において、子ども一人ひとりに応じて必要な取り組みは何かを考え、将来日常生活や社会生活を円滑に送ることができるように支援していきます。

たとえば、食器を使って食事をとる・トイレで排泄するなどの日常動作、ほかの子どもとの遊びを通したコミュニケーション、話す・聞くといった言葉のやりとりなど、多岐に渡ります。子どもの発達や成長に応じて、内容も変化させていきます。

児童発達支援を行う事業所では、障害のある子どもの発達をサポートするために、次の5つの領域における支援を行っています。

・心身の健康や生活に関する領域

・運動や感覚に関する領域

・認知と行動に関する領域

・言語・コミュニケーションの獲得に関する領域

・人との関わりに関する領域

この5つの領域において、子ども一人ひとりに応じて必要な取り組みは何かを考え、将来日常生活や社会生活を円滑に送ることができるように支援していきます。

たとえば、食器を使って食事をとる・トイレで排泄するなどの日常動作、ほかの子どもとの遊びを通したコミュニケーション、話す・聞くといった言葉のやりとりなど、多岐に渡ります。子どもの発達や成長に応じて、内容も変化させていきます。

児童発達支援と放課後等デイサービスの違いは?

児童発達支援と放課後等デイサービスは、どちらも障害のある子どものための通所型の支援です。児童発達支援が小学校入学前の未就学児を対象としているのに対し、放課後等デイサービスは6歳から18歳までの就学児が対象で、必要と認められた場合は20歳まで利用することができます。

放課後等デイサービスは、就学児が対象であるため、放課後や土曜日、夏休み等の長期休暇中等に通うのが一般的ですが、児童発達支援は、平日の日中にも利用が可能です。

事業所によっては、児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を運営しているところもあります。

放課後等デイサービスは、就学児が対象であるため、放課後や土曜日、夏休み等の長期休暇中等に通うのが一般的ですが、児童発達支援は、平日の日中にも利用が可能です。

事業所によっては、児童発達支援と放課後等デイサービスの両方を運営しているところもあります。

児童発達支援を利用するには受給者証が必要

受給者証とは、法律に定められた福祉サービスや医療を受けるために必要なもので、さまざまな種類があります。そのなかで、児童発達支援や放課後等デイサービスを受けるために必要な受給者証は、「障害児通所受給者証」です。

この受給者証は、各自治体によって発行されます。発行には、医師の診断書や意見書など支援が必要であることを証明する書類等が必要となりますが、自治体によって必要な書類の種類は異なります。お住まいの自治体の福祉窓口に問い合わせましょう。

この受給者証は、各自治体によって発行されます。発行には、医師の診断書や意見書など支援が必要であることを証明する書類等が必要となりますが、自治体によって必要な書類の種類は異なります。お住まいの自治体の福祉窓口に問い合わせましょう。

障害福祉サービスとは?介護保険との違いは?支援の対象者、申請の手続き、審査基準、利用費を解説!

児童発達支援の対象は?障害者手帳がなくても通える?児童発達支援を利用した人の経験談も

児童発達支援という制度により行われる個別支援や集団支援を受けることができるのは、どのような子どもたちなのでしょうか。ここでは、児童発達支援の対象について、詳しく説明します。

児童発達支援は未就学児が対象

療育の観点から支援が必要であると認められた、未就学の障害のある子どもが対象です。

厚生労働省では以下のように定めています。

厚生労働省では以下のように定めています。

児童発達支援センター等は、主に未就学の障害のある子ども又はその可能性のある子どもに対し、個々の障害の状態及び発達の過程・特性等に応 じた発達上の課題を達成させていくための本人への発達支援を行うほか、 子どもの発達の基盤となる家族への支援に努めなければならない。また、 地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、保育所、 認定こども園、幼稚園、小学校、特別支援学校(主に幼稚部及び小学部) 等(以下「保育所等」という。)と連携を図りながら支援を行うとともに、 専門的な知識・経験に基づき、保育所等の後方支援に努めなければならない。

引用:児童発達支援ガイドライン|厚生労働省

具体的には乳幼児健診などで療育的支援の必要があると認められた場合や、保育園や幼稚園に通っているが併せて障害の特性に合った専門的な支援・訓練が必要と認められた場合などがあります。

障害者手帳は必ずしも必要ではない

児童発達支援は、療育手帳や身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても、利用することができます。地域によって異なりますが、障害の確定診断はなくても、医師が支援の必要性と認めたことを示す意見書などを自治体に申請し、その内容や面談などで状況を確認したうえで必要性を認められた場合は、受給者証が発行されます。この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、1割負担(※)でサービスを受けることができます。

※世帯の収入状況による上限額の設定があります

※世帯の収入状況による上限額の設定があります

障害者総合支援法 事業者ハンドブック 指定基準編〔2015年版〕 (人員・設備・運営基準とその解釈)

中央法規出版

Amazonで詳しく見る

児童発達支援を利用した人の経験談

児童発達支援のサービスを実際に受けた保護者の方の声をいくつかご紹介します。

◆3歳10ヶ月、ADHD(注意欠如多動症)とASD(自閉スペクトラム症)疑いのあるお子さんのエピソード

◆3歳10ヶ月、ADHD(注意欠如多動症)とASD(自閉スペクトラム症)疑いのあるお子さんのエピソード

療育ですので楽しい事もあれば息子の苦手な事も課題としてありました。

出来ずに泣きじゃくってしまったりその場から逃げようとしますが、「嫌だったら座ってみてようね」「嫌だったね」などと息子の気持ちを代弁して共感してくれました。

療育に通い出した時は3歳8ヶ月でしたが情緒面は一歳半程しかありませんでした。

でも一年通って一歳半が3歳迄伸びました。

長くなりましたが療育は早めに受させてあげた方が私はいいなと思っています。

(引用、一部改変)

療育によって、子どもに成長が見られることが、親にとっては何よりうれしいことではないでしょうか?成功体験を積むことで、「できる」「挑戦したい!」という自己肯定感がはぐくまれたという嬉しい感想もありますね。

◆3歳、療育(児童発達支援)に通い始めたばかりのお子さんのエピソード

療育に通い始めて三ヶ月、優しい先生たちに囲まれて通うのを楽しんでいるのは一目瞭然。無理はさせず、興味のあることから集団生活に慣れさせて、些細なことでも褒めてもらえる環境。

支援によって、子どもに成長が見られだけでなく、安心して過ごせる場所ができると保護者も心強いでしょう。

◆子どもが児童発達に通う保護者のエピソード

◆子どもが児童発達に通う保護者のエピソード

育児に疲れているときは息抜きの時間が欲しいものですが、そんな様子を察してくださり、指導員の方が「お買い物にでも行ってきたら」と声をかけてくれたことがありました。その一言に、救われた気持ちになりました。サロンには同じ指導を受けている教室のお母さまがいることがあります。共通の話題で盛り上がったりして、今では授業中に近くのカフェにお茶をしにいく仲になりました。子どもだけでなく、母親にとっても大切な場所になっています。

子どもが支援を受けている間は、保護者自身の心身の安定のためにも大切な休息時間になることもあります。また同じ事業所に通う保護者同士のつながりが生まれ、子育ての仲間ができることもあるようです。

お友達と遊んでいる時間は、貴重で大切です。

大人は、どうしても『療育』という言葉に惑わされてしまいますが、友達と過ごすこと、そして、それは楽しいだけじゃなくて、時には傷ついたり、喧嘩をしたり、問題を起こしたり(親が頭を下げたり)しながら、子どもって、すごーく成長するようです。友達と過ごしている時間の方が、どんな素晴らしい療育よりも、子ども自身が成長する場合があります。

一方で保育園や幼稚園などに通っている場合、児童発達支援に通うこと以上に、園で友達と遊ぶ体験が大切だと考える保護者もいるようです。

田舎に住んでいる場合の療育についてです。

如何せん、こちらには療育施設がありません。

近いところでも片道車で1時間半くらいかかってしまいます。

フルタイムで仕事をしてるため、正直通うのは難しい状態です。

こちらの経験談のように保護者の送迎が原則の事業所もあれば、バスなどの送迎がある事業所もあります。

このように児童発達支援は事業所によってさまざまなタイプがありますが、地域によっては選択肢が少ない場合や、希望通りの入所が難しいこともあるようです。

地域によって、また事業所によっても事情は異なりますし、子どもや家族によっても感想はさまざまのようです。事業所を決める場合は、いくつかの事業所を見学することをおすすめします。

このように児童発達支援は事業所によってさまざまなタイプがありますが、地域によっては選択肢が少ない場合や、希望通りの入所が難しいこともあるようです。

地域によって、また事業所によっても事情は異なりますし、子どもや家族によっても感想はさまざまのようです。事業所を決める場合は、いくつかの事業所を見学することをおすすめします。

発達障害がある小学生の特徴は?発達障害のチェックポイントやグレーゾーンについても【専門家監修】

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています