障害福祉サービスとは?介護保険との違いは?支援の対象者、申請の手続き、審査基準、利用費を解説!

ライター:発達障害のキホン

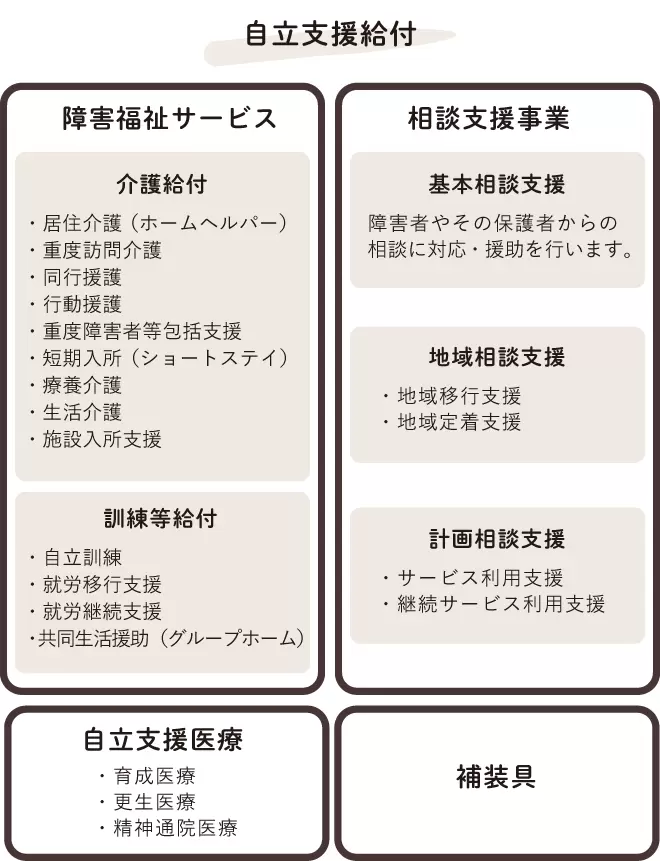

障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づいて障害者や難病患者を対象に行われる支援の総称です。支援の種類は日常生活の介護支援を行う「介護給付」と自立生活や就労を目指す人を支援する「訓練等給付」の2つに大別されます。本記事では、具体的なサービス内容や、申請の手続き、費用などの利用のしかた、介護保険との違いについて詳しく解説します。

障害福祉サービスとは

障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき支給されるサービスです。身体障害、知的障害、発達障害、精神疾患、難病などにより日常生活に制限が生じ、介護や就労支援を必要とする方々を主な支援対象としています。

また、市区町村審査会による審査の結果必要性が認められれば、障害者手帳を持たない人でも利用することができます。(ただし身体障害者の場合は障害者手帳が必要)障害者総合支援法における障害福祉サービスの利用料金は、世帯ごとの前年度所得に応じて負担額の上限が定められており、所得の少ない利用者にも優しい仕組みになっています。

障害福祉サービスの厳密な定義は、厚生労働省の説明に沿えば、障害者総合支援法に基づくサービスのうち、

また、市区町村審査会による審査の結果必要性が認められれば、障害者手帳を持たない人でも利用することができます。(ただし身体障害者の場合は障害者手帳が必要)障害者総合支援法における障害福祉サービスの利用料金は、世帯ごとの前年度所得に応じて負担額の上限が定められており、所得の少ない利用者にも優しい仕組みになっています。

障害福祉サービスの厳密な定義は、厚生労働省の説明に沿えば、障害者総合支援法に基づくサービスのうち、

個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる

サービスの総称と表すことができます。

障害者総合支援法を解説、自立支援法との違い、平成30年施行の障害者総合支援法の改正のポイントを紹介

その他、障害者総合支援法に基づくサービスとしては、障害福祉サービスには含まれませんが、「自立支援医療」というサービスも存在します。これは、精神疾患で通院による精神医療を続ける必要のある人を対象に、通院のための医療費の自己負担を軽減するというものです。

自立支援医療の詳細については以下のページを参照してみてください。

自立支援医療の詳細については以下のページを参照してみてください。

障害福祉サービスの具体的な内容は?

上の表からわかるように、障害福祉サービスは介護給付と訓練等給付の2種類に分かれています。

介護給付では、文字通り日常生活に困難を抱える方や介護を必要としている方に対して介護サービスを、訓練等給付では自立した生活もしくは就労を目指す方に対して職業訓練などの支援を行います。

以下では、両者それぞれについて具体的なサービス内容を紹介していきます。

介護給付では、文字通り日常生活に困難を抱える方や介護を必要としている方に対して介護サービスを、訓練等給付では自立した生活もしくは就労を目指す方に対して職業訓練などの支援を行います。

以下では、両者それぞれについて具体的なサービス内容を紹介していきます。

介護給付

・居住介護(ホームヘルプ): 入浴や食事などのお手伝いをします。

・重度訪問介護: 重度の肢体不自由者である、または重度の知的障害もしくは精神障害があるために介護を必要とする方に、総合的な支援を行います。

・同行援護: 視覚障害により移動するのが難しい方のために、ガイドヘルパーが移動をサポートするサービスです。ガイドヘルパーは視覚障害の移動や介助に特化した研修を受けており、移動を行う際の情報保障の役割を果たします。

・重度訪問介護: 重度の肢体不自由者である、または重度の知的障害もしくは精神障害があるために介護を必要とする方に、総合的な支援を行います。

・同行援護: 視覚障害により移動するのが難しい方のために、ガイドヘルパーが移動をサポートするサービスです。ガイドヘルパーは視覚障害の移動や介助に特化した研修を受けており、移動を行う際の情報保障の役割を果たします。

・行動援護: 行動上著しい困難のある場合に、本人の危険を回避するための援助や移動の介護を行うサービスです。単なる移動の補助にとどまらず、利用者の方の要望に合わせて、新しい施設や活動を行うまでの移動の手伝いも行います。

・重度障害者等包括支援: 介護を大変必要としている方に対して、居宅介護など複数の介護サービスを行います。

・短期入所(ショートステイ): 普段介護している方に変わって短期間、介護をします。

・療養介護: 医療行為と介護を常に必要とする方に対して、医療機関で訓練や介護などを通して生活支援を行います。

・生活介護: 介護を常に必要としている方に対して、介護を行うことに加え創作的活動又は生産活動の機会を与えます。

・障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援): 施設に入所している方に対して、介護を行います。

・重度障害者等包括支援: 介護を大変必要としている方に対して、居宅介護など複数の介護サービスを行います。

・短期入所(ショートステイ): 普段介護している方に変わって短期間、介護をします。

・療養介護: 医療行為と介護を常に必要とする方に対して、医療機関で訓練や介護などを通して生活支援を行います。

・生活介護: 介護を常に必要としている方に対して、介護を行うことに加え創作的活動又は生産活動の機会を与えます。

・障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援): 施設に入所している方に対して、介護を行います。

訓練等給付

・自立訓練: 自立した生活を送ることができるよう、身体機能と生活能力の向上を目指して訓練を行います。機能訓練と生活訓練の2種類があります。

・就労移行支援: 一般企業などで働くことを希望する方に対して、就労に必要な知識・能力の向上を目指して訓練を行います。

また、就労移行支援事業所を探す際には、複数の事業所を掲載した検索サイトなども参考にすることができます。

・就労移行支援: 一般企業などで働くことを希望する方に対して、就労に必要な知識・能力の向上を目指して訓練を行います。

また、就労移行支援事業所を探す際には、複数の事業所を掲載した検索サイトなども参考にすることができます。

・就労継続支援: 一般企業などで働くことが難しい方に対して、働く場所を提供し知識・能力の向上の向上を目指して訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型の2種類があります。

・共同生活援助(グループホーム): 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また介護などの必要性が認められた場合には介護サービスを提供します。さらにグループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。

・共同生活援助(グループホーム): 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また介護などの必要性が認められた場合には介護サービスを提供します。さらにグループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。

就労移行支援とは?就労継続支援との違い、対象者や利用期間、利用料などを解説

障害福祉サービスはどんな人が利用できるの?

これまで述べてきたとおり、障害福祉サービスは身体障害、知的・発達障害、精神疾患、難病などにより日常生活に制限が生じ、介護や就労の支援を必要とする人のためのサービスです。

身体障害者は、「身体障害者手帳の交付を受けている人」が条件に定められていますが、ほかは障害福祉サービスを申請をするうえで障害者手帳の有無は問われません。障害者手帳がなかったとしても、審査の結果支援の必要性が認められ「受給者証」の交付を受けることができればサービスを利用できます。

障害者総合支援法に基づく支援の対象は、具体的には以下のように定められています。

身体障害者は、「身体障害者手帳の交付を受けている人」が条件に定められていますが、ほかは障害福祉サービスを申請をするうえで障害者手帳の有無は問われません。障害者手帳がなかったとしても、審査の結果支援の必要性が認められ「受給者証」の交付を受けることができればサービスを利用できます。

障害者総合支援法に基づく支援の対象は、具体的には以下のように定められています。

・身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人

・知的障害者・・・知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人

・精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病質などの精神疾患を持つ人(知的障害は除く)

・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人

・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人

・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童

参考文献:遠山真世,二本柳覚,鈴木裕介/著『これならわかるすっきり図解 障害者総合支援法』2014年 日経印刷/刊

ここには障害児も含まれていますが、障害福祉サービスを利用する障害児の数は利用者全体の2.4%(平成26年3月現在)に過ぎません。障害児は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスではなく、児童福祉法に基づく支援を受けることが圧倒的に多いようです。

児童福祉法に基づく支援に関心のある方は以下の記事をご覧になってみてください。

受給者証とは?子どもが支援を受けるまでの流れ、体験談【専門家監修】

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています