受給者証とは?子どもが支援を受けるまでの流れ、体験談【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

児童福祉法による障害児を対象としたサービスを利用するためには、「通所受給者証」または「入所受給者証」が必要となります。通所受給者証、入所受給者証とは一体どのようなものでしょうか。受給者証を取得することで利用できる支援や受給者証の申請方法、実際に受給者証を取得した保護者の体験談などをご紹介します。

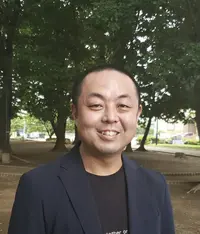

監修: 中里哲也

帝京科学大学 准教授

社会福祉士、精神保健福祉士。大学卒業後、医療機関・有床クリニックにて医療ソーシャルワーカーとして約17年勤務。 現在は、帝京科学大学准教授(社会福祉学修士)として教壇に立ち、フリースクール運営も行っている。 日本医療ソーシャルワーカー協会元理事であり、各都道府県医療ソーシャルワーカー協会などで研修講師を務める。認定社会福祉士制度登録スーパーバイザーとして、個別スーパービジョンやグループスーパービジョンを実施。援助者の育成に尽力。

受給者証とは?

受給者証とは、何からの支援やサービスなどを利用するための証明書のことで、利用者の名称や利用できる支援やサービス名などが記載されている書類です。行政の支援やサービスを利用する際に発行されることが多くあります。

受給者証にはいくつか種類があり、代表的なものとしては児童福祉法のサービスが利用できる「通所受給者証」や「入所受給者証」、障害福祉サービスが利用できる「障害福祉サービス受給者証」、自立支援医療が利用できる「自立支援医療受給者証」などがあります。

今回はその中から子どもを対象とした支援が受けられる「通所受給者証」と「入所受給者証」について詳しく解説していきます。

受給者証にはいくつか種類があり、代表的なものとしては児童福祉法のサービスが利用できる「通所受給者証」や「入所受給者証」、障害福祉サービスが利用できる「障害福祉サービス受給者証」、自立支援医療が利用できる「自立支援医療受給者証」などがあります。

今回はその中から子どもを対象とした支援が受けられる「通所受給者証」と「入所受給者証」について詳しく解説していきます。

通所受給者証・入所受給者証とは

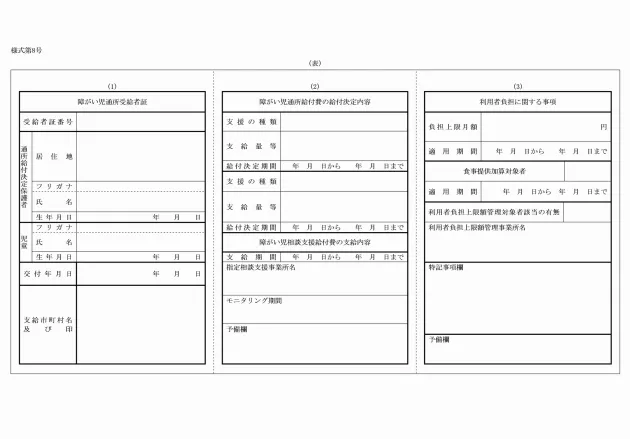

通所受給者証・入所受給者証とは、児童福祉法に基づく支援・サービスを利用するために必要となる証明書です。児童発達支援に定められた子どもへの支援は、国と地方自治体が費用の9割を負担することになっていて、その支援を利用するために受給者証が必要となります。

支援内容は児童発達支援や放課後等デイサービスといった家庭から通うタイプの「通所支援」と施設に入所して支援を受ける「入所支援」の大きく2つに分かれています。通所支援と入所支援でそれぞれ受給者証が異なります。

通所支援を受けるために必要な「通所受給者証」はお住まいの市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などに申請を行います。サービス支給の決定後に、事業者と契約を行います。

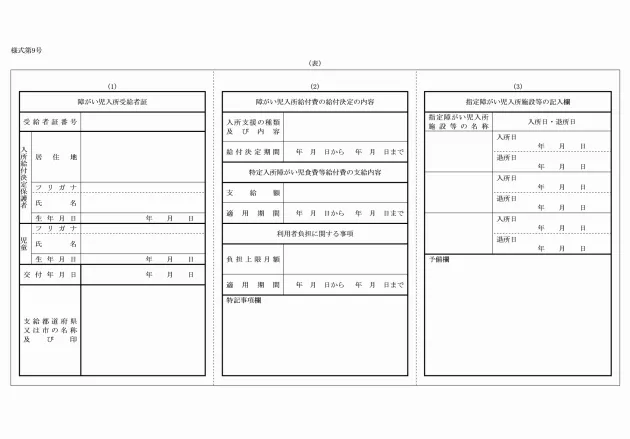

入所支援を受けるために必要な「入所受給者証」は児童相談所との相談の上、各都道府県の児童相談所に申請を行います。交付の決定後に、指定障害児入所施設などで当該指定入所支援を受けることができます。

支援内容は児童発達支援や放課後等デイサービスといった家庭から通うタイプの「通所支援」と施設に入所して支援を受ける「入所支援」の大きく2つに分かれています。通所支援と入所支援でそれぞれ受給者証が異なります。

通所支援を受けるために必要な「通所受給者証」はお住まいの市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などに申請を行います。サービス支給の決定後に、事業者と契約を行います。

入所支援を受けるために必要な「入所受給者証」は児童相談所との相談の上、各都道府県の児童相談所に申請を行います。交付の決定後に、指定障害児入所施設などで当該指定入所支援を受けることができます。

子どものための法律、児童福祉法って?目的や支援、法改正についてをわかりやすくご紹介します。

受給者証の取得が必要な支援

受給者証の取得が必要な支援には大きく分けて通所支援と入所支援がありますが、さらにそれぞれ子どもの年齢や状況などによって利用できるサービスが変わってきます。

障害児通所支援

障害児通所支援とは、施設に通い、日常生活や集団生活を送るために必要な能力を身につけるための制度です。児童発達支援や放課後等デイサービスなどのサービスがあり、市区町村が管轄しています。

■児童発達支援

就学前の子どもを対象に、個性に合わせた支援を身近な地域で受けられるサービスです。児童発達支援はさらに児童発達支援センターと児童発達支援事業の2種類に分かれています。

・児童発達支援センター

児童発達支援センターは、施設に通う子どもの通所支援だけでなく、各地域における児童発達支援の中核的な役割を担っています。地域の障害のある子どもの発達支援の相談、地域の発達支援施設への助言やサポート、地域の障害のある子どもや家族への支援、保育園・幼稚園などの障害のある子どもを預かる機関との連携・相談・支援、地域のインクルージョンの推進も行います。

以前は福祉型・医療型と分かれていた種類についても、令和4年の児童福祉法の一部改正法成立によって一元化され、障害種別にかかわらず身近な地域で必要な発達支援を受けられるようになりました。

・児童発達支援事業所

障害のある子どもが身近な地域で発達支援を受けられる施設です。障害のある子どもまたは保護者への支援を主とし、言葉の遅れや行動の困難などの困りごとに対して、子どもの特性や性格などに合わせた支援を行っています。

■児童発達支援

就学前の子どもを対象に、個性に合わせた支援を身近な地域で受けられるサービスです。児童発達支援はさらに児童発達支援センターと児童発達支援事業の2種類に分かれています。

・児童発達支援センター

児童発達支援センターは、施設に通う子どもの通所支援だけでなく、各地域における児童発達支援の中核的な役割を担っています。地域の障害のある子どもの発達支援の相談、地域の発達支援施設への助言やサポート、地域の障害のある子どもや家族への支援、保育園・幼稚園などの障害のある子どもを預かる機関との連携・相談・支援、地域のインクルージョンの推進も行います。

以前は福祉型・医療型と分かれていた種類についても、令和4年の児童福祉法の一部改正法成立によって一元化され、障害種別にかかわらず身近な地域で必要な発達支援を受けられるようになりました。

・児童発達支援事業所

障害のある子どもが身近な地域で発達支援を受けられる施設です。障害のある子どもまたは保護者への支援を主とし、言葉の遅れや行動の困難などの困りごとに対して、子どもの特性や性格などに合わせた支援を行っています。

児童発達支援とは?サービスや費用、手続きの流れなど【専門家監修】

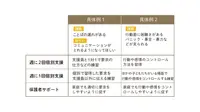

■放課後等デイサービス

就学している障害のある子どもを対象に、放課後や夏休みといった長期休暇中において、集団でのコミュニケーションや学習の遅れといった困りごとに対して、子どもに合った対処法を身につけるなどの支援を行っています。

就学している障害のある子どもを対象に、放課後や夏休みといった長期休暇中において、集団でのコミュニケーションや学習の遅れといった困りごとに対して、子どもに合った対処法を身につけるなどの支援を行っています。

放課後等デイサービス(放デイ)とは?利用方法、費用など【専門家監修】

■保育所等訪問支援

保育所などを現在利用している又は今後利用する予定の障害のある子どもを対象に、先生や友達との関わり、学習への取り組み方法など集団生活の適応を目指した支援を行います。

保育所などを現在利用している又は今後利用する予定の障害のある子どもを対象に、先生や友達との関わり、学習への取り組み方法など集団生活の適応を目指した支援を行います。

障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の種類や支援内容、利用の流れを紹介

障害児入所支援

障害児入所支援とは障害のある子どもが施設に入所し、自立した生活を送ることができるようになるための支援を受けることができる制度で、各都道府県が管轄しています。

児童入所支援には医療行為が伴う医療型障害児入所施設、医療行為を伴わない福祉型障害児入所施設の2種類があります。どちらのサービスも利用するのに入所受給者証が必要となります。

障害児入所支援では長期に渡って入所する場合もあれば、ショートステイ(短期入所)と言って一定期間のみ入所するというサービスもあります。

児童入所支援には医療行為が伴う医療型障害児入所施設、医療行為を伴わない福祉型障害児入所施設の2種類があります。どちらのサービスも利用するのに入所受給者証が必要となります。

障害児入所支援では長期に渡って入所する場合もあれば、ショートステイ(短期入所)と言って一定期間のみ入所するというサービスもあります。

受給者証発行の流れ、障害児施設利用の手続き

受給者証を発行してもらうには、担当の窓口に必要な書類をもって申請する必要があります。

ここでは、一般的な受給証発行の流れをお伝えします。なお、申請手順や必要な書類は市区町村によって異なりますので、相談時に確認しましょう。

ここでは、一般的な受給証発行の流れをお伝えします。なお、申請手順や必要な書類は市区町村によって異なりますので、相談時に確認しましょう。

(1)利用相談

まずは、窓口に相談をしましょう。相談担当者が不在のこともあるので、事前に電話で確認するとよいでしょう。どんなサービスを利用したいかなどの聞き取りが行われることもあります。子どもの状況を聞かれることが多いので、母子手帳を持参したり、過去に子どもの発達について相談した履歴や発達検査の受検歴があれば、その時の状況や結果なども伝えるとよいでしょう。

受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって違うこともありますので、このときに確認しておくとよいでしょう、

なお、通所か入所かによって以下のように担当の窓口が異なります。事前に確認しておくようにしましょう。

■障害児通所支援

障害児通所支援の相談窓口はお住まいの市区町村の福祉相談窓口・障害児相談支援事業所等となります。

主な必要書類は以下のものです。

・通所給付費申請書

・マイナンバーの分かる書類

・支援の必要性が分かる書類(障害者手帳、医師の意見書、知能発達検査の結果など)

■障害児入所支援

障害児入所支援の相談窓口はお住まいの地域の児童相談所となります。しかし障害児入所施設を利用するか迷っている場合は、まずはお住まいの市区町村の福祉相談窓口・障害児相談支援事業所などに相談するのがよいでしょう。

主な必要書類は以下のものです。

・入所給付費申請書

・マイナンバーの分かる書類

・子どもの健康保険証

・医師の診断書

受給者証の申請の流れや必要な書類は市区町村によって違うこともありますので、このときに確認しておくとよいでしょう、

なお、通所か入所かによって以下のように担当の窓口が異なります。事前に確認しておくようにしましょう。

■障害児通所支援

障害児通所支援の相談窓口はお住まいの市区町村の福祉相談窓口・障害児相談支援事業所等となります。

主な必要書類は以下のものです。

・通所給付費申請書

・マイナンバーの分かる書類

・支援の必要性が分かる書類(障害者手帳、医師の意見書、知能発達検査の結果など)

■障害児入所支援

障害児入所支援の相談窓口はお住まいの地域の児童相談所となります。しかし障害児入所施設を利用するか迷っている場合は、まずはお住まいの市区町村の福祉相談窓口・障害児相談支援事業所などに相談するのがよいでしょう。

主な必要書類は以下のものです。

・入所給付費申請書

・マイナンバーの分かる書類

・子どもの健康保険証

・医師の診断書

(2)施設見学・相談

実際に利用したい事業所に行き、見学します。その際に利用についても具体的に相談しましょう。事業所で利用計画案を作成してくれる場合もあります。地域によって事業所の意見書など、申請に必要な書類があれば作成してもらいます。

利用したいサービスが決まったら、障害児支援利用計画案の作成を行います。セルフケアプランと言って保護者や支援者が作ることもできますが、基本的には相談支援事業所に依頼して作成してもらいます。

利用したいサービスが決まったら、障害児支援利用計画案の作成を行います。セルフケアプランと言って保護者や支援者が作ることもできますが、基本的には相談支援事業所に依頼して作成してもらいます。

LITALICO発達ナビでは障害児通所支援施設の詳しい情報を掲載しています。

施設の利用を検討の方は、以下のリンクからお近くの施設を検索してみてください。

施設の利用を検討の方は、以下のリンクからお近くの施設を検索してみてください。

(3)申請書等の提出

受給者証取得のため、障害児通所給付費支給の申請を行いましょう。

■障害児通所支援

市区町村の福祉担当窓口にて、障害児通所給付費支給の申請を行います。必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前によく確認しておきましょう。

■障害児入所支援

お住まいの地域の児童相談所にて 障害児入所給付費支給の申請を行います。必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前によく確認しておきましょう。

■障害児通所支援

市区町村の福祉担当窓口にて、障害児通所給付費支給の申請を行います。必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前によく確認しておきましょう。

■障害児入所支援

お住まいの地域の児童相談所にて 障害児入所給付費支給の申請を行います。必要な書類は市区町村によって異なりますので、事前によく確認しておきましょう。

(4)調査・審査

支給の有無やサービス内容の決定のために聞き取り調査(ヒアリング)があります。障害の種類や程度をもとに、要件を満たしているかどうか、また子どもに必要だと考えられる適切なサービスの量や内容について検討されます。面接調査や訪問調査で、状況の聞き取りやアセスメント、サービス利用意向の聴き取りなどが行われる場合もあります。その後審査が行われ、給付が決定するまでに1ヶ月半~2ヶ月かかることもあります。

■障害児通所支援

市区町村の支給担当窓口によって検討されます。

■障害児入所支援

児童相談所の担当者によって検討されます。

■障害児通所支援

市区町村の支給担当窓口によって検討されます。

■障害児入所支援

児童相談所の担当者によって検討されます。

(5)「通所受給者証」・「入所受給者証」の交付

支給が決定したら、「通所受給者証」・「入所受給者証」が交付されます。そこには受けられるサービスの内容や量が記載されています。

■障害児通所支援

「通所受給者証」が発行されます。

■障害児入所支援

福祉型と医療型は交付される受給者証が異なります。

福祉型:「入所受給者証」

医療型:「医療受給者証」「入所受給者証」

交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、利用を希望する事業所と連絡し調整して作成してくれます。

■障害児通所支援

「通所受給者証」が発行されます。

■障害児入所支援

福祉型と医療型は交付される受給者証が異なります。

福祉型:「入所受給者証」

医療型:「医療受給者証」「入所受給者証」

交付を受けたら障害児支援利用計画を作成します。相談支援事業所が受給者証の給付決定内容に基づき、利用を希望する事業所と連絡し調整して作成してくれます。

(6)事業所との契約・利用スタート

受給者証と障害児支援利用計画など必要な書類を持って利用する事業所・施設にて契約の手続きをしましょう。以上の手続きを踏むことで、サービスを利用を始めることができます。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています