こんにちは(^▽^)/

フォレストキッズ千種教室です☆

本日は、お子さんとの関りの中で取り入れられる工夫“見える化”についてお伝えします。

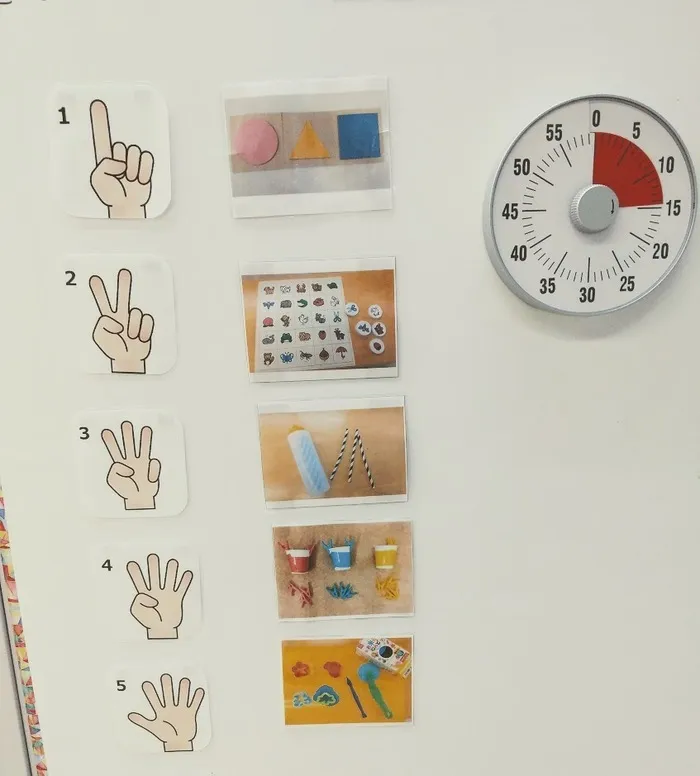

活動内容を【見える化】することで、お子さんの理解がすすみ、問題とされる行動が軽減できる場合があります!

見える化の具体例は…

・スケジュールをイラストや写真で伝える

・物を片付ける場所がわかるように、収納棚やBOXにおもちゃの写真を貼っておく

・座る場所や立ち位置に、お子さんがわかるマークをつけておく

・お出かけの際に、目的地を地図や写真などで事前に伝える

などです。

お子さんは、耳で聞いたことよりも目で見たことで理解をする「視覚優位」な場合が多いので目で見て理解できる工夫は有効です(^▽^)/

また、少し難しい話になりますが、発達に偏りがあるお子さんの心理学的仮設によると

“実行機能”に課題が見られるというのがいえます。

実行機能とは…わかりやすくすると以下のようなことです。

1.プランニング(予定を立てる・遂行するといった企画能力)

2.切り替え(シフトチェンジ、思考の柔軟性)

3.抑制(してはいけないことをおさえる)

といったことです。この3つに課題が見られるお子さんは少なくありません。

今やっている活動をやめるときに、大きく混乱する(パニック)

または、大きな反応を抑えられない(心の動揺が表出しやすい)といったことがおこります。

これは目の前の一部のことに注目がいき、他のことは目に入らなくなっていることも要因です。

そこで、スケジュールなどを絵カードで伝えることで全体を捉える手助けをします。

見える化し予測ができるようにすることで、先ほどの“実行機能”の弱さをカバーできるのです。

ひっとすると様々な機関で「絵カードを使ってみましょう」というアドバイスをおききになられた方もいらっしゃるかもしれません。

なぜそれが必要なのかということがわかると、お子さんと関わるうえでの視点も変わってきて、ポイントを大切にした接し方ができますね(o^―^o)

フォレストキッズ千種教室です☆

本日は、お子さんとの関りの中で取り入れられる工夫“見える化”についてお伝えします。

活動内容を【見える化】することで、お子さんの理解がすすみ、問題とされる行動が軽減できる場合があります!

見える化の具体例は…

・スケジュールをイラストや写真で伝える

・物を片付ける場所がわかるように、収納棚やBOXにおもちゃの写真を貼っておく

・座る場所や立ち位置に、お子さんがわかるマークをつけておく

・お出かけの際に、目的地を地図や写真などで事前に伝える

などです。

お子さんは、耳で聞いたことよりも目で見たことで理解をする「視覚優位」な場合が多いので目で見て理解できる工夫は有効です(^▽^)/

また、少し難しい話になりますが、発達に偏りがあるお子さんの心理学的仮設によると

“実行機能”に課題が見られるというのがいえます。

実行機能とは…わかりやすくすると以下のようなことです。

1.プランニング(予定を立てる・遂行するといった企画能力)

2.切り替え(シフトチェンジ、思考の柔軟性)

3.抑制(してはいけないことをおさえる)

といったことです。この3つに課題が見られるお子さんは少なくありません。

今やっている活動をやめるときに、大きく混乱する(パニック)

または、大きな反応を抑えられない(心の動揺が表出しやすい)といったことがおこります。

これは目の前の一部のことに注目がいき、他のことは目に入らなくなっていることも要因です。

そこで、スケジュールなどを絵カードで伝えることで全体を捉える手助けをします。

見える化し予測ができるようにすることで、先ほどの“実行機能”の弱さをカバーできるのです。

ひっとすると様々な機関で「絵カードを使ってみましょう」というアドバイスをおききになられた方もいらっしゃるかもしれません。

なぜそれが必要なのかということがわかると、お子さんと関わるうえでの視点も変わってきて、ポイントを大切にした接し方ができますね(o^―^o)