こんにちは!保育士のたくまです。日頃支援をしていると、「うちの子、気持ちをあまり顔や言葉に出さないんです」「嬉しいのか悲しいのか分からなくて、どう声をかければいいか迷う」などといったご相談をよくいただきます。

実はこれは珍しいことではなく、特に自閉スペクトラム症や発達特性のある子どもによく見られる傾向と言われています。

まぁ大人でも「あの人、表情がなくて何を考えているか分からないわ」なんていう人、たくさんいますよね。

でも安心してください。ちょっとした工夫や簡単なトレーニングで、少しずつ感情を表現できるようになります。

なぜ感情を出すのが苦手なのでしょうか?考えられる理由を3つ挙げてみますね。

まずは、言葉で表すのが難しく「なんとなくモヤモヤ」という気持ちで怒りや寂しさを「ラベルづけ」するのが苦手なケース。

次に、相手の反応が怖くて「怒ったら嫌われるかも」「泣いたら恥ずかしい」と無意識に抑えてしまうケース。

そして最後は、体の感覚に鈍さがあって自分のドキドキや緊張を感情と結びつけにくいケースです。

これらを踏まえて、ここからは、お家でできる感情表現の「楽しい練習方法」をご紹介していきたいと思います。

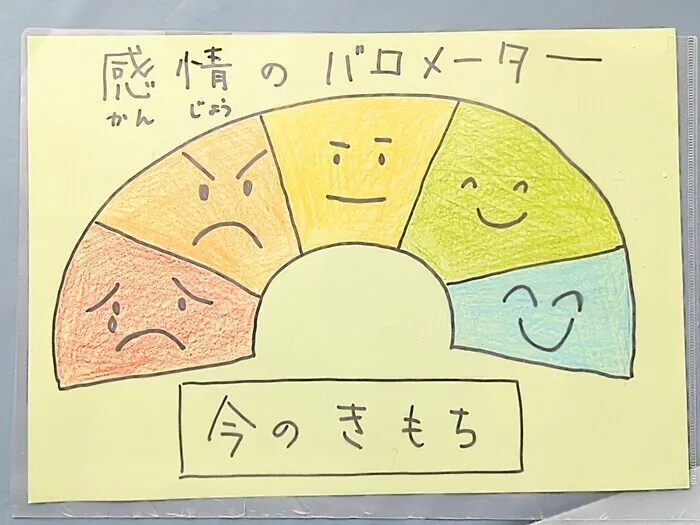

その名も「感情のバロメーター」。

泣いてる顔、怒ってる顔、普通の顔、スマイル、超スマイルといったように、紙に“今の気持ち”をイラストで描いたものを用意します。

イラストを見ながら子どもに「今はどんな気持ち?」と問いかけ、イラストを指差してもらいます。言葉が出にくい子も、指差しで“今の気持ち”を伝えられるので、とっても簡単。遊びの中で取り入れるといいですよ。

実はこれ、ユリシスで実際に行っている支援のひとつです。運動前の挨拶に取り入れているのですが、子どもたちは結構ノリノリで応えてくれますよ。

普段、あまり感情が読み取りづらいなと感じる子が、浮かない表情で「超スマイル」を指差すこともあって、これはこれで新たな気づきがありました。

感情表現が苦手な子どもを前にすると、つい「もっと気持ちを言ってほしい!」と思ってしまいますよね。でも大切なのは「出すことを強要しない」こと。

まずは“安心できる場”を作ってあげることが大切じゃないでしょうか。「どんな気持ちでも大丈夫」「出しても受け止めてもらえる」この安心感こそが、感情を表に出す第一歩と言えます。

そして、出来たときはぜひ大げさなくらい褒めてあげましょう!「気持ちを伝えてくれてありがとう!」「怒った顔、分かりやすかったよ!」こんな一言が、子どもの自己肯定感を大きく育てていきます。

感情表現が苦手なのは特性の一つで、決して悪いことではありません。「ポーカーフェイスで常に冷静キャラ」は、それはそれで周りから一目置かれますし、「普段は真面目だけと、笑った顔が素敵!」なんていうギャップ萌えに振ることもできる。

そんな風に大人たちが寛容な心で子どもたちを捉え、安心できる環境をつくることが何より大切じゃないかと思います。

感情を少しずつ表に出せるようになると、子どもは周りと関わる楽しさを感じやすくなり、トラブルも減っていきます。「気持ちを出すことは怖くない」「楽しいことなんだ」と実感できるよう、私たち大人がサポートしていけるといいですよね。

実はこれは珍しいことではなく、特に自閉スペクトラム症や発達特性のある子どもによく見られる傾向と言われています。

まぁ大人でも「あの人、表情がなくて何を考えているか分からないわ」なんていう人、たくさんいますよね。

でも安心してください。ちょっとした工夫や簡単なトレーニングで、少しずつ感情を表現できるようになります。

なぜ感情を出すのが苦手なのでしょうか?考えられる理由を3つ挙げてみますね。

まずは、言葉で表すのが難しく「なんとなくモヤモヤ」という気持ちで怒りや寂しさを「ラベルづけ」するのが苦手なケース。

次に、相手の反応が怖くて「怒ったら嫌われるかも」「泣いたら恥ずかしい」と無意識に抑えてしまうケース。

そして最後は、体の感覚に鈍さがあって自分のドキドキや緊張を感情と結びつけにくいケースです。

これらを踏まえて、ここからは、お家でできる感情表現の「楽しい練習方法」をご紹介していきたいと思います。

その名も「感情のバロメーター」。

泣いてる顔、怒ってる顔、普通の顔、スマイル、超スマイルといったように、紙に“今の気持ち”をイラストで描いたものを用意します。

イラストを見ながら子どもに「今はどんな気持ち?」と問いかけ、イラストを指差してもらいます。言葉が出にくい子も、指差しで“今の気持ち”を伝えられるので、とっても簡単。遊びの中で取り入れるといいですよ。

実はこれ、ユリシスで実際に行っている支援のひとつです。運動前の挨拶に取り入れているのですが、子どもたちは結構ノリノリで応えてくれますよ。

普段、あまり感情が読み取りづらいなと感じる子が、浮かない表情で「超スマイル」を指差すこともあって、これはこれで新たな気づきがありました。

感情表現が苦手な子どもを前にすると、つい「もっと気持ちを言ってほしい!」と思ってしまいますよね。でも大切なのは「出すことを強要しない」こと。

まずは“安心できる場”を作ってあげることが大切じゃないでしょうか。「どんな気持ちでも大丈夫」「出しても受け止めてもらえる」この安心感こそが、感情を表に出す第一歩と言えます。

そして、出来たときはぜひ大げさなくらい褒めてあげましょう!「気持ちを伝えてくれてありがとう!」「怒った顔、分かりやすかったよ!」こんな一言が、子どもの自己肯定感を大きく育てていきます。

感情表現が苦手なのは特性の一つで、決して悪いことではありません。「ポーカーフェイスで常に冷静キャラ」は、それはそれで周りから一目置かれますし、「普段は真面目だけと、笑った顔が素敵!」なんていうギャップ萌えに振ることもできる。

そんな風に大人たちが寛容な心で子どもたちを捉え、安心できる環境をつくることが何より大切じゃないかと思います。

感情を少しずつ表に出せるようになると、子どもは周りと関わる楽しさを感じやすくなり、トラブルも減っていきます。「気持ちを出すことは怖くない」「楽しいことなんだ」と実感できるよう、私たち大人がサポートしていけるといいですよね。