伝えたいことが、多すぎる ー ひとくくりにできない発達障害のリアル

発達障害、とひとことで言っても、伝えたいことが本当に多すぎると思うのです。

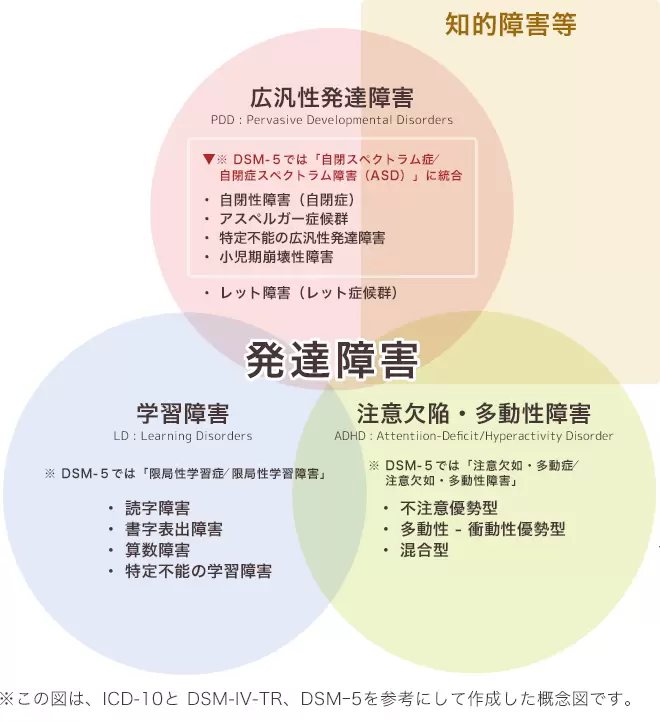

発達障害というと「ASD-自閉症スペクトラム」「ADHD-注意欠如・多動性障害」「LDー学習障害」の3つがあり、それぞれに併発する事例もある、と重なり合う3つの円で紹介されることがよくあります。

発達障害というと「ASD-自閉症スペクトラム」「ADHD-注意欠如・多動性障害」「LDー学習障害」の3つがあり、それぞれに併発する事例もある、と重なり合う3つの円で紹介されることがよくあります。

でも、この3つだけじゃない。

この3つの重なり具合だけじゃない。

知的障害を併発しているケースにはそこにしかない困難があるし、同じような特性でも環境によって困難の度合いは著しく変わっていく。

次男も学級の環境の変化によって特性が強く出て困難が増えることもあればとても穏やかに過ごせることもあります。

100人いれば100通りの困難がある、それが発達障害。

テレビで誰かが紹介されればされるだけ、「自分に近い」と感じる人よりもはるかに多くの、「同じ診断名だけど自分は(子供は)違う、そうじゃない」「こんなケースもある」という気持ちが当事者の中に湧くのではないか、と感じています。

この3つの重なり具合だけじゃない。

知的障害を併発しているケースにはそこにしかない困難があるし、同じような特性でも環境によって困難の度合いは著しく変わっていく。

次男も学級の環境の変化によって特性が強く出て困難が増えることもあればとても穏やかに過ごせることもあります。

100人いれば100通りの困難がある、それが発達障害。

テレビで誰かが紹介されればされるだけ、「自分に近い」と感じる人よりもはるかに多くの、「同じ診断名だけど自分は(子供は)違う、そうじゃない」「こんなケースもある」という気持ちが当事者の中に湧くのではないか、と感じています。

発達障害とは?特徴・症状・分類や診断方法について【専門家監修】

諦めず、息長く、わたしの言葉で

テレビで発達障害について放送されるたびに、「足りない」、「もっとこんなことも伝えて欲しい」、という声が出てくる。

私も最初は、足りないことに対してモヤモヤしていた一人です。

でも、もしかしたら「足りないこと」それこそが、周知という大きな目的の陰にある、この特集のもうひとつの成果なのかもしれない、とも思うのです。

1つの番組には伝え切れる情報量には限りがある。でも放送を見て、発達障害について知る機会を得た人、知ろうと思った人はきっとたくさんいると思います。

私が自分のブログでちまちま何かを発信しても、発達ナビがどんなにアクセスが増えても、人気番組での1回の特集の与えるインパクトにはとても敵わない。

NHKが1年間という長いスパンで、かつEテレだけではなく広い視聴者層に訴える人気番組の中で特集を組んでいってくれる、これはすごいチャンス。

一方で、そうやって関心を持ってくれた人に対して、1回の番組だけでは伝えきれない情報を補うことが、私たち一人ひとりがネットでの発信で担える役割なのだと思います。

彼らの目に留まるところに「それだけじゃないんだよ」「こんなケースもあるよ」「こんな風に支援を受けている人もいるんだよ」と、当事者や家族として、個々に経験してきた困難を発信していくこと。また、テレビやネットのメディアでは見えてこない、「言葉を持たない」当事者の困難も、それ以上にたくさん存在しているのだと伝えていくこと。

ブログで、twitterで、Facebookで、この発達ナビの上で…

いろんな形で、息長く続けていく。

それが、発信することのできる当事者家族としての今自分にできることなんじゃないか、と感じています。

これまでたくさんの当事者やその家族の方たちが切り開いてきてくれたおかげで、今の支援体制があり、その恩恵を受けてきていること。その過去に想いを馳せながら、テレビの力が開けてくれた小さな風穴を、自分たちが切り開く。

「発達障害プロジェクト」がすべての放送を終える1年後に発達障害のある人たちを取り巻く感情がどんな風に変わっているか。

現実を変えていくたくさんの鍵の中の小さなひとつが、いま、私の手の中にあるような気がしています。

きっと、あなたの手の中にも…

私も最初は、足りないことに対してモヤモヤしていた一人です。

でも、もしかしたら「足りないこと」それこそが、周知という大きな目的の陰にある、この特集のもうひとつの成果なのかもしれない、とも思うのです。

1つの番組には伝え切れる情報量には限りがある。でも放送を見て、発達障害について知る機会を得た人、知ろうと思った人はきっとたくさんいると思います。

私が自分のブログでちまちま何かを発信しても、発達ナビがどんなにアクセスが増えても、人気番組での1回の特集の与えるインパクトにはとても敵わない。

NHKが1年間という長いスパンで、かつEテレだけではなく広い視聴者層に訴える人気番組の中で特集を組んでいってくれる、これはすごいチャンス。

一方で、そうやって関心を持ってくれた人に対して、1回の番組だけでは伝えきれない情報を補うことが、私たち一人ひとりがネットでの発信で担える役割なのだと思います。

彼らの目に留まるところに「それだけじゃないんだよ」「こんなケースもあるよ」「こんな風に支援を受けている人もいるんだよ」と、当事者や家族として、個々に経験してきた困難を発信していくこと。また、テレビやネットのメディアでは見えてこない、「言葉を持たない」当事者の困難も、それ以上にたくさん存在しているのだと伝えていくこと。

ブログで、twitterで、Facebookで、この発達ナビの上で…

いろんな形で、息長く続けていく。

それが、発信することのできる当事者家族としての今自分にできることなんじゃないか、と感じています。

これまでたくさんの当事者やその家族の方たちが切り開いてきてくれたおかげで、今の支援体制があり、その恩恵を受けてきていること。その過去に想いを馳せながら、テレビの力が開けてくれた小さな風穴を、自分たちが切り開く。

「発達障害プロジェクト」がすべての放送を終える1年後に発達障害のある人たちを取り巻く感情がどんな風に変わっているか。

現実を変えていくたくさんの鍵の中の小さなひとつが、いま、私の手の中にあるような気がしています。

きっと、あなたの手の中にも…

「これは、僕だ」NHK発達障害特集を観て、息子が語ったこと

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

-

1

1

- 2