発達障害とは?特徴・症状・分類や診断方法について【専門家監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達のアンバランスさ・凸凹(でこぼこ)と、その人が過ごす環境や周囲の人との関わりのミスマッチから、社会生活に困難が発生する障害のことです。この記事では、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、LD・SLD(限局性学習症)などの障害別の特徴について詳しく解説すると共に、医療機関での診断方法などもふまえ、発達障害について詳しくお伝えします。

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

発達障害とは?

発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達のアンバランスさと、その人が過ごす環境とのミスマッチから、社会生活に困難が生じる障害のことです。ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、LD・SLD(限局性学習症)などが発達障害に含まれます。

発達障害のある人は、得意なこと不得意なことの差が非常に大きかったり、ほかの多くの人と比べて違った物事の感じ方や考え方をしたりすることが多くあります。そのため、勉強や仕事の理解や進め方、注意の集中や持続の偏り、対人関係でのすれ違いなど、生活に支障をきたしやすいのです。

発達障害を理解する上での難しさは、その障害が見た目からは分かりにくいことにあります。本人は悪気がなく行動しているつもりでも、「衝動的でわがままだ」「人の話を聞けない変わった人だ」などと誤解を受けたり、「本人の努力不足」や「親のしつけの問題」などと誤った解釈や批判を受けたりすることも少なくありません。

本人と周囲の人がお互いの違いを理解しながら、凸凹ゆえの困難さが起こりにくくなるような環境を調整し、本人の得意な行動や特性を生かした過ごし方ができるような支援が大切です。

※【障害名の表記について】

ASD(自閉スペクトラム症)

以前は「自閉症」という診断名が用いられていましたが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)において自閉的特徴を持つ疾患が統合され、2022年発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。この記事では以下、ASD(自閉スペクトラム症)と記載しています。

ADHD(注意欠如多動症)

以前は「注意欠陥・多動性障害」という診断名でしたが、2022年発刊の『DSM-5-TR』では「注意欠如多動症」という診断名になりました。この記事では以下、ADHD(注意欠如多動症)と記載しています。

LD・SLD(限局性学習症)

学習障害は現在、「SLD(限局性学習症)」という診断名となっていますが、最新版DSM-5-TR以前の診断名である「LD(学習障害)」といわれることが多くあるため、ここでは「LD・SLD(限局性学習症)」と表記します。

発達障害のある人は、得意なこと不得意なことの差が非常に大きかったり、ほかの多くの人と比べて違った物事の感じ方や考え方をしたりすることが多くあります。そのため、勉強や仕事の理解や進め方、注意の集中や持続の偏り、対人関係でのすれ違いなど、生活に支障をきたしやすいのです。

発達障害を理解する上での難しさは、その障害が見た目からは分かりにくいことにあります。本人は悪気がなく行動しているつもりでも、「衝動的でわがままだ」「人の話を聞けない変わった人だ」などと誤解を受けたり、「本人の努力不足」や「親のしつけの問題」などと誤った解釈や批判を受けたりすることも少なくありません。

本人と周囲の人がお互いの違いを理解しながら、凸凹ゆえの困難さが起こりにくくなるような環境を調整し、本人の得意な行動や特性を生かした過ごし方ができるような支援が大切です。

※【障害名の表記について】

ASD(自閉スペクトラム症)

以前は「自閉症」という診断名が用いられていましたが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)において自閉的特徴を持つ疾患が統合され、2022年発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。この記事では以下、ASD(自閉スペクトラム症)と記載しています。

ADHD(注意欠如多動症)

以前は「注意欠陥・多動性障害」という診断名でしたが、2022年発刊の『DSM-5-TR』では「注意欠如多動症」という診断名になりました。この記事では以下、ADHD(注意欠如多動症)と記載しています。

LD・SLD(限局性学習症)

学習障害は現在、「SLD(限局性学習症)」という診断名となっていますが、最新版DSM-5-TR以前の診断名である「LD(学習障害)」といわれることが多くあるため、ここでは「LD・SLD(限局性学習症)」と表記します。

発達障害の定義

日本における発達障害の定義は、平成16年に制定された「発達障害者支援法」によって定められており、世界保健機関(WHO)の『ICD-10』(『国際疾病分類』第10版)(※)の基準に準拠しています。

※ICD-10について:2019年5月、世界保健機関(WHO)の総会で、国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)が承認されました。日本国内ではこれから、日本語訳や審議、周知などを経て数年以内に施行される見込みです。

※ICD-10について:2019年5月、世界保健機関(WHO)の総会で、国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)が承認されました。日本国内ではこれから、日本語訳や審議、周知などを経て数年以内に施行される見込みです。

「発達障害者支援法」そして、文部科学省から寄せられた文章では、以下のように定義されています。

発達障害とは、発達障害者支援法には「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。

また、子どもだけではなく、大人になってから検査を受け、発達障害の診断を受けることもあります。

この記事では、発達障害の分類や、それぞれの特徴を解説します。

この記事では、発達障害の分類や、それぞれの特徴を解説します。

通常学級の15人に1人に発達障害の可能性

文部科学省の2012年の調査によると、通常学級に在籍する児童・生徒の中で発達障害の特徴を示す子どもは全体の約6.5%という結果になりました。これは、診断を受けている子どもの数ではありませんが、その特徴を示す子どもが約15人に1人の割合でいるということになります。

発達障害の主な分類と主な種類と特徴

「発達障害」と一言でいっても、その種類はいくつもあります。また、法律上の分類と医学的な診断名や診断基準は異なるため注意が必要です。

◆ASD(自閉スペクトラム症)

ーコミュニケーションと社会性の困難さを特徴とする障害

ーコミュニケーションと社会性の困難さを特徴とする障害

◆ ADHD(注意欠如・多動症)

ー年齢的に相応した言動などに不注意・多動・衝動性の症状が複数見られる障害

ー年齢的に相応した言動などに不注意・多動・衝動性の症状が複数見られる障害

◆LD・SLD(限局性学習症)

ー知的発達には問題はないが「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」などの特定の能力を要する学習が極端に困難な障害

ー知的発達には問題はないが「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算・推論する」などの特定の能力を要する学習が極端に困難な障害

◆知的発達症(知的障害)

ー知的な発達の遅れがある障害

知的発達症(知的障害)は、「発達障害者支援法」では発達障害には含まれていませんが、ASD(自閉スペクトラム症)など発達障害のある人の中には知的発達症(知的障害)を伴う人も少なくないため、ここで併せて紹介しました。

文部科学省では各発達障害の種類や定義について以下のリンクで詳しく記載しています。

ー知的な発達の遅れがある障害

知的発達症(知的障害)は、「発達障害者支援法」では発達障害には含まれていませんが、ASD(自閉スペクトラム症)など発達障害のある人の中には知的発達症(知的障害)を伴う人も少なくないため、ここで併せて紹介しました。

文部科学省では各発達障害の種類や定義について以下のリンクで詳しく記載しています。

発達障害の障害別の特徴

以下では、ここで分類した発達障害の具体的な特徴などを紹介します。

下記にあげたものは、それぞれでよく見られる主な特徴ですが、発達障害のある方の特性や症状の程度は一人ひとりで異なるため、必ずしも全てが当てはまるわけではありません。このほかの特徴や困りごとのある人や、いくつかの障害を合併している場合もあります。

また、困難や苦手なことは、周りの人の対応や環境を調整したり、うまくいくやり方を身につけることで緩和することができるものも少なくありません。

◆ASD(自閉スペクトラム症)

下記にあげたものは、それぞれでよく見られる主な特徴ですが、発達障害のある方の特性や症状の程度は一人ひとりで異なるため、必ずしも全てが当てはまるわけではありません。このほかの特徴や困りごとのある人や、いくつかの障害を合併している場合もあります。

また、困難や苦手なことは、周りの人の対応や環境を調整したり、うまくいくやり方を身につけることで緩和することができるものも少なくありません。

◆ASD(自閉スペクトラム症)

【特徴】

対人関係・社会性やコミュニケーション能力に障害があり、物事に強いこだわりがあります。また感覚が異常に過敏(または鈍感)であったり、柔軟に思考することや変化に対処するのが難しいこともあります。

【具体的な例】

・視線を合わせること、自分の気持ちを伝えること、友達関係をうまく築くことなどが困難なことがある。

・言葉の発達に遅れや偏りが見られることもある。言葉の遅れがある場合は、質問に対してオウム返しをしたり、単語だけで話をしようとする場合や、会話も一方的になることがある。遊びのルールが理解できなかったり、集団での共同作業に困難を示したりする場合がある。

・音、におい、接触刺激、痛みなど特定の感覚に過敏性を示したり、鈍さを示したりすることがある。

・生活習慣や偏食、 同じ服をいつも着るなどの特徴的なこだわりを持ったり、特定の興味に熱中することがある。また、くるくるとまわったり手のひらをひらひらさせたりする行動がよく見られる。

対人関係・社会性やコミュニケーション能力に障害があり、物事に強いこだわりがあります。また感覚が異常に過敏(または鈍感)であったり、柔軟に思考することや変化に対処するのが難しいこともあります。

【具体的な例】

・視線を合わせること、自分の気持ちを伝えること、友達関係をうまく築くことなどが困難なことがある。

・言葉の発達に遅れや偏りが見られることもある。言葉の遅れがある場合は、質問に対してオウム返しをしたり、単語だけで話をしようとする場合や、会話も一方的になることがある。遊びのルールが理解できなかったり、集団での共同作業に困難を示したりする場合がある。

・音、におい、接触刺激、痛みなど特定の感覚に過敏性を示したり、鈍さを示したりすることがある。

・生活習慣や偏食、 同じ服をいつも着るなどの特徴的なこだわりを持ったり、特定の興味に熱中することがある。また、くるくるとまわったり手のひらをひらひらさせたりする行動がよく見られる。

【専門家監修】広汎性発達障害(PDD)とは?年齢別の症状、特徴、困りごとを解説

ASD(自閉スペクトラム症)とは?専門機関や診断基準を解説【専門家監修】

【専門家監修】ASD(自閉スペクトラム症)の子どもの0歳~6歳、小学生、思春期まで年齢別の特徴、診断や治療、支援、接し方など

アスペルガー症候群(ASD/自閉スペクトラム症)とは?特徴と相談先【専門家監修】

◆ADHD(注意欠如多動症)

【特徴】

「不注意・多動性・衝動性」といわれる、「落ち着きがない」「集中力がない」などはよくある行動のようにも見えますが、ADHD(注意欠如・多動症)の場合には社会的な活動や学業、日常で困難を抱える場合があります。

【具体的な例】

・不注意:忘れ物や大切なものでも失くしてしまうことが多く、うっかりしたミスを何度も繰り返してしまうことがある。周りからの刺激があると気が散りやすいことから注意力散漫ともいわれる場合がある。

・多動性:「静かにしましょう」という簡単な指示にもおしゃべりが止まらなかったり、席についていられずに歩き回ったりしてしまう場合がある。また、座っていても、モジモジと手や体を動かし続けてしまうことがある。

・衝動性:興味のあるものを見たり聞いたりすると興奮しやすく、思いついたことをすぐに声に出してしまったり突発的な行動をしてしまうなど、衝動を抑えるのが困難なことがある。順番を待つことや我慢することが苦手であったり、イライラしやすいことがあり、些細なことでも思い通りにいかないと気になってしまう場合がある。

・叱られることや注意されることが多くなると、自信を失ったり、やる気を失ったりしてしまうことがある。

「不注意・多動性・衝動性」といわれる、「落ち着きがない」「集中力がない」などはよくある行動のようにも見えますが、ADHD(注意欠如・多動症)の場合には社会的な活動や学業、日常で困難を抱える場合があります。

【具体的な例】

・不注意:忘れ物や大切なものでも失くしてしまうことが多く、うっかりしたミスを何度も繰り返してしまうことがある。周りからの刺激があると気が散りやすいことから注意力散漫ともいわれる場合がある。

・多動性:「静かにしましょう」という簡単な指示にもおしゃべりが止まらなかったり、席についていられずに歩き回ったりしてしまう場合がある。また、座っていても、モジモジと手や体を動かし続けてしまうことがある。

・衝動性:興味のあるものを見たり聞いたりすると興奮しやすく、思いついたことをすぐに声に出してしまったり突発的な行動をしてしまうなど、衝動を抑えるのが困難なことがある。順番を待つことや我慢することが苦手であったり、イライラしやすいことがあり、些細なことでも思い通りにいかないと気になってしまう場合がある。

・叱られることや注意されることが多くなると、自信を失ったり、やる気を失ったりしてしまうことがある。

【専門家監修】ADHD(注意欠如多動症)の3つのタイプとは?「不注意」「多動・衝動性」「混合」それぞれの特徴を解説

◆LD・SLD(限局性学習症)の特徴

【特徴】

基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、読む・書く・聞く・計算などのある特定分野における理解・能力取得に極端な困難さがあります。LD(学習障害/限局性学習症)は「読み」に困難があるディスレクシア(読字障害)、「書く」ことに困難があるディスグラフィア(書字表出障害)、算数・推論に困難があるディスカリキュリア(算数障害)に分類されます。

【具体的な例】

・能力に偏りがある場合が多く、たとえば人よりも計算はできるが漢字がうまく書けないといった場合もあるため、努力不足などと誤解されることがある。

・目から入ってくる情報処理がスムーズに行えず、図形や似たような漢字や文字などが理解できないこともある。

・文章のどこを読んでいるのか突然分からなくなってしまうことがある。

・読み書きに人一倍努力が必要で、疲れやすく頭痛が起こったりすることがある。

・叱られることや注意されることが多くなると、自信を失ったり、やる気を失ったりしてしまうことがある。

基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、読む・書く・聞く・計算などのある特定分野における理解・能力取得に極端な困難さがあります。LD(学習障害/限局性学習症)は「読み」に困難があるディスレクシア(読字障害)、「書く」ことに困難があるディスグラフィア(書字表出障害)、算数・推論に困難があるディスカリキュリア(算数障害)に分類されます。

【具体的な例】

・能力に偏りがある場合が多く、たとえば人よりも計算はできるが漢字がうまく書けないといった場合もあるため、努力不足などと誤解されることがある。

・目から入ってくる情報処理がスムーズに行えず、図形や似たような漢字や文字などが理解できないこともある。

・文章のどこを読んでいるのか突然分からなくなってしまうことがある。

・読み書きに人一倍努力が必要で、疲れやすく頭痛が起こったりすることがある。

・叱られることや注意されることが多くなると、自信を失ったり、やる気を失ったりしてしまうことがある。

LD・SLD(限局性学習症)とは?症状や特徴、診断方法について【専門家監修】

◆知的発達症(知的障害)の特徴

【特徴】

日常生活や学校生活の上で、知的能力の発達の遅れから、学習やコミュニケーション、認知の困難が見られます。また、生活能力・適応能力にも困難が見られます。知的能力と適応能力の両方の側面から軽度・中等度・重度・最重度の4つに分けられています。

【具体的には】

・言語能力の遅れ:言葉の発達がゆっくり、言葉数が少ないなど

・運動能力の遅れ:寝返りや歩行の発達がゆっくり、不器用でぎこちない動きなど

・社会性の遅れ:友達と上手く遊べないことがあったり、一人でいることが多い場合があるなど

・適応能力の遅れ:身辺自立、買い物、交通機関の利用、金銭管理などの困難を抱える場合がある

日常生活や学校生活の上で、知的能力の発達の遅れから、学習やコミュニケーション、認知の困難が見られます。また、生活能力・適応能力にも困難が見られます。知的能力と適応能力の両方の側面から軽度・中等度・重度・最重度の4つに分けられています。

【具体的には】

・言語能力の遅れ:言葉の発達がゆっくり、言葉数が少ないなど

・運動能力の遅れ:寝返りや歩行の発達がゆっくり、不器用でぎこちない動きなど

・社会性の遅れ:友達と上手く遊べないことがあったり、一人でいることが多い場合があるなど

・適応能力の遅れ:身辺自立、買い物、交通機関の利用、金銭管理などの困難を抱える場合がある

知的障害(知的発達症)とは?「IQ」の基準や分類、「適応機能」との関係などを解説!【専門家監修】

発達障害の「グレーゾーン」とは

グレーゾーンとは、明確な定義は存在しませんが、定型発達と発達障害の間の境界領域を指す俗称を指します。医学的な診断基準を全て満たすわけではないものの発達障害のいくつかの特性を持ち、日常生活を送る上でも困難を抱えている状態であるとき、グレーゾーンと言われることが多いようです。

グレーゾーンの症状は「どの発達障害の傾向を持つグレーゾーンなのか」によって異なるため、グレーゾーンに特定の症状というものが存在するわけではありません。

またグレーゾーンには、その人の持つ症状や特性の程度やその現れ方が、体調や環境・場面によって左右されるという特徴があります。例えば、学校にいるときは症状が強く出るが、家では比較的症状が弱くなるといったことが起こりえます。

グレーゾーンの症状は「どの発達障害の傾向を持つグレーゾーンなのか」によって異なるため、グレーゾーンに特定の症状というものが存在するわけではありません。

またグレーゾーンには、その人の持つ症状や特性の程度やその現れ方が、体調や環境・場面によって左右されるという特徴があります。例えば、学校にいるときは症状が強く出るが、家では比較的症状が弱くなるといったことが起こりえます。

発達障害におけるグレーゾーンとは?特徴や注意すべきポイントなどを紹介します!【専門家監修】

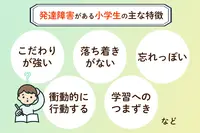

発達障害がある小学生の特徴は?発達障害のチェックポイントやグレーゾーンについても【専門家監修】

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています