知的障害(知的発達症)とは?「IQ」の基準や分類、「適応機能」との関係などを解説!【専門家監修】

知的障害(知的発達症)とは、発達期までに生じた知的機能障害により、認知能力や適応能力の発達が全般的に遅れた水準にとどまっている状態を指します。

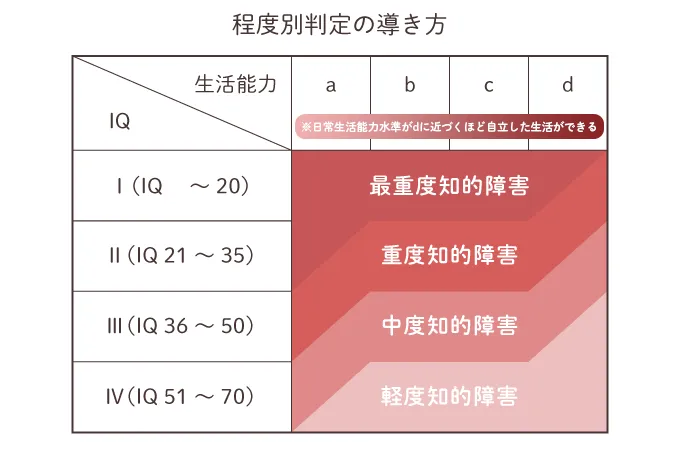

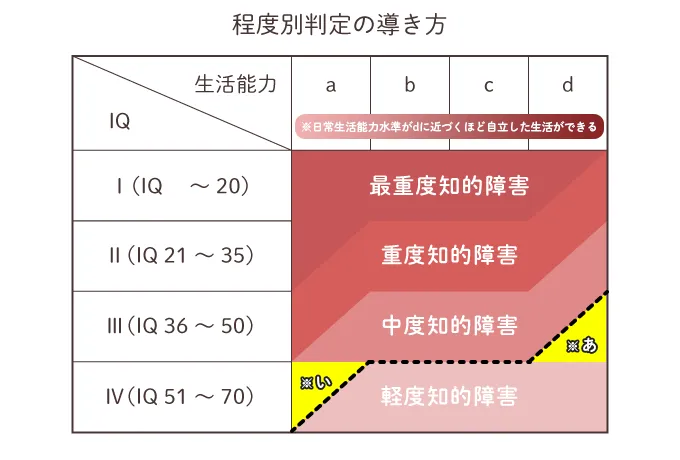

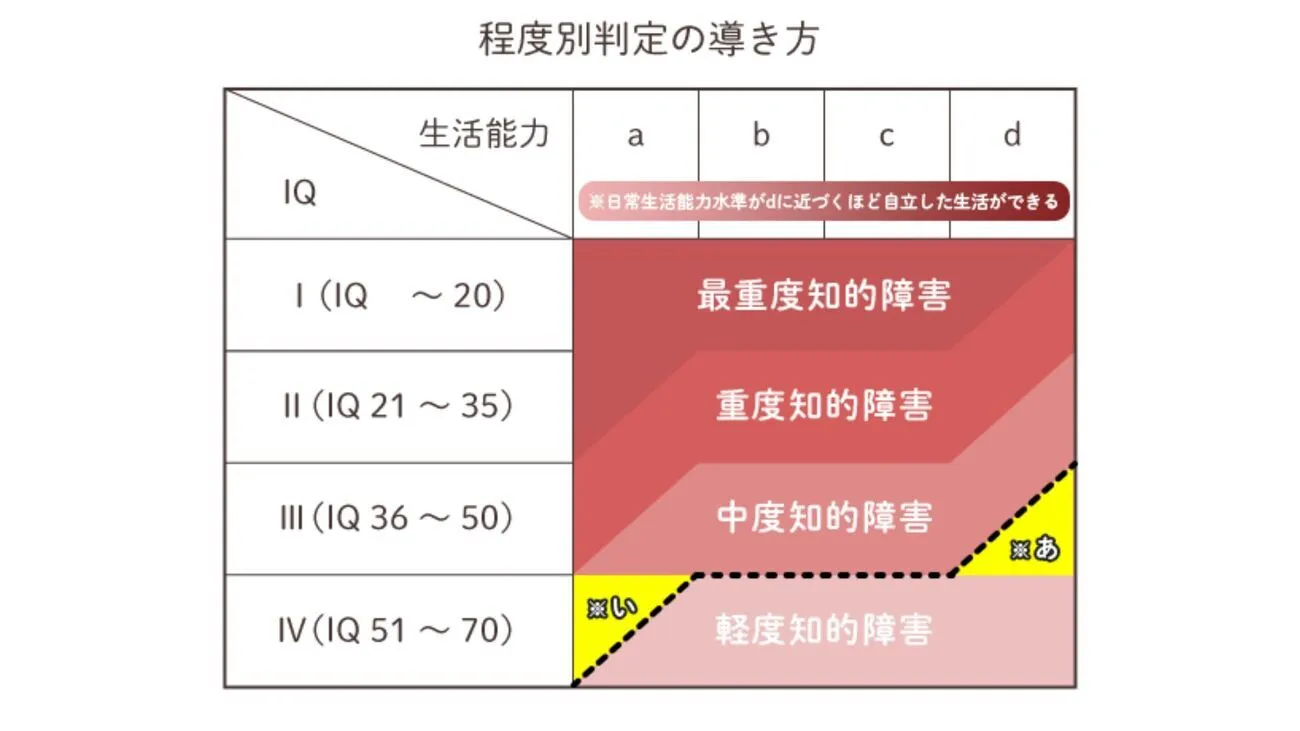

その程度はさまざまで、一人ひとりの特徴も異なります。また知的障害(知的発達症)は「知的機能(IQ)」だけで判断されるのではなく、「適応機能」と合わせて判断され、「軽度」「中度」「重度」「最重度」の4つの等級に分類されます。この記事では、知的障害(知的発達症)の症状や特徴、診断基準などについて分かりやすく紹介します。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

知的障害(知的発達症)とは? 知的障害(知的発達症)の程度別の特徴・症状

※以前は「知的障害」との表記でしたが、DSM-5以降は「知的能力障害/知的発達症」との表記となりました。ここでは一般的に使用されている「知的障害」と併記し「知的障害(知的発達症)」と記載しています。

LD・SLD(限局性学習症)とは?症状や特徴、診断方法について【専門家監修】

知的障害(知的発達症)の分類

このように、知的障害(知的発達症)は知的機能検査だけで判断されるわけではなく、知的機能(IQ)と適応能力(生活能力)の2つが評価されたうえで診断されます。

以下では、知的障害(知的発達症)の程度別に、よく見られる特徴や症状や知的障害(知的発達症)と発達障害の違いについてご紹介します。

軽度知的障害(軽度知的発達症)/IQ50~70程度

軽度知的障害(軽度知的発達症)の特徴の例としては、

- 清潔、服の着脱を含めた基本的な生活習慣が確立している

- 簡単な文章での意思表示や理解が可能

- 漢字の習得が困難

- 集団参加や友達との交流は可能

軽度知的障害(知的発達症)とは? 「発達障害と何が違う?」「原因は?」「診断はどこで?」【専門家が監修】

中度知的障害(中度知的発達症)/IQ35~50程度

中度知的障害(中度知的発達症)の具体的な特徴の例としては、

- 指示があれば衣服の着脱はできるが、場合に合わせた選択・調整が困難

- 入浴時、自分で身体を洗えるが、プライベートゾーンなど洗い残しがある

- お釣りの計算が苦手

- 新しい場所での移動・交通機関の利用は困難

- ひらがなでの読み書きはある程度可能

重度知的障害(重度知的発達症)/IQ20~35程度

重度知的障害(重度知的発達症)の具体的な特徴の例としては、

- 着替え、入浴、食事などの生活に指示や手助けが必要

- 簡単な挨拶や受け答え以外のコミュニケーションが苦手

- 体の汚れや服の乱れをあまり気にしない

- 一人での移動が困難

最重度知的障害(最重度知的発達症)/IQ20以下程度

最重度知的障害(最重度知的発達症)の具体的な特徴の例としては、

- 衣服の着脱ができない

- 便意を伝えられない

- 言葉がない。身振りや簡単な単語で意思表示をしようとすることもある

- 食事に見守りや介助が必要

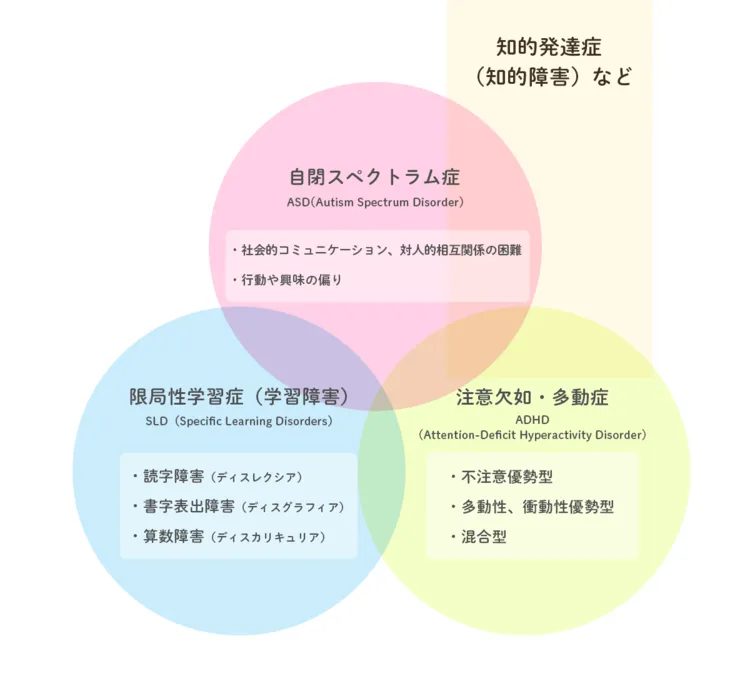

知的障害(知的発達症)と発達障害の違い

この図のように、知的障害(知的発達症)と発達障害は重なり合う(併存)していることがあります。読み書きなどに関する困難があり、知的障害(知的発達症)を伴わない場合はLD・SLD(限局性学習症)と診断されます。

※学習障害は現在、「SLD(限局性学習症)」という診断名となっていますが、最新版DSM-5-TR以前の診断名である「LD(学習障害)」といわれることが多くあるため、ここでは「LD・SLD(限局性学習症)」と表記します。

知的障害(知的発達症)のチェック方法は?知的障害(知的発達症)の診断基準

知能検査

■田中ビネー知能検査 V(ファイブ)

2歳から成人まで受けることができます。就学する5~6歳の年齢にフォーカスをあて、特別な配慮が必要かどうかを判断するための「就学児版田中ビネー知能検査V(ファイブ)」という検査もあります。子どもが興味を持てるように、検査に使われる道具が工夫されています。日常生活において必要な知能と、学習する上において必要な知能の2つを測定します。

■ウェクスラー式知能検査

ウェクスラー式知能検査は、年齢ごとに3つのテストに分類されます。

- 幼児(3歳10ヶ月〜7歳1ヶ月)→WPPSI

- 学生児(5歳から16歳11ヶ月)→WISC

- 成人(16歳〜)→WAIS

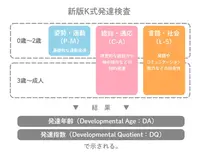

■新版K式発達検査

生後100日ごろから14歳くらいまでの人が受けることができます。、「姿勢・運動」(P-M)、「認知・適応」(C-A)、「言語・社会」(L-S)の3領域について評価されます。3歳以上では「認知・適応」面、「言語・社会」面に、重点を置かれ検査するため、知能検査と同じように扱います。楽しみながら検査を受けることができるので、緊張していない自然な行動から判断することができます。試験者は子どもの検査結果だけでなく、言語反応、感情、動作、情緒などの反応も記録し、総合的に判断します。

知的障害の診断・検査の内容は?診断の年齢や相談機関、診断までのプロセスまとめ

知能検査とは?知能指数(IQ)や検査の種類、結果の活かし方など【専門家監修】

【専門家監修】田中ビネー知能検査、就学児版 田中ビネー知能検査とは?特徴や結果の表し方などを解説

新版K式発達検査について【専門家監修】

ウェクスラー式知能検査(WISC・WAIS)とは?費用・保険適用と検査結果からわかる特や能力性【専門家監修】

適応能力検査

■適応能力検査の種類

- Vineland-II(全年齢)

- ASA旭出式社会適応スキル(幼児〜高)

- S-M社会生活能力検査(乳幼児〜中学生)

喧嘩でケガ、不登校で転校…発達障害がある子との毎日を守る意外な方法--月200円で心理士相談までもサポート

年齢別に見た知的障害(知的発達症)の症状の現れ方ーー乳幼児、小中高校生、大人までそれぞれ解説

例えば、以下のような特徴が見られることがあります。

- コミュニケーション発達の遅れ

- 集団に馴染みにくい

- てんかん症状を伴う場合がある

- 勉強についていけない

- 日常の行動に時間がかかる

- 学校での不適応

- 対人関係がうまく築けない

- 自分なりの独特な手順がある

- 見通しを立てたり考えをまとめたりすることが苦手

- 金銭的なトラブルに巻き込まれやすい

- 成人病のリスクが高い

以下で詳しく、知的障害(知的発達症)のある人の年齢別の特徴をご紹介します。

乳幼児(0歳〜未就学児)

■身体的な特徴

知的障害(知的発達症)を引き起こす原因によって異なりますが、身体的発達や運動発達が遅れることもあります。例えばダウン症の場合は、低身長や特有の顔つきが見られたり、体が柔らかかったりといった身体的な特徴が見られます。

■コミュニケーション発達の遅れ

知的障害(知的発達症)のある赤ちゃんは発語の遅れや年齢に応じた会話ができない、質問にうまく答えられないなどのコミュニケーション発達が遅れることもあります。知的障害(知的発達症)が重度の場合には、意思表示だけでなく、相手の言葉の理解も困難な場合があります。

■集団に馴染みにくい

上記のような理由からルールが理解できなかったり、意思疎通がはかれず周りの子どもに馴染めなかったりすることもあります。

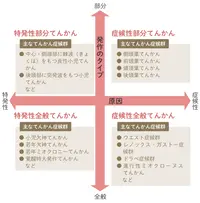

■てんかん症状を伴う場合がある

てんかん症状がある子どももいます。一般的に分かりにくいものもあるので、医療機関での検査をすすめられる場合があります。

てんかんとは?原因や発作の種類、発達障害との関係や支援制度について紹介します!【医師監修】

学齢期(6歳〜15歳)

知的障害(知的発達症)のある子どもは学年に見合った学力の習得が難しい場合があります。学校の勉強についていけず、小学生になって初めて知的障害(知的発達症)があるかもしれないと感じる保護者の方も多いそうです。

■日常の行動に時間がかかる

衣服の着脱や食事に時間がかかってしまうことがあります。指示が出されればできることも多いですが、日常生活において困難なことが増えることがあります。

■学校での不適応

人と関わることが苦手で集団生活が困難という場合もあります。また、友達とコミュニケーションを取ることはできても、勉強についていけず、勉強自体が嫌で学校に行くことを嫌がることもあります。

■対人関係がうまく築けない

勉強ができないことや人間関係が原因で先生や保護者に反抗的な態度をとることがあります。知的障害(知的発達症)があるとは気づかずに、日常生活や人間関係に悩んでいる可能性があります。その一方で、知的障害(知的発達症)のある人の中には素直すぎて、人のことをすぐ信じてしまい人の悪意や皮肉を感じ取れない人もいます。

■自分なりの独特な手順がある

知的障害(知的発達症)はASD(自閉スペクトラム症)との併存症である場合もあります。自分のこだわりを持っていて、そのこだわりが変えられるのを極端に嫌がることがあります。

青年・成人期(15歳〜)

物事を広い視野で考えて、「明日はこれがあるから今日はこれをしなければならない」と考えることに困難があったり、スケジュール管理や予定を立てることを苦手という場合があります。

また、何かを自分で決めないといけないときに判断することが困難ということもあります。指示に従う、決められたことをするのはできても、自分で何か考えることが苦手という場合もあります。

学生時代は大きな困難に直面しなかった方でも、社会人になり仕事を始め、並行して複数のことを考えることが難しくミスを頻発したり、コミュニケーションの難しさを感じ、大人になってから診断を受けて知的障害(知的発達症)があることが分かることがあります。

■金銭的なトラブルに巻き込まれやすい

消費トラブルや金銭トラブルに巻き込まれる可能性もあります。また就労の困難がある場合もあります。適切な支援を利用したり、相談できる人をつくることも重要です。

■成人病のリスクが高い

偏食から糖尿病になったり、運動不足から肥満傾向が高まるなど、健康管理が難しいこともあります。

知的障害(知的発達症)の子の接し方7選|子育ての困難と対処法まとめ【専門家監修】

大人の知的発達症(知的障害)について、知的発達症(知的障害)での 仕事上の困りごとや対処法まとめ【専門家監修】