軽度知的障害(知的発達症)とは? 「発達障害と何が違う?」「原因は?」「診断はどこで?」【専門家が監修】

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

Upload By 医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

軽度知的障害(知的発達症)は、言葉によるコミュニケーションや日常的な生活が可能なことから、気づかれにくいという特徴があります。しかし、抽象的な内容の認識に困難さがあり、学習面でのつまずきや複雑な対人コミュニケーションなどに難しさを感じることが多い障害です。

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

軽度知的障害(知的発達症)とは?軽度、中度、重度、最重度の違い

この記事で分かること

- 軽度知的障害(知的発達症)とは? 中度・重度との具体的な違いや、「ただ発達が遅いだけ」との見分け方

- 「うちの子、もしかして…?」気づかれにくい軽度知的障害(知的発達症)のサイン【子ども・大人別の特徴リスト】と、先輩ママの体験談

- 知的障害の原因は遺伝?私のせい? 発達障害(ASD等)との違いや併存に関する疑問への答え

- 診断はどこで受ける?何科? 知的障害(知的発達症)の診断基準と、具体的な検査(WISC等)の流れ

- 【子ども・大人別】「知的障害かも?」と悩んだ時にすぐに動ける、具体的な相談先と窓口リスト

- 療育手帳はどうすれば取れる? 申請の全ステップと、学校・職場で頼める「合理的配慮」の具体例

知的障害(知的発達症)は、一般に「認知や言語などにかかわる知的機能」の発達に遅れが認められ、他人との意思の交換、日常生活や社会生活、安全、仕事、余暇利用などについての適応能力が不十分であり、特別な支援や配慮が必要な状態をさします。また、その状態は、周りの環境や社会的条件で変わっていく可能性があるといわれています。

知的障害(知的発達症)には程度の差があり、IQや適応能力などで「軽度」「中度」「重度」「最重度」の4段階に分けられます。後述の「分類の仕方」で詳しく解説します。

※現在、『ICD-11』では「知的発達症」、『DSM-5』では「知的能力障害(知的発達症/知的発達障害)」と表記されていますが、知的障害者福祉法などの福祉的立場においては「知的障害」と使用していることが多いため、この記事では「知的障害(知的発達症)」という表記を用います。

軽度知的障害(知的発達症)は幼児期には気づかれにくく、中には学齢期以降に不登校やひきこもり、うつ病や不安障害(不安症)などになったことをきっかけに相談機関や医療機関を訪れて、その背景として軽度知的障害(知的発達症)が診断されるというケースもあります。またASD(自閉スペクトラム症)などの併存症を伴っていることもあり、軽度知的障害(知的発達症)より併存症の診断が先行する場合もあります。

知的障害(知的発達症)には程度の差があり、IQや適応能力などで「軽度」「中度」「重度」「最重度」の4段階に分けられます。後述の「分類の仕方」で詳しく解説します。

※現在、『ICD-11』では「知的発達症」、『DSM-5』では「知的能力障害(知的発達症/知的発達障害)」と表記されていますが、知的障害者福祉法などの福祉的立場においては「知的障害」と使用していることが多いため、この記事では「知的障害(知的発達症)」という表記を用います。

軽度知的障害(知的発達症)は幼児期には気づかれにくく、中には学齢期以降に不登校やひきこもり、うつ病や不安障害(不安症)などになったことをきっかけに相談機関や医療機関を訪れて、その背景として軽度知的障害(知的発達症)が診断されるというケースもあります。またASD(自閉スペクトラム症)などの併存症を伴っていることもあり、軽度知的障害(知的発達症)より併存症の診断が先行する場合もあります。

知能指数(IQ)と適応能力とは

●知能指数(IQ)とは

平均とされる知能指数(IQ)は90~109といわれています。軽度知的障害(知的発達症)の知能指数(IQ)は、概ね50~69とされています。

●適応能力とは

適応能力とは身辺の自立(食事・着替え・排泄など)や家事、社会的な対人関係の構築、読み書き・コミュニケーションなど日常生活や社会生活上における全般的な能力のことを指します。

平均とされる知能指数(IQ)は90~109といわれています。軽度知的障害(知的発達症)の知能指数(IQ)は、概ね50~69とされています。

●適応能力とは

適応能力とは身辺の自立(食事・着替え・排泄など)や家事、社会的な対人関係の構築、読み書き・コミュニケーションなど日常生活や社会生活上における全般的な能力のことを指します。

【専門家監修】知能指数(IQ)とは?目安、平均値、測り方、知能指数が低い場合の特徴や支援について解説

知的障害(知的発達症)軽度、中度、重度、最重度の分類の仕方

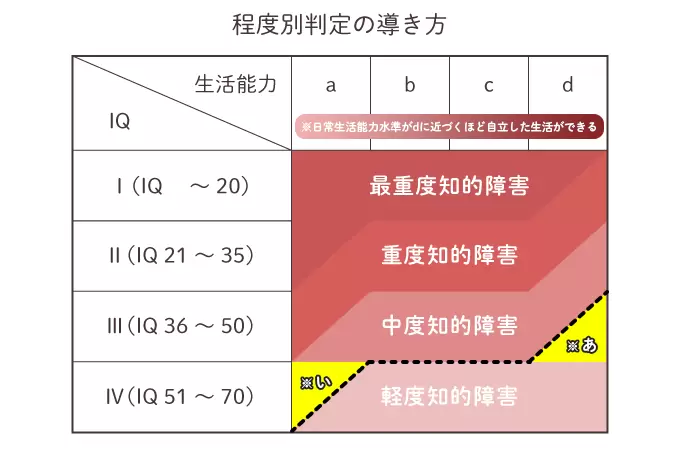

知的障害(知的発達症)は軽度、中度、重度、最重度に分けられます。この図は厚生労働省の資料を基に知的障害(知的発達症)の程度・区分を示した図です。日常生活能力水準がaに近づくほど自立した生活が難しくなり、同様にⅠに近づくほどIQが低くなります。

知能指数(IQ)が低かったとしても日常生活への適応能力が高ければ、一段階軽度の程度で判断されることもあります。

知能指数(IQ)が低かったとしても日常生活への適応能力が高ければ、一段階軽度の程度で判断されることもあります。

たとえばIQが36~50の範囲でも適応能力が高ければ軽度知的障害(知的発達症)に含まれます(※あ)。一方で、IQ51~70の範囲でも日常生活への適応能力が低い場合は、中度知的障害(知的発達症)に含まれる場合もあるということです(※い)。

このように、知的障害(知的発達症)は知的機能と適応機能の2つが評価された上で診断されます。

またこの診断方式は、療育手帳を取得する際にも用いられます。療育手帳については6章で詳しく解説します。

このように、知的障害(知的発達症)は知的機能と適応機能の2つが評価された上で診断されます。

またこの診断方式は、療育手帳を取得する際にも用いられます。療育手帳については6章で詳しく解説します。

知的障害(知的発達症)とは?「IQ」の基準や分類、「適応機能」との関係などを解説!【専門家監修】

軽度知的障害(知的発達症)の特徴は?

軽度知的障害(知的発達症)は知的機能と適応能力にやや遅れがあるものの、身の回りのこと(食事・洗面・着衣・排泄など)は自分で行うことができます。読字、書字、算数、時間などの概念の認識や、会話、コミュニケーションなどの社会的な面において困難を抱えることもありますが、自ら学び取る力もあり、経験を重ねることで得られる知識や学びは広がります。

軽度知的障害(知的発達症)の大人、子どもそれぞれの特徴と気づきやすい場面は

●軽度知的障害(知的発達症)の大人の場合

軽度発達障害(知的発達症)がある大人は、物事を覚えるのに時間がかかる、または忘れやすい、計算や文章の読み取り、複雑な指示の理解が難しいため、仕事上での困りごとが多くなる場合があります。

また、言葉の表出や相手の気持ちを汲むなどのコミュニケーションが苦手な場合が多いため、職場で同僚や上司と人間関係を築きにくいという場面あるかもしれません。

周りからは身の回りのことは自分で行うことができ、ある程度仕事を行うことができるように見えてしまうため、生きづらさや理解されない悩みを抱える方も多いようです。

●軽度知的障害(知的発達症)の子どもの場合

軽度知的障害(知的発達症)がある子どもは言葉の遅れ、学習の苦手さがあるといわれています。

言葉は話せても、抽象的な意味を理解したり説明したりすることが難しかったり、文字の読み書きや計算など学習面で全般的な遅れがある場合もあります。また物事を記憶しておくことも苦手な傾向があります。

物事を概念的にとらえて学習するよりも直接的・経験的に学ぶ方が多く、このため経験の範囲を超えた知的な要求が増える学齢期以降に障害があることに気づくことが多いのです。

軽度発達障害(知的発達症)がある大人は、物事を覚えるのに時間がかかる、または忘れやすい、計算や文章の読み取り、複雑な指示の理解が難しいため、仕事上での困りごとが多くなる場合があります。

また、言葉の表出や相手の気持ちを汲むなどのコミュニケーションが苦手な場合が多いため、職場で同僚や上司と人間関係を築きにくいという場面あるかもしれません。

周りからは身の回りのことは自分で行うことができ、ある程度仕事を行うことができるように見えてしまうため、生きづらさや理解されない悩みを抱える方も多いようです。

●軽度知的障害(知的発達症)の子どもの場合

軽度知的障害(知的発達症)がある子どもは言葉の遅れ、学習の苦手さがあるといわれています。

言葉は話せても、抽象的な意味を理解したり説明したりすることが難しかったり、文字の読み書きや計算など学習面で全般的な遅れがある場合もあります。また物事を記憶しておくことも苦手な傾向があります。

物事を概念的にとらえて学習するよりも直接的・経験的に学ぶ方が多く、このため経験の範囲を超えた知的な要求が増える学齢期以降に障害があることに気づくことが多いのです。

知的障害(知的発達症)の子の接し方7選|子育ての困難と対処法まとめ【専門家監修】

軽度知的障害(知的発達症)ならではの戸惑いや併存症について

なかなか気づかれにくい障害ゆえに、本人や保護者が障害を受け入れることに戸惑いを感じることがあります。また、勉強についていけなかったり、対人関係が上手くいかなかったりなど、周囲から努力不足と責められた本人は「自分はダメだ」などと悩み、場合によっては相談もできずに自尊感情が低下することもあります。

学齢期以降に障害が明らかになるケースでは、以前から症状には気づいていながらも診断を受けていなかったというケースと、診断をきっかけに症状に気づいたというケースがあります。

前者の場合は、症状がある程度みられていたため家族・親戚や学校なども、それぞれで既に本人に合わせた対応をしていることもありますが、改めて話し合い、接し方や合理的配慮などを考えていく必要があります。一方で後者のケースの場合は、まずは周囲への理解を得ていかなければならないため、「何からどうすればいいのか分からない」など、戸惑うことがあります。

■二次障害のリスクに注意

軽度知的障害(知的発達症)は、その特性が基となって周囲とのコミュニケーションが上手くいかないことや、不適合な環境やストレスなどが原因となって、行動面での問題が生じたり精神面での障害が生じてしまうリスクもあります。

例えばうつや不安症などの精神面の問題、パニックや自傷行動、破壊・攻撃的な行動、不登校やひきこもりなどがあります。場合によっては軽度知的障害(知的発達症)の症状よりも二次障害の症状が目立って表出する場合もあります。

■軽度知的障害(知的発達症)ある子どもの子育て体験談

ここでは、軽度知的障害(知的発達症)の体験談をご紹介します。

小さい頃から育てやすく、就学前までは子育てで特に大きな苦労を感じたことがないという娘さん。小学1年生で勉強につまづき、軽度知的障害(知的発達症)が分かったのは、小学校5年生でした。「今思えば……」と感じたことを語っていただいています。

学齢期以降に障害が明らかになるケースでは、以前から症状には気づいていながらも診断を受けていなかったというケースと、診断をきっかけに症状に気づいたというケースがあります。

前者の場合は、症状がある程度みられていたため家族・親戚や学校なども、それぞれで既に本人に合わせた対応をしていることもありますが、改めて話し合い、接し方や合理的配慮などを考えていく必要があります。一方で後者のケースの場合は、まずは周囲への理解を得ていかなければならないため、「何からどうすればいいのか分からない」など、戸惑うことがあります。

■二次障害のリスクに注意

軽度知的障害(知的発達症)は、その特性が基となって周囲とのコミュニケーションが上手くいかないことや、不適合な環境やストレスなどが原因となって、行動面での問題が生じたり精神面での障害が生じてしまうリスクもあります。

例えばうつや不安症などの精神面の問題、パニックや自傷行動、破壊・攻撃的な行動、不登校やひきこもりなどがあります。場合によっては軽度知的障害(知的発達症)の症状よりも二次障害の症状が目立って表出する場合もあります。

■軽度知的障害(知的発達症)ある子どもの子育て体験談

ここでは、軽度知的障害(知的発達症)の体験談をご紹介します。

小さい頃から育てやすく、就学前までは子育てで特に大きな苦労を感じたことがないという娘さん。小学1年生で勉強につまづき、軽度知的障害(知的発達症)が分かったのは、小学校5年生でした。「今思えば……」と感じたことを語っていただいています。

小5娘、軽度知的障害とASDの診断で療育手帳取得はどうする?夫の「様子見でいいんじゃない?」「そのうち追いつくかもよ」の言葉を聞いて…!

年中のときに、軽度知的障害(知的発達症)やASD(自閉スペクトラム症)の診断がおりた息子さん。困り感は少ないのですが、トラブルに気づかないだけなのかもしれないとお母さまは心配されています。通常学級でも大丈夫そうと言われる息子さんの就学先に悩んだお話です。

特別支援学級?通常学級?軽度知的障害の息子の進路。ママ友は「通常学級で大丈夫そうなのに」と言うけれど…母の決断は――発達ナビユーザー体験談

ASD(自閉スペクトラム症)と軽度知的障害(知的発達症)が並存している息子さん。見通し不安が強く、入園式では大号泣。でも卒園式、小学校の入園式では……。お子さんの特性あわせた準備が大切なようです。

自閉症息子の大号泣入園式!母と離れられず出席を断念。「もっと伝えておけばよかった」見通しの大切さを感じて現在はーーユーザー体験談

知的障害(知的発達症)の原因、発達障害との違い、関係は?

知的障害(知的発達症)の原因は一つではなく、原因不明の知的障害(知的発達症)の人も多いとされています。原因解明の研究が進んでいますが、現段階では内的原因と外的原因に分類することができるといわれています。

内的原因

内的原因とは遺伝子や染色体の異常など、子どもが先天的にもつ原因のことをいいます。病気や外傷など脳障害をきたす疾患で、これらの併存症として知的障害(知的発達症)が一緒に起きることを病理的要因と呼びます。

この中にはてんかんや脳性まひなどのほか、ダウン症などの染色体異常による疾病も含まれます。知的障害(知的発達症)の原因の約8割が出生前に発生していることが分かっており、以下のような疾病があげられます。

・ダウン症

・多因子性疾患

・てんかん

・脳性まひ など

※上記にあげたものは必ずしも知的障害(知的発達症)をともなうわけではありません。

また、中には特に疾病名などがなくても内的原因によって知能水準が知的障害の範囲内にあるといった場合もあり、生理的要因と呼んで区別されます。

この中にはてんかんや脳性まひなどのほか、ダウン症などの染色体異常による疾病も含まれます。知的障害(知的発達症)の原因の約8割が出生前に発生していることが分かっており、以下のような疾病があげられます。

・ダウン症

・多因子性疾患

・てんかん

・脳性まひ など

※上記にあげたものは必ずしも知的障害(知的発達症)をともなうわけではありません。

また、中には特に疾病名などがなくても内的原因によって知能水準が知的障害の範囲内にあるといった場合もあり、生理的要因と呼んで区別されます。

外的原因

外的原因とは出生前後に起こった事故や養育環境などによる外的な要因が、原因となることをいいます。具体的には出生前に母体を通じて感染症や薬物・アルコールなどの大量摂取などにより、子どもに影響を及ぼす場合があります。

中には知的障害(知的発達症)だけでなく、発育の遅れや中枢神経に何らかの異常をきたす恐れもあります。

また出産時のトラブルでの頭蓋内出血、出生後の感染症への感染、事故などによる発達期の頭部外傷が原因になることもあります。このことを環境要因と呼びます。

・感染症

・出産時、出産後に起こった頭部の外傷

・出産時のトラブル など

中には知的障害(知的発達症)だけでなく、発育の遅れや中枢神経に何らかの異常をきたす恐れもあります。

また出産時のトラブルでの頭蓋内出血、出生後の感染症への感染、事故などによる発達期の頭部外傷が原因になることもあります。このことを環境要因と呼びます。

・感染症

・出産時、出産後に起こった頭部の外傷

・出産時のトラブル など

知的障害(知的発達症)の原因は?遺伝との関連はあるの?【専門家監修】

発達障害との関係は?

発達障害者支援法の中でいわれる発達障害とは、ASD(自閉スペクトラム症)、LD・SLD(限局性学習症)、ADHD(注意欠如多動症)、またそれに類する脳の機能の障害で、その症状が通常低年齢において発現したものとされています。

知的障害(知的発達症)と発達障害の概念を図で表すと以下のようになります。

知的障害(知的発達症)と発達障害の概念を図で表すと以下のようになります。

この図のように、知的障害(知的発達症)と発達障害は併存することがあります。読み書きなどに関する困難さがあるけれども、知的障害(知的発達症)を伴わない場合は、LD・SLD(限局性学習症)と診断されます。

知的障害(知的発達症)と発達障害は生活するうえで困りごとが多くあるという共通点はありますが、「何が原因で、この困りごとが起こっているのか」ということが違うため、対応方法が異なります。併存している場合は、生じている困りごとが知的障害(知的発達症)が原因なのか、発達障害からなのかを把握し、それぞれに合わせた対応をすることが大切です。

知的障害(知的発達症)と発達障害は生活するうえで困りごとが多くあるという共通点はありますが、「何が原因で、この困りごとが起こっているのか」ということが違うため、対応方法が異なります。併存している場合は、生じている困りごとが知的障害(知的発達症)が原因なのか、発達障害からなのかを把握し、それぞれに合わせた対応をすることが大切です。

知能検査とは?知能指数(IQ)や検査の種類、結果の活かし方など【専門家監修】

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています