【専門家監修】知能指数(IQ)とは?目安、平均値、測り方、知能指数が低い場合の特徴や支援について解説

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

知能指数(IQ)とは人の知能の基準を数値化したものです。一般的に知能指数(IQ)が「高い」「低い」という言葉をよく聞きますが、知能指数の値は子どもの成長とどのように関係があるのでしょうか。今回は知能指数に対する正しい理解について、知能指数を知る目的や平均、知的障害(知的発達症)の目安、検査方法と結果の活かし方などを紹介します。

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

知能指数(IQ)とは

このコラムで分かること

- 知能指数(IQ)の正しい意味や平均値、知的障害(知的発達症)の診断における目安

- IQの数値だけでなく、項目のばらつき(得意・不得意の差)から見える子どもの特徴と困りごと

- 「ウェクスラー式」や「田中ビネー」など代表的な知能検査の種類と、検査を受けられる場所

- 検査結果を療育手帳の取得や特別支援学校への入学、日々の具体的な支援手立てにどう活かすか

- 子どもの発達や知能について不安を感じた際に頼れる公的な相談窓口

知能指数とは、人の知能の基準を数値化したものであり、IQとも呼ばれます。IQは「intelligence quotient」の頭文字を取った略称です。

「知能」の概念自体は時代と共に変化していますが、心理学の領域において一般的に記憶、視覚的な情報処理、語彙、言葉の理解、数的な操作などを「知能」としており、芸術性や創造性、他者感情理解などは現在の知能指数(IQ)では基本的に測定されていません。

知能指数(IQ)はいわゆる頭の良さに一致しないところもあるため「知能指数(IQ)が高い」=「頭が良い」ということではありません。

「知能」の概念自体は時代と共に変化していますが、心理学の領域において一般的に記憶、視覚的な情報処理、語彙、言葉の理解、数的な操作などを「知能」としており、芸術性や創造性、他者感情理解などは現在の知能指数(IQ)では基本的に測定されていません。

知能指数(IQ)はいわゆる頭の良さに一致しないところもあるため「知能指数(IQ)が高い」=「頭が良い」ということではありません。

知能指数(IQ)を調べる目的

子どもの知能指数(IQ)を調べる目的には、以下の3点があります。

1.知的機能の遅れがあるかどうかを知る

2.適切な学習指導や支援を受ける際のヒントを知る

3.疾患や障害の有無を鑑別するヒントを得る

検査を受けると、知能指数(IQ)は言語、推論、記憶などさまざまな項目ごとに算出されます。その結果をもとに、現在困っていることへの支援方法を検討したり、学習のつまづきを解消するための指導方法を考えたりすることに活用されます。また、知的障害(知的発達症)などの障害の診断、療育手帳を取得するための指標としても用いられます。

しかし、知能指数(IQ)だけで知的障害(知的発達症)の有無を判断することはありません。医師の診断を受ける際には、知能検査の結果だけでなく適応行動の評価、直接の問診や行動観察など多くのことを参考にしたうえで最終的に診断が行われます。

1.知的機能の遅れがあるかどうかを知る

2.適切な学習指導や支援を受ける際のヒントを知る

3.疾患や障害の有無を鑑別するヒントを得る

検査を受けると、知能指数(IQ)は言語、推論、記憶などさまざまな項目ごとに算出されます。その結果をもとに、現在困っていることへの支援方法を検討したり、学習のつまづきを解消するための指導方法を考えたりすることに活用されます。また、知的障害(知的発達症)などの障害の診断、療育手帳を取得するための指標としても用いられます。

しかし、知能指数(IQ)だけで知的障害(知的発達症)の有無を判断することはありません。医師の診断を受ける際には、知能検査の結果だけでなく適応行動の評価、直接の問診や行動観察など多くのことを参考にしたうえで最終的に診断が行われます。

知能指数(IQ)の目安

知能指数(IQ)は、知能を計るものさしの一つとして広く使用され、一般的な言葉としても受け入れられています。

知能指数(IQ)の平均は100で、プラスマイナス15が標準偏差(ばらつきの範囲)とされています。

知能指数(IQ)は専門の検査で測ることができ、その多くは「偏差IQ」という指標で結果が出ます。偏差IQは「同年齢の集団においてどの程度の発達レベルなのか」を把握するために、年齢別の平均値を基準として知能指数を算出したものです。

また、知能指数(IQ)が70~75未満だと知的障害(知的発達症)の診断の目安とも言われています。

ただ、一口に「知能指数(IQ)」と言っても、その数値に対する評価基準はさまざまなので、ここでは、厚生労働省が定める障害の程度・判定基準を解説します。

知能指数(IQ)の平均は100で、プラスマイナス15が標準偏差(ばらつきの範囲)とされています。

知能指数(IQ)は専門の検査で測ることができ、その多くは「偏差IQ」という指標で結果が出ます。偏差IQは「同年齢の集団においてどの程度の発達レベルなのか」を把握するために、年齢別の平均値を基準として知能指数を算出したものです。

また、知能指数(IQ)が70~75未満だと知的障害(知的発達症)の診断の目安とも言われています。

ただ、一口に「知能指数(IQ)」と言っても、その数値に対する評価基準はさまざまなので、ここでは、厚生労働省が定める障害の程度・判定基準を解説します。

厚生労働省が定める知的障害(知的発達症)の程度・判定基準

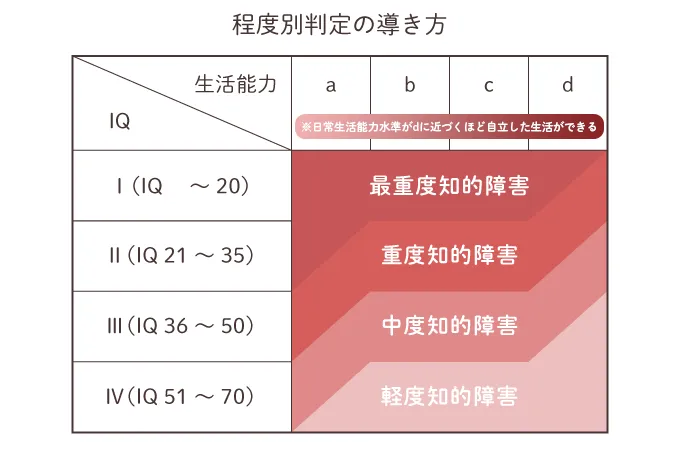

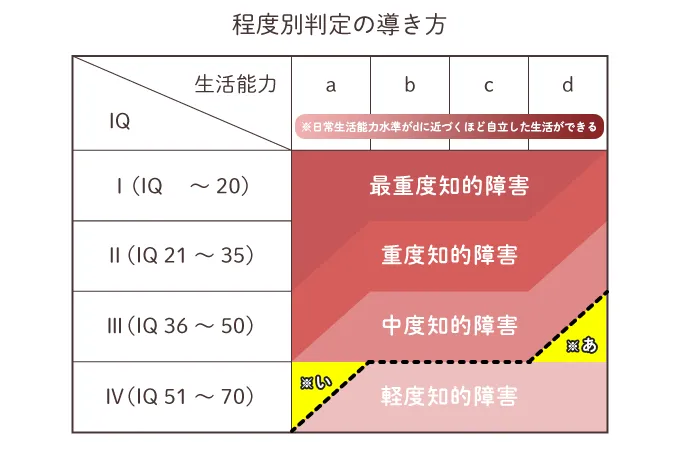

厚生労働省は、知的障害(知的発達症)の程度や判定基準について、知能指数(IQ)だけで判断するのではなく、コミュニケーションや運動機能などの「日常生活能力」の水準も加味して知的障害(知的発達症)の程度を判断するとしています。

この図では、横軸に日常生活能力水準をaからdで取り、縦軸に「知的機能(IQ)」のレベルをIからIVに取っています。「適応能力(生活能力)」はaに近づくほど自立した生活が難しく、dに近づくほど自立した生活ができるということを表します。また同様に知能指数(IQ)が低いほどIに近づき、IQが高いほどIVに近づきます。横軸と縦軸が合わさったところから、知的障害(知的発達症)の程度を診断します。

例えば、知能指数(IQ)36~50の方でも生活能力が高いと判断されれば、重度ではなく軽度知的障害に含まれます(以下の図※あ)。一方で、知能指数(IQ)51~70の方でも日常生活への生活能力が低い場合は、中度知的障害に含まれる場合もあるということです(以下の図※い)。

例えば、知能指数(IQ)36~50の方でも生活能力が高いと判断されれば、重度ではなく軽度知的障害に含まれます(以下の図※あ)。一方で、知能指数(IQ)51~70の方でも日常生活への生活能力が低い場合は、中度知的障害に含まれる場合もあるということです(以下の図※い)。

このように厚生労働省の基準では、知的障害(知的発達症)は知的機能検査だけで判断されるわけではなく、知能指数(IQ)と適応能力(生活能力)の2つが評価されたうえで診断されます。

知能指数(IQ)の「境界領域」とは

「境界領域」とは知的障害(知的発達症)の診断が出ておらず、一般的に知能指数(IQ)がおおよそ70~85未満領域のことを指す言葉です。医学的な用語、診断名ではなく、通称として使われています。

知能指数(IQ)が境界領域の子どもは、知的障害(知的発達症)の診断を受けることや療育手帳の取得が難しい場合があります。また、学習や対人関係で困難を感じていても、支援につながりにくいという特徴もあります。

また、知能指数(IQ)が境界領域の子どもの中には発達障害の特性がある場合もあります。その場合は、本人も周りも困っていることがあるが原因がわからず、対応が遅れてしまう可能性もあります。発達障害があるかどうかは、知能検査の結果だけでなく、ほかの心理検査の結果、普段の様子を長期的に見て判断する必要があります。子どもに気になる様子がある場合は、後ほど紹介する相談窓口で相談してみるといいでしょう。

知能指数(IQ)が境界領域の子どもは、知的障害(知的発達症)の診断を受けることや療育手帳の取得が難しい場合があります。また、学習や対人関係で困難を感じていても、支援につながりにくいという特徴もあります。

また、知能指数(IQ)が境界領域の子どもの中には発達障害の特性がある場合もあります。その場合は、本人も周りも困っていることがあるが原因がわからず、対応が遅れてしまう可能性もあります。発達障害があるかどうかは、知能検査の結果だけでなく、ほかの心理検査の結果、普段の様子を長期的に見て判断する必要があります。子どもに気になる様子がある場合は、後ほど紹介する相談窓口で相談してみるといいでしょう。

知的障害(知的発達症)とは?「IQ」の基準や分類、「適応機能」との関係などを解説!【専門家監修】

知的障害の診断・検査の内容は?診断の年齢や相談機関、診断までのプロセスまとめ

知能指数(IQ)の低い子ども、高い子ども、項目間で差が大きい子どもの特徴とは

ここでは、知能指数(IQ)の高低やばらつきによって表れる子どもの特徴を紹介します。知能指数(IQ)の数値にかかわらず、人それぞれ性格や得意・不得意が異なるため、一つの目安としてご覧ください。

知能指数(IQ)の低い子どもの特徴

知能指数(IQ)が低いとどのような特徴が見られることがあるのか紹介します。

知能指数(IQ)が低い子どもの特徴例

・言葉に遅れがある

・学習についていけない

・身体の使い方が苦手

・友達とのコミュニケーションが苦手

・着替えなど身の回りのことが苦手

・お金や時間の管理が苦手 など

知能指数(IQ)が低い子どもの特徴例

・言葉に遅れがある

・学習についていけない

・身体の使い方が苦手

・友達とのコミュニケーションが苦手

・着替えなど身の回りのことが苦手

・お金や時間の管理が苦手 など

知能指数(IQ)の高い子どもの特徴

では次に、知能指数(IQ)が高い子どもに見られる特徴の例を紹介します。

知能指数(IQ)が高い子どもの特徴例

・記憶力が高く、さまざまな出来事や情報を記憶している

・語彙が豊富で年齢より進んだ話し方をする

・ルールをすぐに把握し、気になる箇所があれば指摘する

・周囲との考え方の違いから、集団になじめないこともある など

なお、知能指数(IQ)が非常に高い場合、ギフテッドと呼ばれることがあります。英語のgiftedという単語に由来しているギフテッドは、「天賦の才を持つ人々」という意味です。同世代の子どもと比べて、先天的に高い能力を持っている人のことを表す傾向にありますが、医学的な診断名ではありません。また、日本において正式な定義もありません。

ギフテッドについては以下をご覧ください。

知能指数(IQ)が高い子どもの特徴例

・記憶力が高く、さまざまな出来事や情報を記憶している

・語彙が豊富で年齢より進んだ話し方をする

・ルールをすぐに把握し、気になる箇所があれば指摘する

・周囲との考え方の違いから、集団になじめないこともある など

なお、知能指数(IQ)が非常に高い場合、ギフテッドと呼ばれることがあります。英語のgiftedという単語に由来しているギフテッドは、「天賦の才を持つ人々」という意味です。同世代の子どもと比べて、先天的に高い能力を持っている人のことを表す傾向にありますが、医学的な診断名ではありません。また、日本において正式な定義もありません。

ギフテッドについては以下をご覧ください。

知能指数(IQ)の項目間で差が大きい子どもの特徴

知能指数(IQ)には、言語、思考、記憶、数量などさまざまな項目があり、全体的に高い、または低いのではなく、項目ごとに指数にばらつきがみられることもあります。項目間の差が大きいと、例えば記憶力は高いが、それらの情報を活用して推論するなどの思考が困難だったり、、視覚的な情報に対し認識や処理が優れていても、音声指示などの聴覚的情報の認識や処理が弱いなど生活や学校などで困りごとが生じる可能性もあります。

このような場合、周りから「本当はできるのに、わざとやっているのでは」と誤解されてしまい、本人の精神的な負担となる可能性もあります。

このような場合、周りから「本当はできるのに、わざとやっているのでは」と誤解されてしまい、本人の精神的な負担となる可能性もあります。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています