知的障害の診断・検査の内容は?診断の年齢や相談機関、診断までのプロセスまとめ

ライター:医師・専門家監修|発達障害・支援のキホン

早期発見が大事な知的障害ですが、もしかしたら知的障害かも?と気づいても、なかなか診断に踏み切るのは難しいのではないでしょうか?また、知的障害は知能指数(IQ)だけでなく適応能力も加味されるため、診断が難しい障害です。併存症や合併症も多く、検査も多岐にわたります。今回は知的障害の診断と検査に関する情報をくわしく紹介します。

監修: 井上雅彦

鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

ABA(応用行動分析学)をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のためのさまざまなプログラムを開発している。

LITALICO研究所 スペシャルアドバイザー

知的障害とは?どんな症状?

知的障害とは、発達期までに生じた知的機能障害により、認知能力の発達が全般的に遅れた水準にとどまっている状態を指します。発達期とはおおむね18歳までを指し、それ以降に事故や病気などで知的機能が低下しても、知的障害とは言いません。

厚生労働省は知的障害を以下のように定義しています。

厚生労働省は知的障害を以下のように定義しています。

「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義した。

出典:「知的障害児(者)基礎調査:調査の結果」(厚生労働省)

知的障害は、染色体異常を原因とするダウン症のように出生後にすぐ診断できる疾病に合併する場合もあれば、自閉症のように、生後すぐには診断できない障害に合併することもあります。

知的障害は「知的機能」のみによって、つまりIQの数値のみによって診断がくだされるのではありません。「適応機能」という日常生活能力、社会生活能力、社会適応性などの能力を測る指数と併せて診断が下されます。

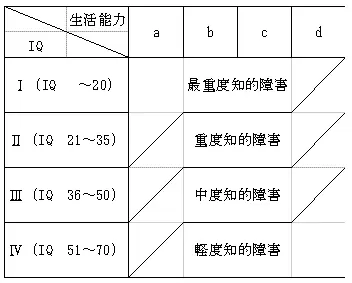

知的障害の診断は医療機関や地域によって異なりますが、一般的に知的障害は「知的機能」と「適応機能」の評価で「軽度」「中度」「重度」「最重度」の4つの等級に分類されます。

知的障害は「知的機能」のみによって、つまりIQの数値のみによって診断がくだされるのではありません。「適応機能」という日常生活能力、社会生活能力、社会適応性などの能力を測る指数と併せて診断が下されます。

知的障害の診断は医療機関や地域によって異なりますが、一般的に知的障害は「知的機能」と「適応機能」の評価で「軽度」「中度」「重度」「最重度」の4つの等級に分類されます。

この図では、横軸に日常生活能力水準をaからdで取り、縦軸にIQのレベルをIからIVに取っています。日常生活能力水準はaに近づくほど自立した生活が難しく、dに近づくほど自立した生活ができるということを表します。また同様にIQが低いほどIに近づき、IQが高いほどIVに近づきます。横軸と縦軸が合わさったところから、知的障害の程度を診断します。

以上の図では、知的機能が低かったとしても適応機能が高ければ、ひとつ軽い等級で診断されることがわかります。知的障害は知的機能検査だけで診断されると思われがちですが、このように知的機能と適応機能の2つが評価された上で診断が下されます。

以上の図では、知的機能が低かったとしても適応機能が高ければ、ひとつ軽い等級で診断されることがわかります。知的障害は知的機能検査だけで診断されると思われがちですが、このように知的機能と適応機能の2つが評価された上で診断が下されます。

知的障害はいつ分かる?診断の年齢は?

ダウン症の場合、出生時に知的障害が合併する可能性を示唆できます。しかし、保育園や幼稚園、小学校などで周りの子と比べた発達の遅さから疑いを持ち、医療機関での検査を受け、知的障害だと判明するケースが多いのです。

知的障害は発達期の間に発症するとされ、診断は18歳以下が一般的ですが、子どもの頃に症状に気づかず大人になってから知的障害だと診断された方も少なくありません。

検査できる年齢等は定められていませんが、症状がわかりやすい幼児以降の診断が多いです。幼い子どもや障害が重度の場合は保護者が代わりに質問に答えたり、記入してもらう方法が適用されます。

知的障害は発達期の間に発症するとされ、診断は18歳以下が一般的ですが、子どもの頃に症状に気づかず大人になってから知的障害だと診断された方も少なくありません。

検査できる年齢等は定められていませんが、症状がわかりやすい幼児以降の診断が多いです。幼い子どもや障害が重度の場合は保護者が代わりに質問に答えたり、記入してもらう方法が適用されます。

知的障害の診断基準

医療機関では問診と簡単なテストを行います。知的障害の診断基準にはアメリカ精神医学会の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)や世界保健機関(WHO)の『ICD-10』(※)(『国際疾病分類』第10版)といった基準が使われており、検査結果から総合的に判断します。

※ICD-10について:2019年5月、世界保健機関(WHO)の総会で、国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)が承認されました。日本国内ではこれから、日本語訳や審議、周知などを経て数年以内に施行される見込みです。

ほかにも使われる診断方法があります。知的障害は、知能検査と適応能力検査の2つによって総合的に診断が下されます。

知能(発達)検査

「田中ビネー知能検査 V(ファイブ)」、「新版K式発達検査」、「ウェクスラー式知能検査」が検査で使われることが多いです。年齢によって受ける検査が異なるものもあります。

■田中ビネー知能検査 V(ファイブ)

2歳から成人まで受けることができます。就学する5~6歳の年齢にフォーカスをあて、特別な配慮が必要かどうかを判断するための「就学児版田中ビネー知能検査V(ファイブ)」という検査もあります。子どもが興味を持てるように、検査に使われる道具が工夫されています。日常生活において必要な知能・学習する上において必要な知能の2つを測定します。

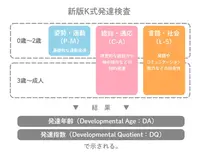

■新版K式発達検査

生後100日頃から14歳くらいまでの人が受けることができます。「姿勢・運動」(P-M)、「認知・適応」(C-A)、「言語・社会」(L-S)の3領域について評価されます。3歳以上では「認知・適応」面、「言語・社会」面に、重点を置かれ検査します。楽しみながら検査を受けることができるので、緊張していない自然な行動から判断することができます。試験者は子どもの検査結果だけでなく、言語反応、感情、動作、情緒などの反応も記録し、総合的に判断します。

■ウェクスラー式知能検査

ウェクスラー式知能検査は、年齢ごとに3つのテストに分類されます。

・幼児(3歳10ヶ月〜7歳1ヶ月)→WPPSI

・児童(5歳から16歳11カ月)→WISC

・成人(16歳〜)→WAIS

IQが求められるだけでなく、脳の発達具合を下位検査を用いて導出し、総合的に判断することができます。ウェクスラーにはA式検査とB式検査の2種類があり、A式が言語性検査、B式が動作性検査です。

■田中ビネー知能検査 V(ファイブ)

2歳から成人まで受けることができます。就学する5~6歳の年齢にフォーカスをあて、特別な配慮が必要かどうかを判断するための「就学児版田中ビネー知能検査V(ファイブ)」という検査もあります。子どもが興味を持てるように、検査に使われる道具が工夫されています。日常生活において必要な知能・学習する上において必要な知能の2つを測定します。

■新版K式発達検査

生後100日頃から14歳くらいまでの人が受けることができます。「姿勢・運動」(P-M)、「認知・適応」(C-A)、「言語・社会」(L-S)の3領域について評価されます。3歳以上では「認知・適応」面、「言語・社会」面に、重点を置かれ検査します。楽しみながら検査を受けることができるので、緊張していない自然な行動から判断することができます。試験者は子どもの検査結果だけでなく、言語反応、感情、動作、情緒などの反応も記録し、総合的に判断します。

■ウェクスラー式知能検査

ウェクスラー式知能検査は、年齢ごとに3つのテストに分類されます。

・幼児(3歳10ヶ月〜7歳1ヶ月)→WPPSI

・児童(5歳から16歳11カ月)→WISC

・成人(16歳〜)→WAIS

IQが求められるだけでなく、脳の発達具合を下位検査を用いて導出し、総合的に判断することができます。ウェクスラーにはA式検査とB式検査の2種類があり、A式が言語性検査、B式が動作性検査です。

知能検査とは?知能指数(IQ)や検査の種類、結果の活かし方など【専門家監修】

【専門家監修】田中ビネー知能検査、就学児版 田中ビネー知能検査とは?特徴や結果の表し方などを解説

ウェクスラー式知能検査(WISC・WAIS)とは?費用・保険適用と検査結果からわかる特や能力性【専門家監修】

新版K式発達検査について【専門家監修】

適応能力検査

適応能力を評価する検査は大きくわけて3つあります。

■適応能力検査の種類

・vineland-II(全年齢)

・ASA旭出式社会適応スキル(幼児〜高)

・S-M社会生活能力検査(乳幼児〜中学生)

これらの検査を年齢や状況に応じて使い分け、総合的に知的障害の診断が下されます。

■適応能力検査の種類

・vineland-II(全年齢)

・ASA旭出式社会適応スキル(幼児〜高)

・S-M社会生活能力検査(乳幼児〜中学生)

これらの検査を年齢や状況に応じて使い分け、総合的に知的障害の診断が下されます。