「漢字」は「ひらがな」より分かりやすい!?子どもたちを長年指導した中で見えてきた「文字」と「イメージ」とのつながり

ライター:立石美津子

Upload By 立石美津子

文字が読めることと、本を読めることは似ているようで少し違うと思います。

読書する子どもに育てたいと思い、幼い子どもにひらがなを教えたとします。

でも、ひらがなを読めるようになり、絵本を拾い読みするようになっても、本当の意味では実は「本を読める」ようにはなったとは言えない、と私は考えています。

監修: 鈴木直光

筑波こどものこころクリニック院長

1959年東京都生まれ。1985年秋田大学医学部卒。在学中YMCAキャンプリーダーで初めて自閉症児に出会う。同年東京医科歯科大学小児科入局。

1987〜88年、瀬川小児神経学クリニックで自閉症と神経学を学び、栃木県県南健康福祉センターの発達相談で数々の発達障がい児と出会う。2011年、茨城県つくば市に筑波こどものこころクリニック開院。

本が読めるってどういうこと?

文字が読めることと、本を読めることは似ているようで少し違うと思います。

幼い子どもにひらがなを教え、絵本を拾い読みするようになっても、本当の意味では実は「本を読める」ようにはなったとは言えないのではないか、と思います。

例えば、次の英語の歌を歌うにはどうしたらよいでしょうか。

To the place, I belong

West Virginia, mountain mama

Take me home, country roads

(「カントリー・ロード」より)

これを子どもに読ませようとアルファベット26文字を教えても、この文章を読むことはできないでしょう。英語で書かれた本を読むとき、アルファベット一文字一文字を知っていても、「home」「road」など言葉として単語が頭に入っていなければ声に出すことさえできないからです。

では、日本語の場合はどうでしょう。

む・か・し・む・か・し・あ・る・と・こ・ろ・に・お・じ・い・さ・ん・と・お・ばあ・さ・ん・が・す・ん・で・い・ま・し・た。あ・る・ひ・お・じ・い・さ・ん・が・や・ま・で・し・ば・か・り・を・し・て・い・る・と・・・・・・・・・・・・・・

ひらがな46文字を覚えていればこの文章を「読む」ことはできるでしょう。

でも、“音を拾って声に出しているだけ”かもしれません。

たどたどしく音読はできても、意味内容までは分からず、「ママ読んで」となることもあります。この状態を“拾い読み”といいます。読めてはいるけれど、文章の内容理解にまで至っていない状態です。

算数の文章題が苦手な小学生の中には、文章を読むことが苦手なために、内容をきちんと理解できておらず式を立てられない子どももいます。先生に声を出して読んでもらったら立式できても、自分だけで読もうとすると何を問われているのか分からなくなってしまうのです。

ひらがなは、文字と音とが一文字1音、1対1で対応しているため、どんなに難しい内容のものでも、ひらがなで書かれてさえいれば、とりあえず音を拾って声に出すことはできできます。ですが、内容を理解して文章を読めているかというと、そうではないこともあるからです。

幼い子どもにひらがなを教え、絵本を拾い読みするようになっても、本当の意味では実は「本を読める」ようにはなったとは言えないのではないか、と思います。

例えば、次の英語の歌を歌うにはどうしたらよいでしょうか。

To the place, I belong

West Virginia, mountain mama

Take me home, country roads

(「カントリー・ロード」より)

これを子どもに読ませようとアルファベット26文字を教えても、この文章を読むことはできないでしょう。英語で書かれた本を読むとき、アルファベット一文字一文字を知っていても、「home」「road」など言葉として単語が頭に入っていなければ声に出すことさえできないからです。

では、日本語の場合はどうでしょう。

む・か・し・む・か・し・あ・る・と・こ・ろ・に・お・じ・い・さ・ん・と・お・ばあ・さ・ん・が・す・ん・で・い・ま・し・た。あ・る・ひ・お・じ・い・さ・ん・が・や・ま・で・し・ば・か・り・を・し・て・い・る・と・・・・・・・・・・・・・・

ひらがな46文字を覚えていればこの文章を「読む」ことはできるでしょう。

でも、“音を拾って声に出しているだけ”かもしれません。

たどたどしく音読はできても、意味内容までは分からず、「ママ読んで」となることもあります。この状態を“拾い読み”といいます。読めてはいるけれど、文章の内容理解にまで至っていない状態です。

算数の文章題が苦手な小学生の中には、文章を読むことが苦手なために、内容をきちんと理解できておらず式を立てられない子どももいます。先生に声を出して読んでもらったら立式できても、自分だけで読もうとすると何を問われているのか分からなくなってしまうのです。

ひらがなは、文字と音とが一文字1音、1対1で対応しているため、どんなに難しい内容のものでも、ひらがなで書かれてさえいれば、とりあえず音を拾って声に出すことはできできます。ですが、内容を理解して文章を読めているかというと、そうではないこともあるからです。

言葉として教えよう

では、どうすれば書かれている内容をきちんと理解できるようになるのでしょうか。

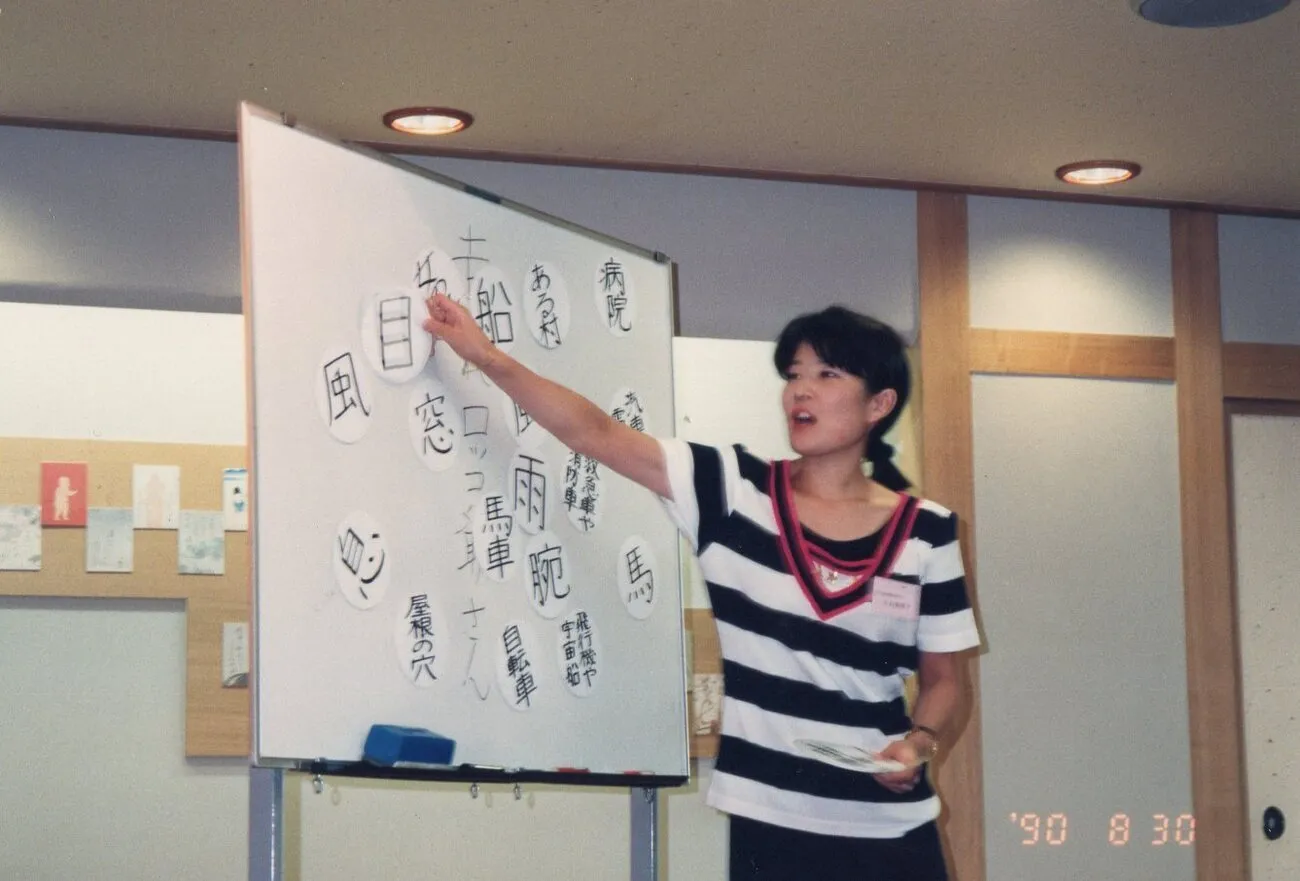

私は幼児教室で子どもたちに教えていたことがあります。

そのときには、次のようにひらがなを教えていました。

“あ・い・う・え・お・か... ... ”とバラバラに教えるのではなく「あひる」「あめ」といった言葉として教えるのです。それによって、文章を見たとき、「あ・ひ・る」と一文字一文字バラバラで目に飛び込んではこないので、「あひる」と読むことができます。

つまり、英語の「orange」「apple」のように、ひらがなも「みかん」「りんご」と言葉で教えていけばいいのです。

でも、ひらがなって形が似ていて読み分けしにくいですよね。「おじいさん」「おばあさん」「おにいさん」「おねえさん」どれもこれも形が似ていて判別が難しいです。

また、ひらがなでは意味がはっきり分からないことがあります。例えば、桃太郎の昔話にでてくる「おじいさんは、やまへしばかりにいきました」という文章。”しば“というと”芝生(しばふ)“をイメージしてしまう子どももいるかもしれませんが、正しくは”柴刈り“の”柴“です。また、”あめ“と言われても”飴“なのか”雨“なのかパッと意味が分からないこともあります。

私は幼児教室で子どもたちに教えていたことがあります。

そのときには、次のようにひらがなを教えていました。

“あ・い・う・え・お・か... ... ”とバラバラに教えるのではなく「あひる」「あめ」といった言葉として教えるのです。それによって、文章を見たとき、「あ・ひ・る」と一文字一文字バラバラで目に飛び込んではこないので、「あひる」と読むことができます。

つまり、英語の「orange」「apple」のように、ひらがなも「みかん」「りんご」と言葉で教えていけばいいのです。

でも、ひらがなって形が似ていて読み分けしにくいですよね。「おじいさん」「おばあさん」「おにいさん」「おねえさん」どれもこれも形が似ていて判別が難しいです。

また、ひらがなでは意味がはっきり分からないことがあります。例えば、桃太郎の昔話にでてくる「おじいさんは、やまへしばかりにいきました」という文章。”しば“というと”芝生(しばふ)“をイメージしてしまう子どももいるかもしれませんが、正しくは”柴刈り“の”柴“です。また、”あめ“と言われても”飴“なのか”雨“なのかパッと意味が分からないこともあります。

漢字って実は分かりやすい!?

さて、次の4種類の文字、どれが子どもにとってやさしくてどれが難しいでしょうか。

「あ」・「中」・「虫」・「蟻」

2歳の文字をまだ読めない子どもたちを集めて試したことがあります。すると、一人の例外もなく、「蟻」の漢字を先に覚えました。

「ひらがな」は表音文字、つまり一字一字音を表すだけで意味そのものを表していない単なる記号。「あ」と見せられても色もなければ形もない、何か具体的に頭に浮かぶものではありません。だから、覚えにくいのです。

これに対して漢字は表意文字、意味のある文字です。「蟻」と見ると、子どもは頭の中に実物のあの黒くて小さい「蟻」を想像し簡単に覚えてしまいます。

同じ漢字でも「中」はどうでしょう。画数は少ないので小学1年生で習いますが「コップの中」「部屋の中」とつかみどころがありません。小学校1年生で習う「上」「下」「左」「右」などの抽象的な概念を表す漢字は実は覚えにくいのです。

「虫」は「中」よりはイメージが湧きますが、「虫」という名前の虫は存在しません。「蝉」とか「蜘蛛」とか「蝶」とそれぞれ名前がついています。だから「虫」の文字を見ても「蟻」のようにパッとイメージしづらいのです。

というわけで、イメージがしやすい「蟻」の漢字のほうが覚えやすかったというわけなのです。

「あ」・「中」・「虫」・「蟻」

2歳の文字をまだ読めない子どもたちを集めて試したことがあります。すると、一人の例外もなく、「蟻」の漢字を先に覚えました。

「ひらがな」は表音文字、つまり一字一字音を表すだけで意味そのものを表していない単なる記号。「あ」と見せられても色もなければ形もない、何か具体的に頭に浮かぶものではありません。だから、覚えにくいのです。

これに対して漢字は表意文字、意味のある文字です。「蟻」と見ると、子どもは頭の中に実物のあの黒くて小さい「蟻」を想像し簡単に覚えてしまいます。

同じ漢字でも「中」はどうでしょう。画数は少ないので小学1年生で習いますが「コップの中」「部屋の中」とつかみどころがありません。小学校1年生で習う「上」「下」「左」「右」などの抽象的な概念を表す漢字は実は覚えにくいのです。

「虫」は「中」よりはイメージが湧きますが、「虫」という名前の虫は存在しません。「蝉」とか「蜘蛛」とか「蝶」とそれぞれ名前がついています。だから「虫」の文字を見ても「蟻」のようにパッとイメージしづらいのです。

というわけで、イメージがしやすい「蟻」の漢字のほうが覚えやすかったというわけなのです。