「友達と話せない」のは、一人が好きだからじゃないのに。場面緘黙について正しく知られていない現実【小児科医アドバイスも】

ライター:まりまり

Upload By まりまり

現在小学6年生になった次女。

2年生の3学期のときに場面緘黙(選択性緘黙)の診断を受けています。

実は、次女が4年生になるまで、支援センターには相談に行っていませんでした。

今回は、支援センターに相談に行った結果どうだったか?ということについてお伝えしたいと思います。

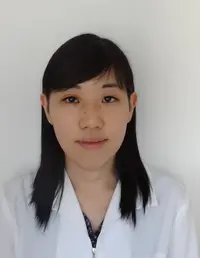

監修: 新美妙美

信州大学医学部子どものこころの発達医学教室 特任助教

2003年信州大学医学部卒業。小児科医師として、小児神経、発達分野を中心に県内の病院で勤務。2010年信州大学精神科・子どものこころ診療部で研修。以降は発達障害、心身症、不登校支援の診療を大学病院及び一般病院専門外来で行っている。グループSST、ペアレントトレーニング、視覚支援を学ぶ保護者向けグループ講座を主催し、特に発達障害・不登校の親支援に力を入れている。

多様な子育てを応援するアプリ「のびのびトイロ」の制作スタッフ。

場面緘黙疑い「支援センターに行くほどじゃない」と言われていた

次女が「場面緘黙かも?」となったのは小学1年生のとき。

担任の先生から

・担任とはとても小さい声でしか話せない

・お友達と話せない、コミュニケーションが無い

・注目される場面で固まって動けないことがある

というお話があり、スクールカウンセラーと面談することに。

そこで「場面緘黙かもしれません」というお話がありました。

その後、小学2年生のときに新しい学校に転校しましたが、場面緘黙の症状は変わらずあったので、新しい学校のスクールカウンセラーに相談しました。

担任の先生から

・担任とはとても小さい声でしか話せない

・お友達と話せない、コミュニケーションが無い

・注目される場面で固まって動けないことがある

というお話があり、スクールカウンセラーと面談することに。

そこで「場面緘黙かもしれません」というお話がありました。

その後、小学2年生のときに新しい学校に転校しましたが、場面緘黙の症状は変わらずあったので、新しい学校のスクールカウンセラーに相談しました。

そこでは、「学校に行けていて、勉強もできているから問題ない」とのことで、支援センターなどに相談したほうがいいか聞いたところ、「支援センターなどに行くほどではない」との判断でした。

次女の状況は変わらず、ついに支援センターに行くことに

ただ、次女の症状は変わらず、進級のたびに担任の先生への引継ぎもなく、継続した支援を受けにくいという状況。

小学2年生から通っていた児童精神科のカウンセリング担当の臨床心理士さんに相談したところ、「一度、発達支援センターに行ってみては」と勧められて、次女が小学4年生のときに、ついに支援センターに相談してみることにしたのでした。

小学2年生から通っていた児童精神科のカウンセリング担当の臨床心理士さんに相談したところ、「一度、発達支援センターに行ってみては」と勧められて、次女が小学4年生のときに、ついに支援センターに相談してみることにしたのでした。

支援センターに行って言われたこと

さっそく!と思って支援センターに電話したところ、面談の予約が取れたのは1ヶ月先。

待ちに待った面談でした。

担当の公認心理師さんに、場面緘黙の診断が出ていることと、今までの経過を話して、困っていることを相談しました。しかし…

待ちに待った面談でした。

担当の公認心理師さんに、場面緘黙の診断が出ていることと、今までの経過を話して、困っていることを相談しました。しかし…

「次女さん本当はお友達が欲しいと思ってないんじゃないですか?」

「一人が好きなら一人で過ごしたほうが良いと思いますよ」

「もう見守っていくしかないですよね」と言われてしまったのでした。

「一人が好きなら一人で過ごしたほうが良いと思いますよ」

「もう見守っていくしかないですよね」と言われてしまったのでした。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています