本田秀夫先生の人気書籍も4/8まで読み放題!電子書籍割引キャンペーンも【SB新書 発達障害啓発週間】

ライター:発達ナビBOOKガイド

Sponsored

SBクリエイティブ株式会社

Upload By 発達ナビBOOKガイド

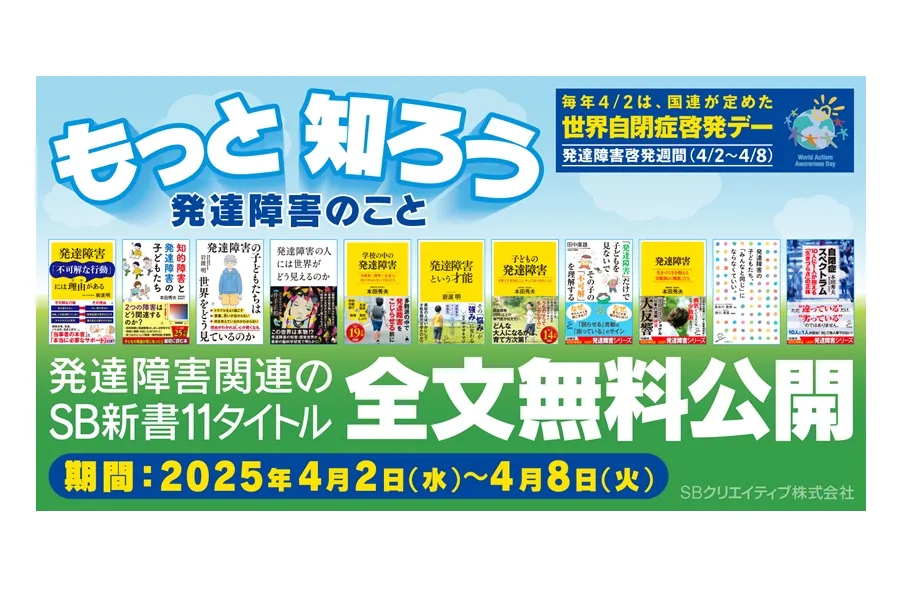

毎年4月2日は国連が定めた「世界自閉症啓発デー」。日本では4月2日からの1週間を「発達障害啓発週間」と定められています。この時期に合わせて、「SB新書」の発達障害関連書籍11タイトルが、2025年4月2日(水)から4月8日(火)まで無料で全文公開されます。

期間限定!「SB新書」の発達障害関連書籍全11冊を全文無料公開!

過去10年以上にわたって発達障害関連の書籍を刊行してきたSBクリエイティブ。「もっと知ろう 発達障害のこと」の特設ページで、「発達障害啓発週間」に合わせて「SB新書」発達障害関連書籍11タイトルが2025年4月2日(水)から4月8日(火)まで全文無料公開されます。

※全文を無料で読むにはSBクリエイティブが刊行している電子書籍の販売サイト「SBCr電子書籍ストア」への登録(無料)が必要になります

※全文を無料で読むにはSBクリエイティブが刊行している電子書籍の販売サイト「SBCr電子書籍ストア」への登録(無料)が必要になります

※ボタンをクリックすると発達ナビのWebサイトから、SBクリエイティブのWebサイトに遷移します

また、発達障害関連書籍11タイトルを含む約50タイトルの電子書籍が割引価格で購入できる「発達障害啓発週間キャンペーン」を、Amazon Kindle、楽天Koboをはじめとした主要電子書籍ストアで2025年4月2日(水)から4月15日(火)まで開催中です。

※ボタンをクリックすると発達ナビのWebサイトから、SBクリエイティブのWebサイトに遷移します

精神科医師・医学博士 本田秀夫先生からのメッセージ

ASD(自閉スペクトラム症)のある人たちは、本来真面目で穏やかですが、物事の捉え方や感じ方が独特であるために、通常の生活環境ではストレスが強くなりやすく、混乱しやすい特性があります。家族にとっても、通常とは異なる生活上の工夫が必要となるので、負担が増えます。福祉制度がもっと充実し、ASDのことをより身近なものとして理解する人が増えていくよう、当事者と家族の会や学会などが、啓発活動や研究活動を通じて社会への働きかけを行っています。「世界自閉症啓発デー」は、そのような活動の1つとして世界中で開催されています。SBクリエイティブが実施している「もっと知ろう 発達障害のこと」の取り組みを通じて、より多くの方がASDをはじめとする「発達障害」に関心をもっていただくきっかけになればと思います。

『知的障害と発達障害の子どもたち』(本田秀夫/著)

「知的障害×発達障害」がテーマの本書。「この2つの障害が重なり合うことで、どんな特性が生まれるのか?」「早期に発見・支援することで、どんな大人になっていくのか?」、さらには「境界知能」についても解説されています。

『学校の中の発達障害 「多数派」「標準」「友達」に合わせられない子どもたち』(本田秀夫/著)

学校・学級選び、友だち関係、勉強、登校渋り……小学校以降の困りごとを網羅する1冊。発達障害のあるお子さんと学校の先生のコミュニケーション方法や、快適に過ごすためのサポートの仕方について、詳しく解説されています。

『子どもの発達障害 子育てで大切なこと、やってはいけないこと』(本田秀夫/著)

「『友だちと仲良く』と言ってはいけない」「『せめてこれくらい』はNGワード」など、臨床経験30年以上の本田先生が保護者の方や支援者の皆さんに伝えたいことが詰まった本書。新たな知見を得られ、支援の意味に気づかされる1冊です。

『発達障害 生きづらさを抱える少数派の「種族」たち』(本田秀夫/著)

発達障害のある人の中には、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)などが重複している人も多いと言われています。そのような特性の重複について理解を深め、発達障害のある人の行動や心理、「生きづらさ」がより詳しく見えてくる一冊です。

『自閉症スペクトラム 10人に1人が抱える「生きづらさ」の正体』(本田秀夫/著)

本書は、多くの人たちにASD(自閉スペクトラム症)について知ってもらうことを目的として書かれています。「臨機応変な対人関係が苦手」「こだわりが強い」といった特性や「生きづらさ」の原因を解明し、支援のあり方まで多角的に解説されています。

※ボタンをクリックすると発達ナビのWebサイトから、SBクリエイティブのWebサイトに遷移します

『発達障害「不可解な行動」には理由がある』(岩波 明/著)

「落ち着きがない」「衝動的な言動が多い」「仕事でミスが多い」……。発達障害のある人の行動が気になることがあるかもしれません。本書では、数十年に及ぶ臨床経験を持つ医師が医学的知見にもとづき、行動の原因や「当事者との上手な向き合い方」について丁寧に解説しています。

『発達障害の子どもたちは世界をどう見ているのか』(岩波 明/著)

発達障害のある子どもたちが、どのように世界を捉え、感じているのかをもっと理解したいと考えたことはありませんか。本書を読めば、これまでよりも少しだけ肩の力を抜いて、共に日々を過ごせるようになるかもしれません。

『発達障害という才能』(岩波 明/著)

いわゆる世界の「天才」と呼ばれる人たちの中には、発達障害の傾向があり創造性が必要とされる仕事を成し遂げるにあたって、大きな力を発揮する場合があると言われています。どのような環境でその能力が開花したのか、本書ではその秘密に迫っています。

※ボタンをクリックすると発達ナビのWebサイトから、SBクリエイティブのWebサイトに遷移します

『発達障害の人には世界がどう見えるのか』(井手正和/著)

本書では、知覚実験、脳科学などによる最新研究をもとに、発達障害のある人が見ている世界に迫ります。そして、当事者の苦しみを軽減し、周りの人のとのコミュニケーションを円滑にするにはどうすればよいかを考えていきます。

『「発達障害」だけで子どもを見ないで その子の「不可解」を理解する』(田中康雄/著)

わが子の行動に、悩める親や支援者を応援する一冊。診断名はあくまでもその子の一部にしか過ぎません。「発達障害」と診断される可能性のある子どもたち12のストーリーを例に、その子の気持ちを想像し、困っていることを探り、「仮の理解」を行う過程を解説しています。

『発達障害の子どもたち、「みんなと同じ」にならなくていい。』(長谷川敦弥/著)

ADHD(注意欠如多動症)の特性から周りとの違いに苦しみながらも、それを自分の「強み」に変え、その後障害者支援サービスを立ち上げた筆者。本書では、体験談や実例をもとに誰もが輝けるヒントを解説、さらに多様な人が活躍できる「障害のない社会」のつくり方についてもまとめています。

※ボタンをクリックすると発達ナビのWebサイトから、SBクリエイティブのWebサイトに遷移します

※ボタンをクリックすると発達ナビのWebサイトから、SBクリエイティブのWebサイトに遷移します

SB新書とは

“次の10年を生き抜く革新的教養”をテーマに、40代を中心とした現役世代をターゲットとして、イノベーティブな知識を提供することによって、読者の人生に明確なベネフィットを与える新書レーベル。

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

知的発達症

知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

ADHD(注意欠如多動症)

注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。

ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。

SLD(限局性学習症)

LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

知的発達症

知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。程度に応じて軽度、中等度、重度に分類されます。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

ADHD(注意欠如多動症)

注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。

ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。

SLD(限局性学習症)

LD、学習障害、などの名称で呼ばれていましたが、現在はSLD、限局性学習症と呼ばれるようになりました。SLDはSpecific Learning Disorderの略。