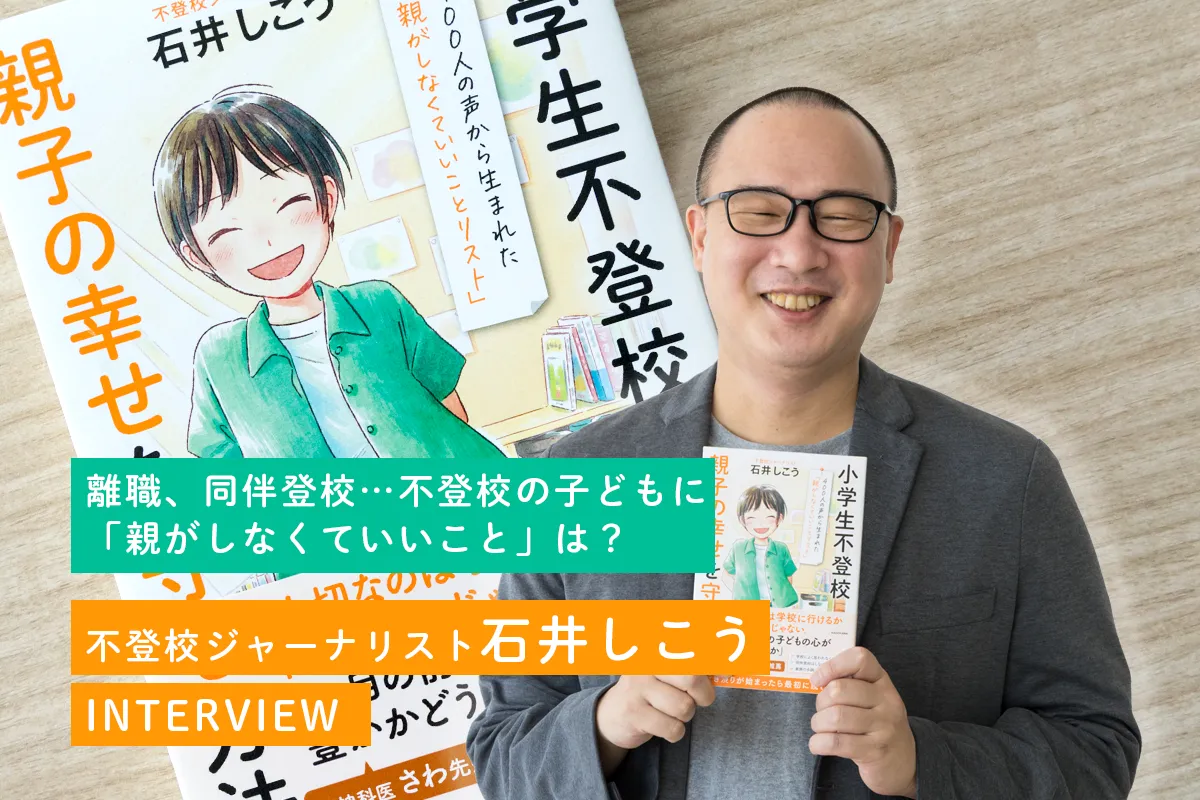

夏休み明けが不安な保護者へ。不登校ジャーナリストが教える「しなくていいこと」とは?『小学生不登校 親子の幸せを守る方法』著者インタビュー

ライター:発達ナビBOOKガイド

Upload By 発達ナビBOOKガイド

子どもの不登校に直面したとき「何をすべきか」悩まれることが多いと思います。しかし、実は「しなくていい」ことに着眼することで、親はつらさを手放し、結果的に子どもも本来の元気を取り戻すことができると、不登校ジャーナリストの石井しこう氏はおっしゃいます。

今回は、400人以上の当事者取材から見えてきた「親がしなくていいこと」をまとめた石井氏の新刊『小学生不登校 親子の幸せを守る方法』のポイントと、夏休み中の過ごし方、そして特性のある子どもの不登校についてお話しいただきました。

10年で5倍以上に増えた小学生の不登校。それに伴う親の離職という現実

LITALICO発達ナビ牟田暁子編集長(以下――)石井さんが今回、小学生の不登校に特化した本を書かれた理由について教えていただけますでしょうか?

石井しこう氏(以下石井):ここ10年で小学生の不登校が劇的に増加している現状があります。文部科学省の調査によると、2014年度には2万5,864人だった小学生の不登校数が、2023年度には13万370人と、実に5倍以上に増えています。現代の子どもたちは習い事などで非常に忙しい毎日を送っており、人間関係の苦しみやさまざまな生きづらさを抱えているのだと考えています。

石井しこう氏(以下石井):ここ10年で小学生の不登校が劇的に増加している現状があります。文部科学省の調査によると、2014年度には2万5,864人だった小学生の不登校数が、2023年度には13万370人と、実に5倍以上に増えています。現代の子どもたちは習い事などで非常に忙しい毎日を送っており、人間関係の苦しみやさまざまな生きづらさを抱えているのだと考えています。

また、不登校が始まった低学年の子どもを留守番させることへの不安から、約5人に1人の親が離職せざるを得ないというデータも出ています。私自身も取材を通じて、シングルの母親が貯金を切り崩して生活したり、テレワークに切り替えたり、介護休暇を取得して退職を免れたりと、保護者の方が深刻な困難に直面している現状を目の当たりにしてきました。本書では、こうした離職に追い込まれる前に解決する方法があることについても伝えたいと思って執筆しました。

夏休み明けの不登校。夏休みの過ごし方は関係ある?

――そんなに不登校や親御さんの離職が増えているんですね。やはり不登校というと夏休み明けに増えると言われていますが、夏休みの過ごし方も関係があるのでしょうか?

石井:おっしゃる通り、夏休み明けに不登校が始まることが多いと言われています。

不登校になるパターンは主に2つあります。ひとつ目は、お盆明けくらいから徐々に体調不良になり、休み明けに学校に行けなくなるケースです。もうひとつは、突然「もう無理」と行けなくなるケースです。

保護者の方の中には、お子さんが夏休み明けに不登校になると「休ませすぎちゃったのかな」とか「休み癖がついちゃったな」、あるいは「勉強が分からないのに勉強させていなかったからだ」と思われる方も多くいらっしゃるんですけど、基本的には関係ありません。

1学期、あるいはその前から続く学校生活の中で苦しんでいて、それが急に休み明けに噴出するんです。休み中はちゃんと休みを取っておいたほうが、自分の心の中のダメージにも気づきやすくなります。また、夏休み中も規則正しい生活を維持しようと頑張ることも、かえって緊張感が続き、燃え尽き症候群のような状態になることもあります。

ですので、夏休みはしっかり休むこと、元気をためるのが一番です。

石井:おっしゃる通り、夏休み明けに不登校が始まることが多いと言われています。

不登校になるパターンは主に2つあります。ひとつ目は、お盆明けくらいから徐々に体調不良になり、休み明けに学校に行けなくなるケースです。もうひとつは、突然「もう無理」と行けなくなるケースです。

保護者の方の中には、お子さんが夏休み明けに不登校になると「休ませすぎちゃったのかな」とか「休み癖がついちゃったな」、あるいは「勉強が分からないのに勉強させていなかったからだ」と思われる方も多くいらっしゃるんですけど、基本的には関係ありません。

1学期、あるいはその前から続く学校生活の中で苦しんでいて、それが急に休み明けに噴出するんです。休み中はちゃんと休みを取っておいたほうが、自分の心の中のダメージにも気づきやすくなります。また、夏休み中も規則正しい生活を維持しようと頑張ることも、かえって緊張感が続き、燃え尽き症候群のような状態になることもあります。

ですので、夏休みはしっかり休むこと、元気をためるのが一番です。

学校によく思われなくていい、同伴登校はしなくていい――400人の声から生まれた「親がしなくていいことリスト」

――この新刊では、石井さんが400人以上の当事者に取材された中で見えた「親がしなくていいことリスト」が大きな特徴となっていますね。従来の「○○をしましょう」というスタンスではなく、いわば逆からのアプローチだと思います。どのような考えが込められているのでしょうか?

石井:本をまとめるときに一番注意したのが、「何かをする」っていうことではなく、「やめる」を中心にしたことです。中でも一番しなくていいことは「親が自分を責めること」だと思っています。

400人以上の方を取材して分かったことは、親として「当然すべき」と思っていたことをやめてしまっても大丈夫ということです。すでに不登校などで困っているご家庭がすぐ実践できるようリスト化しました。多くの保護者の方が「よかれと思って」踏んでしまいがちな「地雷」を避けるための知恵もまとめています。

例えば、子どもから「学校に行きたくない」と言われた時に、「なんで?」と理由を問い詰めたり、「明日一日だけ頑張ってみようよ」と励ましたりするのは避けるべき「地雷」です。子どもはSOSを発している状態なので、こういう時は「ああ、そう」と受け止めて休ませるとか。同伴登校も、親子の双方を追い詰めてしまう「修羅の道」なので、親が「お母さんがつらいから、もうやめたい」と切り出し、子どもが同意したら、その日から同伴をやめてしまって構わないといったことを書いています。

そのほかにもさまざまな「親がしなくていいことリスト」を挙げていますが、その中の一つ「会話に目的はなくていい」の中で、「雑談」について触れています。

石井:本をまとめるときに一番注意したのが、「何かをする」っていうことではなく、「やめる」を中心にしたことです。中でも一番しなくていいことは「親が自分を責めること」だと思っています。

400人以上の方を取材して分かったことは、親として「当然すべき」と思っていたことをやめてしまっても大丈夫ということです。すでに不登校などで困っているご家庭がすぐ実践できるようリスト化しました。多くの保護者の方が「よかれと思って」踏んでしまいがちな「地雷」を避けるための知恵もまとめています。

例えば、子どもから「学校に行きたくない」と言われた時に、「なんで?」と理由を問い詰めたり、「明日一日だけ頑張ってみようよ」と励ましたりするのは避けるべき「地雷」です。子どもはSOSを発している状態なので、こういう時は「ああ、そう」と受け止めて休ませるとか。同伴登校も、親子の双方を追い詰めてしまう「修羅の道」なので、親が「お母さんがつらいから、もうやめたい」と切り出し、子どもが同意したら、その日から同伴をやめてしまって構わないといったことを書いています。

そのほかにもさまざまな「親がしなくていいことリスト」を挙げていますが、その中の一つ「会話に目的はなくていい」の中で、「雑談」について触れています。

雑談こそが子どもの心を育てる

――なるほど。雑談の仕方は特にすぐ家庭で実践できそうですね。

石井:はい。不登校になった家庭の保護者の方たちが共通して見出したのが、「雑談をしていると子どもが元気になった」という話なんです。これは不登校の子に限らず、学校で苦しかったり、モヤモヤを抱えている子にも共通して言えることで、脳科学者の黒川伊保子さんも、雑談が脳にとって良いエクササイズになると仰っています。

雑談を通じて、子どもは「この人とはいい関係なんだな」と安心感を抱き、自己肯定感を育みます。安心できる環境は、子どもが失敗に強くなることにもつながります。不登校の子どもたちは、学校での苦しさから感情をシャットダウンしてしまうことがあるので、「心の内にあるふわっと思ったこと」を言葉にしたり、独り言のような何でもない話を誰かとする時間がとても大切なんです。私自身もフリースクールに通っていた頃、雑談を通じて喜怒哀楽を取り戻していったと感じています。

例えば「プリンを1個だけ食べようと思ったら2つ食べちゃったんだよね」といった、本当にどうでもいい話をすることです。これは、子どもに「親は自分を信頼している」という感覚を無意識に伝える効果があるそうです。親はつい会話に目的を持たせてしまいがちですが、そうではなく、本人の好きな話をそのまま聞いてあげたり、本当はどうでもいい話をしたりすることが大切なんです。子どもが好きな虫の話でも、電車の話でも構いません。大切なのは、会話に「学校に行かせよう」という目的を持たないことです。

石井:はい。不登校になった家庭の保護者の方たちが共通して見出したのが、「雑談をしていると子どもが元気になった」という話なんです。これは不登校の子に限らず、学校で苦しかったり、モヤモヤを抱えている子にも共通して言えることで、脳科学者の黒川伊保子さんも、雑談が脳にとって良いエクササイズになると仰っています。

雑談を通じて、子どもは「この人とはいい関係なんだな」と安心感を抱き、自己肯定感を育みます。安心できる環境は、子どもが失敗に強くなることにもつながります。不登校の子どもたちは、学校での苦しさから感情をシャットダウンしてしまうことがあるので、「心の内にあるふわっと思ったこと」を言葉にしたり、独り言のような何でもない話を誰かとする時間がとても大切なんです。私自身もフリースクールに通っていた頃、雑談を通じて喜怒哀楽を取り戻していったと感じています。

例えば「プリンを1個だけ食べようと思ったら2つ食べちゃったんだよね」といった、本当にどうでもいい話をすることです。これは、子どもに「親は自分を信頼している」という感覚を無意識に伝える効果があるそうです。親はつい会話に目的を持たせてしまいがちですが、そうではなく、本人の好きな話をそのまま聞いてあげたり、本当はどうでもいい話をしたりすることが大切なんです。子どもが好きな虫の話でも、電車の話でも構いません。大切なのは、会話に「学校に行かせよう」という目的を持たないことです。

――そうですね。会話に目的は持たせなくていい、たわいのない話が実は大切なんですね。

石井:そうですね、親としては「教育してあげなければ」と目的を持って話してしまいがちですが、目的のない会話が非常に良い効果を生みます。また、子どもが好きなアニメやゲーム、動画について興味を示し、「今どのアニメが人気なの?」「どういうところがおもしろいの?」などと聞いてあげるのも非常に効果的です。親としては「子どもとちゃんと向き合わなければ」と思いがちですが、たった30秒でも、子どもの話を否定せずに聞こうと意識するだけで、大きな違いが生まれます。高学年の男の子など、面と向かって話すのが苦手な子には、2人きりでドライブやショッピングに出かける「デート形式」もおすすめです。横並びで座ることで、目を合わせなくても自然に話しやすくなります。

石井:そうですね、親としては「教育してあげなければ」と目的を持って話してしまいがちですが、目的のない会話が非常に良い効果を生みます。また、子どもが好きなアニメやゲーム、動画について興味を示し、「今どのアニメが人気なの?」「どういうところがおもしろいの?」などと聞いてあげるのも非常に効果的です。親としては「子どもとちゃんと向き合わなければ」と思いがちですが、たった30秒でも、子どもの話を否定せずに聞こうと意識するだけで、大きな違いが生まれます。高学年の男の子など、面と向かって話すのが苦手な子には、2人きりでドライブやショッピングに出かける「デート形式」もおすすめです。横並びで座ることで、目を合わせなくても自然に話しやすくなります。

不登校と特性。「自分はダメなんだ」と感じず良いアプローチを知るために知識を

――発達ナビの読者の方には、不登校のお子さんに発達の特性があるケースも多いのですが、不登校と特性について、保護者の方が知っておくべきことはありますか?

石井:特性を併せ持つ方は結構いらっしゃるという感覚です。私としては、特性があるにもかかわらず、保護者の方もお子さん自身もそのことについて知識がない状態が一番良くないと考えています。私自身がそうだったのですが、知識がないと「自分はダメなんだ」と感じてしまうんです。

私の場合は40歳を目前にWAIS-Ⅳという検査を受けたのですが、言語理解のIQが120ほどあった一方で、処理速度は71という結果でした。これはかなり差があって、処理速度に関しては境界域です。ADHD(注意欠如多動症)の特性上、ケアレスミスが多く、テストの成績が悪かったりすると「自分は良くないんだな」と感じていました。でも、もしあの時に正しい知識があれば、もっと自分への良いアプローチを考えられただろうと思います。フリースクールに通ったり、働くようになってライフハック(工夫)ができるようになると、かなり生きるのが楽になりました。

お子さんについても同じで、もし「この子、何か特性があるのかも?」と思うのであれば、児童精神科などへかかることがおすすめですが、初診まで数ヶ月待ちということも珍しくありません。そういうときはLITALICO発達特性検査がおすすめです。これは医学的な診断ではありませんが、ある程度の特性の方向性や、どういう道に進むべきかを知ることができます。本でも紹介していますが、一度試してみる価値はあると思います。

――その検査結果を保護者の方が理解するだけでなく、学校側にも「こういうつらさがあるんだよ」と伝える際にも活用できると良いですね。

石井:本当にその通りです。学校は紙文化なので、連携においては文書を使うことが大切です。LINEやメールではなく、検査結果のような資料をプリントアウトして持っていくことで、より確実に状況を伝えることができます。例えば「騒がしいところがつらい」「静かな端っこにしてもらうと行けるかも」といった具体的な要望を伝えることで、学校側も対応しやすくなり、お互いに楽になると思います。こうした資料を活用し、特性を把握してもらうことはとても大事なことだと考えています。

石井:特性を併せ持つ方は結構いらっしゃるという感覚です。私としては、特性があるにもかかわらず、保護者の方もお子さん自身もそのことについて知識がない状態が一番良くないと考えています。私自身がそうだったのですが、知識がないと「自分はダメなんだ」と感じてしまうんです。

私の場合は40歳を目前にWAIS-Ⅳという検査を受けたのですが、言語理解のIQが120ほどあった一方で、処理速度は71という結果でした。これはかなり差があって、処理速度に関しては境界域です。ADHD(注意欠如多動症)の特性上、ケアレスミスが多く、テストの成績が悪かったりすると「自分は良くないんだな」と感じていました。でも、もしあの時に正しい知識があれば、もっと自分への良いアプローチを考えられただろうと思います。フリースクールに通ったり、働くようになってライフハック(工夫)ができるようになると、かなり生きるのが楽になりました。

お子さんについても同じで、もし「この子、何か特性があるのかも?」と思うのであれば、児童精神科などへかかることがおすすめですが、初診まで数ヶ月待ちということも珍しくありません。そういうときはLITALICO発達特性検査がおすすめです。これは医学的な診断ではありませんが、ある程度の特性の方向性や、どういう道に進むべきかを知ることができます。本でも紹介していますが、一度試してみる価値はあると思います。

――その検査結果を保護者の方が理解するだけでなく、学校側にも「こういうつらさがあるんだよ」と伝える際にも活用できると良いですね。

石井:本当にその通りです。学校は紙文化なので、連携においては文書を使うことが大切です。LINEやメールではなく、検査結果のような資料をプリントアウトして持っていくことで、より確実に状況を伝えることができます。例えば「騒がしいところがつらい」「静かな端っこにしてもらうと行けるかも」といった具体的な要望を伝えることで、学校側も対応しやすくなり、お互いに楽になると思います。こうした資料を活用し、特性を把握してもらうことはとても大事なことだと考えています。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています