発達障害息子の激しい癇癪。校門から飛び出てあわや…!幼稚園・小学校での苦悩とクールダウン方法【読者体験談】

ライター:ユーザー体験談

Upload By ユーザー体験談

現在9歳の息子は、3歳でASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)の診断を受けています。「どうしよう!」と大声で叫びながら家を飛び出す――。そんな激しい癇癪やパニックを繰り返していた息子も、今ではやるべきことに向き合えるようになりました。今回は、息子が3~7歳の頃の癇癪の様子とその対応、そして現在の成長についてお話しします。

【発達ナビではユーザーさんからの子育てエピソードを募集中!今回は「癇癪・パニック」についてのエピソードをご紹介します】

監修: 新美妙美

信州大学医学部子どものこころの発達医学教室 特任助教

2003年信州大学医学部卒業。小児科医師として、小児神経、発達分野を中心に県内の病院で勤務。2010年信州大学精神科・子どものこころ診療部で研修。以降は発達障害、心身症、不登校支援の診療を大学病院及び一般病院専門外来で行っている。グループSST、ペアレントトレーニング、視覚支援を学ぶ保護者向けグループ講座を主催し、特に発達障害・不登校の親支援に力を入れている。

多様な子育てを応援するアプリ「のびのびトイロ」の制作スタッフ。

「どうしようどうしよう!」と叫びながら外へ飛び出し……。息子の癇癪に困り果てていたあの頃

現在9歳の息子は、3歳でASD(自閉スペクトラム症)とADHD(注意欠如多動症)の診断を受けました。好奇心旺盛で、気になることはすぐに自分の目で確かめたいタイプです。

幼稚園から小学校低学年の頃までが、特に癇癪やパニックがひどい時期でした。この頃の癇癪は、思い通りにいかない時、眠い時、体調が悪い時や疲れている時、そしてしたくないことを無理にさせられた時に起こることが多い傾向がありました。幸い、自傷や他害、物を壊すようなことはありませんでしたが、大声で泣きながら家中を走り回り、「どうしようどうしよう!」と叫びながら外へ飛び出してしまうこともあり、事故にでもあったらと思うと不安でしょうがありませんでした。

今回は、息子が3歳から7歳頃までの癇癪の様子と、私たち親子がどのように対応し、現在の成長へとつながったのかをお話しします。

幼稚園から小学校低学年の頃までが、特に癇癪やパニックがひどい時期でした。この頃の癇癪は、思い通りにいかない時、眠い時、体調が悪い時や疲れている時、そしてしたくないことを無理にさせられた時に起こることが多い傾向がありました。幸い、自傷や他害、物を壊すようなことはありませんでしたが、大声で泣きながら家中を走り回り、「どうしようどうしよう!」と叫びながら外へ飛び出してしまうこともあり、事故にでもあったらと思うと不安でしょうがありませんでした。

今回は、息子が3歳から7歳頃までの癇癪の様子と、私たち親子がどのように対応し、現在の成長へとつながったのかをお話しします。

幼稚園時代:癇癪後、家ではクールダウンできるように声掛け

幼稚園では、腕を引っ張られ、無理やりみんなと活動させられていたようでした。私の前でも、親子ともに先生方からのあたりが強く(「目を見て叱る」という方針だったのかもしれませんが……)、息子は集団行動に強制的に参加させられていたという印象でした。

自宅では、息子の安全のために玄関や窓は必ず施錠していました。また、癇癪を起こしたあとは部屋を涼しくしたり、水を飲ませたり(物理的なクールダウン)、左右に優しく揺れながら(一定のリズムで落ち着くようです)「こうやって数字を数えて落ち着いてみて!」と声をかけていました。息子は好きな数字を数えると、次第に落ち着いていきました。息子は、ある程度数字を数えて落ち着くと「落ち着いたー!」と私を呼びにきました。私は「自分で数字を数えて落ち着けたね」と褒め、その後は好きな遊びをさせて、機嫌が良くなるのを待ちました。親子ともに落ち着いた頃に、「次はこうしてみようね」と伝えるようにしていました。

自宅では、息子の安全のために玄関や窓は必ず施錠していました。また、癇癪を起こしたあとは部屋を涼しくしたり、水を飲ませたり(物理的なクールダウン)、左右に優しく揺れながら(一定のリズムで落ち着くようです)「こうやって数字を数えて落ち着いてみて!」と声をかけていました。息子は好きな数字を数えると、次第に落ち着いていきました。息子は、ある程度数字を数えて落ち着くと「落ち着いたー!」と私を呼びにきました。私は「自分で数字を数えて落ち着けたね」と褒め、その後は好きな遊びをさせて、機嫌が良くなるのを待ちました。親子ともに落ち着いた頃に、「次はこうしてみようね」と伝えるようにしていました。

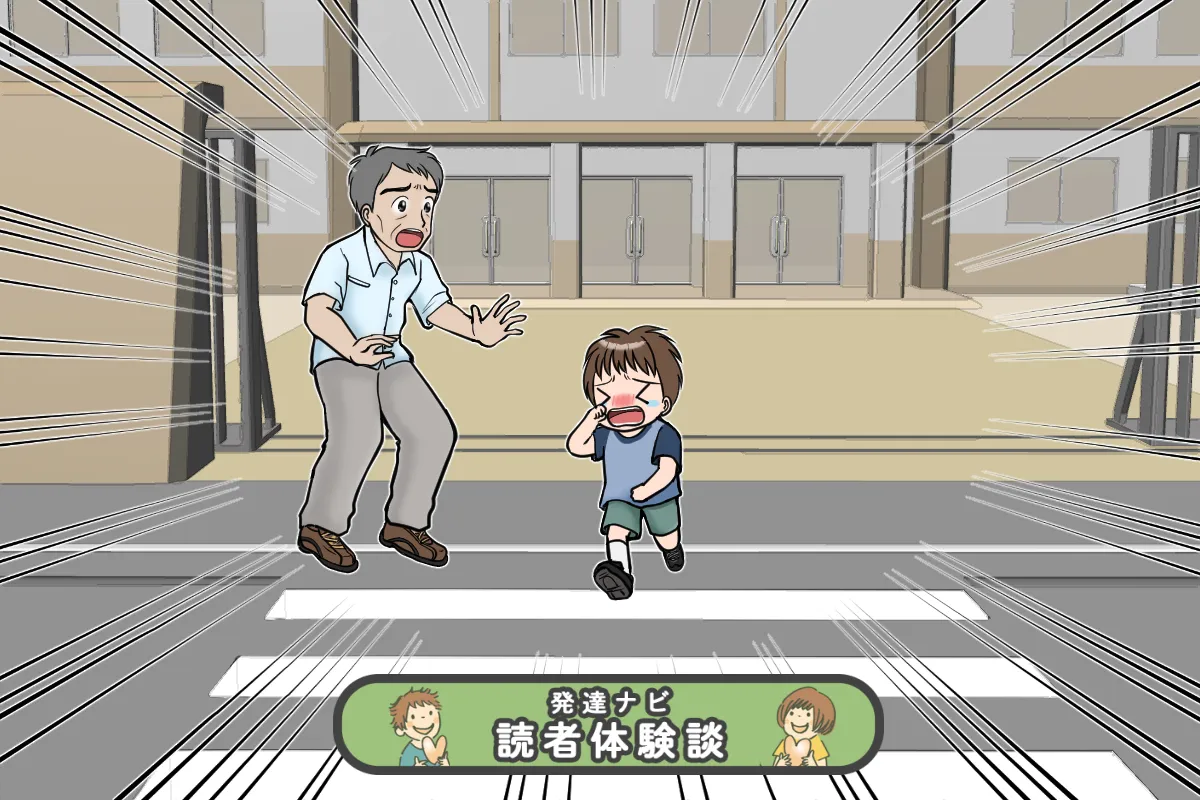

小学校低学年時代:どうしても配慮してもらえなかった……校門から飛び出しヒヤリ!

小学校に入ってからは、理解のない先生方から「出て行きなさい!(怒)」と怒鳴られ、教室から出ていくよう命じられることもありました。

特に、怒鳴られることが多い厳しい先生が担任の時には、息子の癇癪やパニックがピークを迎えました。頻繁に教室から飛び出すようになり、ある時には、校門から泣きながら飛び出し、横断歩道に立っていた方が止めてくださったことも。車も通る場所だったので、本当にヒヤッとしました。

特に、怒鳴られることが多い厳しい先生が担任の時には、息子の癇癪やパニックがピークを迎えました。頻繁に教室から飛び出すようになり、ある時には、校門から泣きながら飛び出し、横断歩道に立っていた方が止めてくださったことも。車も通る場所だったので、本当にヒヤッとしました。

このままでは、息子の安全が脅かされ成長が妨げられると危機感を抱きました。学校が息子にとって「障害のある社会」になっていると感じたのです。

私から担任の先生に話しかけても背を向けられ、話す機会もいただけない状態だったので、特別支援教室の先生を通して話してもらっていました。それでも一向に改善しなかったため、特別支援教室の先生からの提案で、最終的には校長先生にご相談に行きました。しかし、それでも担任の先生の対応は変わることはありませんでした。この先生が担任だった間は、特別支援教室の先生からの提案で、廊下や別室でクールダウンができるようなスペースを作っていただきました。

私から担任の先生に話しかけても背を向けられ、話す機会もいただけない状態だったので、特別支援教室の先生を通して話してもらっていました。それでも一向に改善しなかったため、特別支援教室の先生からの提案で、最終的には校長先生にご相談に行きました。しかし、それでも担任の先生の対応は変わることはありませんでした。この先生が担任だった間は、特別支援教室の先生からの提案で、廊下や別室でクールダウンができるようなスペースを作っていただきました。

現在は自席でクールダウンをできるように

9歳になった今は、授業中や宿題などで「しなければならないこと」を指摘された時、「うるせーな!やればいいんだろ!」と言いながらも、本人なりに気持ちを切り替えて頑張ろうとしている姿に、私は大きな成長を感じています。今のエピソードで出てくる「うるせーな!」も、(言い方は直してほしいなと思いつつも)どこか可愛らしい口調で言っており、今の先生と息子との間に信頼関係が築けているからこそ出る言葉だと感じています。

また、現在の息子は自分の席で読書などをしてクールダウンしているようです。成長に合わせてクールダウンの方法も変化していきました。

また、現在の息子は自分の席で読書などをしてクールダウンしているようです。成長に合わせてクールダウンの方法も変化していきました。

本当に大変だった癇癪期。しかし今では、一斉行動についていこうと頑張っており、「皆と一緒にいたい」といった発言からは、何とか自分の気持ちに折り合いをつけようと努力しているんだなと、頼もしさを感じます。ほかの多くの子どもたちよりも、息子は紆余曲折あり、遠回りをして、まるで徐行運転のような成長のペースです。

それでも、確実に去年の息子よりも成長しており、その姿を見るたびに嬉しくなります。今でも、「私のこの関わり方でいいのかな」と思うことはよくあります。それでも、特別支援教室の先生方や放課後等デイサービスの先生方が、「お母さんがやってこられたからこそ成長を重ねていると思います」「お母さんが一緒にやってこられたことは決して間違ってないと思います」と声をかけてくださいます。その言葉を胸に、心折れそうになりながらも、日々息子に寄り添い続けています。

少しずつ手を離し、でもまだ目は離さず、息子には将来、自立して自分の道を歩んでいってほしいと願っています。

それでも、確実に去年の息子よりも成長しており、その姿を見るたびに嬉しくなります。今でも、「私のこの関わり方でいいのかな」と思うことはよくあります。それでも、特別支援教室の先生方や放課後等デイサービスの先生方が、「お母さんがやってこられたからこそ成長を重ねていると思います」「お母さんが一緒にやってこられたことは決して間違ってないと思います」と声をかけてくださいます。その言葉を胸に、心折れそうになりながらも、日々息子に寄り添い続けています。

少しずつ手を離し、でもまだ目は離さず、息子には将来、自立して自分の道を歩んでいってほしいと願っています。

イラスト/鳥野とり子

エピソード参考/七転八起

(監修:新美先生より)

息子さんのパニック・癇癪に関するご苦労と成長の過程を詳しく聞かせていただきありがとうございます。息子さんの成長の過程と、それを支えて、周囲との調整も苦労されてきた筆者さんの粘り強い関わりがとてもよく伝わってきました。

癇癪時に部屋を涼しくする、水分をとらせる、一定のリズムで揺れたり数字を数えるといった工夫は、刺激を減らして感覚過敏や自律神経の高ぶりを落ち着かせるうえで理にかなった対処法ですね。さらに、その後に「自分で落ち着けたね」と肯定的に伝えることで、自己調整力を高める土台が育まれます。ほかにも、癇癪やパニックが起きた場所からいったん離れて、周囲の刺激をシャットアウトできるようなカームダウンスペースを使うとか、柔らかい毛布やお気に入りの香り、手触りの良い玩具など、五感を通じた安心材料を用意しておくなどが有効になることもあります。

幼稚園や小学校で、理解の乏しい厳しすぎる対応を受けたことは、息子さんにとってもお母さまにとっても大きな負担だったはずです。ご本人が安心しにくい、アウェイに感じる環境では、パニックや癇癪がより起こりやすくなるということもあります。このような場合、今回のように特別支援教室の先生や管理職を通じて環境調整を依頼することは、子どもの安全と尊厳を守るために大切な行動です。学校側に理解が得られにくい場合は、外部の専門職や相談窓口と連携し、対応方針を共有してもらう、いったん避難できる別の生活の場も検討するなどが必要なこともあるかもしれません。現在、信頼できる先生のもとで、自席でのクールダウンが可能になった息子さんの姿は大きな成長の証です。今のペースを大切に、これからも安心できる環境を確保して、成長を見守っていきたいですね。

エピソード参考/七転八起

(監修:新美先生より)

息子さんのパニック・癇癪に関するご苦労と成長の過程を詳しく聞かせていただきありがとうございます。息子さんの成長の過程と、それを支えて、周囲との調整も苦労されてきた筆者さんの粘り強い関わりがとてもよく伝わってきました。

癇癪時に部屋を涼しくする、水分をとらせる、一定のリズムで揺れたり数字を数えるといった工夫は、刺激を減らして感覚過敏や自律神経の高ぶりを落ち着かせるうえで理にかなった対処法ですね。さらに、その後に「自分で落ち着けたね」と肯定的に伝えることで、自己調整力を高める土台が育まれます。ほかにも、癇癪やパニックが起きた場所からいったん離れて、周囲の刺激をシャットアウトできるようなカームダウンスペースを使うとか、柔らかい毛布やお気に入りの香り、手触りの良い玩具など、五感を通じた安心材料を用意しておくなどが有効になることもあります。

幼稚園や小学校で、理解の乏しい厳しすぎる対応を受けたことは、息子さんにとってもお母さまにとっても大きな負担だったはずです。ご本人が安心しにくい、アウェイに感じる環境では、パニックや癇癪がより起こりやすくなるということもあります。このような場合、今回のように特別支援教室の先生や管理職を通じて環境調整を依頼することは、子どもの安全と尊厳を守るために大切な行動です。学校側に理解が得られにくい場合は、外部の専門職や相談窓口と連携し、対応方針を共有してもらう、いったん避難できる別の生活の場も検討するなどが必要なこともあるかもしれません。現在、信頼できる先生のもとで、自席でのクールダウンが可能になった息子さんの姿は大きな成長の証です。今のペースを大切に、これからも安心できる環境を確保して、成長を見守っていきたいですね。

思春期になり激しさを増す発達障害息子の癇癪とパニック。特性に母が思うこと【読者体験談】

急に怒り出したように見えるけど、本人にとっては違うかも?

「IQ高ければ配慮はいらない」と言われるも、入学後トラブル多発で転校…。私の後悔【読者体験談】

息子の癇癪はまるで地雷!?自閉スペクトラム症の息子が、何が原因で怒って泣いているのかが分からなくて悩んだ日々

発達障害息子の癇癪に我慢の限界!寄り添う姿勢も大切だけど、意外に効果的だった母の行動とは?

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

ADHD(注意欠如多動症)

注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如・多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。

ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的発達症(知的障害)、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、コミュニケーション症群、限局性学習症、チック症群、発達性協調運動症、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

ADHD(注意欠如多動症)

注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如・多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。

ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています