就労移行支援のリアルな疑問に回答!就職の進め方、利用期間、料金、私の感じたメリットデメリット【18歳の壁/立石美津子 第5回】

ライター:立石美津子

Upload By 立石美津子

発達ナビで「18歳の壁」をテーマに連載させていただいている立石美津子です。息子(24歳)は知的障害(知的発達症)を伴うASD(自閉スペクトラム症)で、企業で契約社員として働いています。4年目になります。

前回は、就労移行支援に通い始めた息子に見られた具体的な変化についてお話ししました。今回は、就労移行支援の利用を検討している保護者が抱くであろう「リアルな疑問」について、私の体験からお答えしたいと思います。【第5回(全6回)】

監修: 渡部伸

行政書士

親なきあと相談室主宰

社会保険労務士

慶應義塾大学法学部卒後、出版社勤務を経て、行政書士、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能士などの資格を取得。現在、渡部行政書士社労士事務所代表。自身も知的障害の子どもを持ち、知的障害の子どもをもつ親に向けて「親なきあと」相談室を主宰。著作、講演など幅広く活動中。

親なきあと相談室主宰

社会保険労務士

Q.就労移行支援に通えば本当に就職できるの?子どもに合ったペースで進められる?

子どもが就労移行支援事業所に通い始める前、親として「本当に就職できるのか?」「息子に合ったペースで進められるのか?」という不安や疑問を抱くのは当然のことだと思います。

私自身は、就労移行支援事業所は企業への就労と定着を目指す場所であり、それが事業所の経営を成り立たせていることを知っていたため、あまり不安は感じていませんでした。

前年度に何人就職させたかによって、自治体などから支払われる補助金の額が変わると聞いていたので、「2年後にはどこかに就職できるだろう」と根拠のない自信を持っていました。

また、もし途中で就職した会社が合わなかったとしても、2年間の利用期間内であれば再利用が可能だということも、安心材料でした。もし企業就労が難しければ、B型作業所に切り替える選択肢もあると考えていました。

しかし、全ての保護者が私と同じように楽観的だったわけではないようです。「一日でも早く卒業して就労してほしい」と願うご家庭もあると聞きました。私は「とにかく毎日通える場所があるだけでありがたい」と考えていました。

息子は住民票がある自治体とは異なる地域の就労移行支援事業所に通うことになり、特別支援学校高等部の仲間や先輩がいない、まったく新しい環境に飛び込むことになりました。

ただ、周囲にあまり関心を持たない性格だったこともあり、自然と馴染むことができました。無理に仲間をつくる必要もなかったのです。利用者の中にはASD(自閉スペクトラム症)の方も多く、ランチの時間に皆それぞれバラバラに座り、静かに食事をしているような雰囲気だと、支援員の方が教えてくれました。

私自身は、就労移行支援事業所は企業への就労と定着を目指す場所であり、それが事業所の経営を成り立たせていることを知っていたため、あまり不安は感じていませんでした。

前年度に何人就職させたかによって、自治体などから支払われる補助金の額が変わると聞いていたので、「2年後にはどこかに就職できるだろう」と根拠のない自信を持っていました。

また、もし途中で就職した会社が合わなかったとしても、2年間の利用期間内であれば再利用が可能だということも、安心材料でした。もし企業就労が難しければ、B型作業所に切り替える選択肢もあると考えていました。

しかし、全ての保護者が私と同じように楽観的だったわけではないようです。「一日でも早く卒業して就労してほしい」と願うご家庭もあると聞きました。私は「とにかく毎日通える場所があるだけでありがたい」と考えていました。

息子は住民票がある自治体とは異なる地域の就労移行支援事業所に通うことになり、特別支援学校高等部の仲間や先輩がいない、まったく新しい環境に飛び込むことになりました。

ただ、周囲にあまり関心を持たない性格だったこともあり、自然と馴染むことができました。無理に仲間をつくる必要もなかったのです。利用者の中にはASD(自閉スペクトラム症)の方も多く、ランチの時間に皆それぞれバラバラに座り、静かに食事をしているような雰囲気だと、支援員の方が教えてくれました。

Q.就職活動は具体的にどう進めるの?親の関わりはどの程度必要?

就職活動について、私は完全に素人でしたから、プロである事業所にすべてお任せしていました。親が息子の実態に合わない会社(求められるスキルに見合わない仕事)を希望しても、支援員さんを困らせるだけだと思っていたからです。

そのため、事業所側から「こういった実習先がありますが、どうですか?」「このような職種や業界はいかがでしょうか?」といった実習機会や就職活動の方向性について提案をいただき、それに対して希望を出すという形で進んでいきました。

息子は結局3年間通うことになりました。就労移行支援の利用期間は原則2年ですが、息子はコロナ禍で就職活動ができない期間があったため、例外として1年間の延長を認めてもらったのです。

私は焦って中途半端に就職を決めるよりも、時間をかけてじっくり訓練を受けさせたいと考えていました。息子が希望する「通勤時間1時間以内」で「事務系の仕事」という条件はありましたが、コロナ禍の影響もあり、企業実習の受け入れ先がなかなか見つからず、2年間で実習に行けたのは2社のみでした。

ある実習先では、障害のある方だけが一室に集められ、社員の方がたまに様子を見に来るような体制で、正直あまり良い印象は受けませんでした。最終日の実習では、同じ部屋で働く障害者雇用の方から「やることが遅い」「集中力がない」と厳しい指摘をいただき、過保護な親である私は「こんなふうな環境で働かせたくない」と感じたこともありました。

そのため、事業所側から「こういった実習先がありますが、どうですか?」「このような職種や業界はいかがでしょうか?」といった実習機会や就職活動の方向性について提案をいただき、それに対して希望を出すという形で進んでいきました。

息子は結局3年間通うことになりました。就労移行支援の利用期間は原則2年ですが、息子はコロナ禍で就職活動ができない期間があったため、例外として1年間の延長を認めてもらったのです。

私は焦って中途半端に就職を決めるよりも、時間をかけてじっくり訓練を受けさせたいと考えていました。息子が希望する「通勤時間1時間以内」で「事務系の仕事」という条件はありましたが、コロナ禍の影響もあり、企業実習の受け入れ先がなかなか見つからず、2年間で実習に行けたのは2社のみでした。

ある実習先では、障害のある方だけが一室に集められ、社員の方がたまに様子を見に来るような体制で、正直あまり良い印象は受けませんでした。最終日の実習では、同じ部屋で働く障害者雇用の方から「やることが遅い」「集中力がない」と厳しい指摘をいただき、過保護な親である私は「こんなふうな環境で働かせたくない」と感じたこともありました。

【制度のご紹介】就労移行支援の利用期間は?2年?それ以上も?

就労移行支援事業所の利用期間は、原則として2年間と定められています。しかし、利用者の状況によっては1年間の延長が認められる場合があります(最大12か月の延長可能)。

延長には、就職活動の実績や本人の意欲など、自治体の審査が必要です。立石さんの息子さんのように、コロナ禍の影響や、就職活動を行ったものの結果が出なかった場合など、特別な事情が考慮されることがあります。

延長には、就職活動の実績や本人の意欲など、自治体の審査が必要です。立石さんの息子さんのように、コロナ禍の影響や、就職活動を行ったものの結果が出なかった場合など、特別な事情が考慮されることがあります。

Q.利用料金は家計への負担になる?

就労移行支援事業所の利用料金は、家計への負担になるのかという点も気になりますよね。息子の場合は、利用料金はかかりませんでした。また、一定以上の仕事をした場合には、工賃が追加で支払われている人もいたようです。

【制度のご紹介】就労移行支援事業所の利用料金は?多くの方が自己負担0円で利用

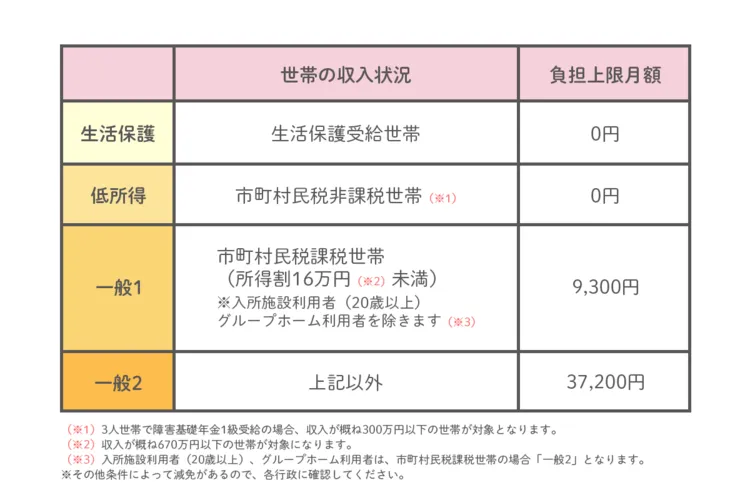

就労移行支援事業所の利用料金は、以下の表を参考にしてください。

自己負担金は、前年の所得に応じて決定しますが、多くの方が自己負担0円で利用しています。また、利用回数にかかわらず、負担上限月額以上の負担は発生しません。

ここでいう世帯収入とは「本人と配偶者」の収入の合計であり、親の収入は換算されません。

自己負担金は、前年の所得に応じて決定しますが、多くの方が自己負担0円で利用しています。また、利用回数にかかわらず、負担上限月額以上の負担は発生しません。

ここでいう世帯収入とは「本人と配偶者」の収入の合計であり、親の収入は換算されません。

※利用料(費用)についてはお住まいの自治体が決定するため、上記はあくまでも目安です。