「学校行きたくない」に隠された息子のSOS。頑張りすぎない登校しぶり対策で、夏休み明けどうなった?

ライター:かなしろにゃんこ。

Upload By かなしろにゃんこ。

ADHD(注意欠如多動症)とASD(自閉スペクトラム症)がある息子リュウ太は、小学校4年生頃まで夏休みに入っても7月下旬になるともう家に居ることに飽きてしまって「早く学校がはじまらないかな~」「給食が食べたい!」などと言うほどでした。ところが、小学5年生の夏休み前から「学校行きたくないな〜」とつぶやくことが増えてきたのです。

監修: 初川久美子

臨床心理士・公認心理師

東京都公立学校スクールカウンセラー/発達研修ユニットみつばち

臨床心理士・公認心理師。早稲田大学大学院人間科学研究科修了。在学中よりスクールカウンセリングを学び、臨床心理士資格取得後よりスクールカウンセラーとして勤務。児童精神科医の三木崇弘とともに「発達研修ユニットみつばち」を結成し、教員向け・保護者向け・専門家向け研修・講演講師も行っている。都内公立教育相談室にて教育相談員兼務。

東京都公立学校スクールカウンセラー/発達研修ユニットみつばち

小5の夏休み前の「学校行きたくない」

ADHD(注意欠如多動症)とASD(自閉スペクトラム症)がある息子リュウ太は、小学校4年生頃までは夏休みに入っても7月下旬になるともう家に居ることに飽きてしまって「早く学校がはじまらないかな~」「給食が食べたい!」などと言うほどでした。ところが、小学5年生の夏休み前から「学校行きたくないな」とつぶやくことが増えてきたのです。

夏休み前の担任の先生との面談で「リュウ太くんはイライラしたりクラスメイトとの衝突があり孤立しているみたいです。夏休みの間、少し心が落ち着くといいですね」と言われました。それを聞いて母の私の心はザワザワしました。孤立するほどクラスのみんなと仲がよくないんだ……と不安にもなりました。

夏休み前の担任の先生との面談で「リュウ太くんはイライラしたりクラスメイトとの衝突があり孤立しているみたいです。夏休みの間、少し心が落ち着くといいですね」と言われました。それを聞いて母の私の心はザワザワしました。孤立するほどクラスのみんなと仲がよくないんだ……と不安にもなりました。

行きたくないのなら無理して行かなくてもいいとは思うのですが、夫が「学校には絶対に行くように!」という方針だったために、私も学校には毎日登校するよう声をかけていました……。

夏休みの間だけでも学校のことを忘れられるように

夏休みに入ってからは、リュウ太が学校のことを考える時間を減らせないか?と思い、イベントを用意するなど試行錯誤して楽しい時間を増やすようすることにしました。

おもちゃのイベントや鉄道博物館など、息子が興味あるものに足を運びました。ウキウキする時間を増やしていったら、次第にリュウ太のネガティブな発言が減っていったように思います。

そして、もうすぐ夏休みが終わる、という8月下旬に家族旅行を予定することにしていました。

お盆の時期はどこも混みあっていて出かけてもしんどいということもありますが、8月の下旬は台風の接近率が低かったので旅行中に天気に恵まれることが多く、家族みんなが旅行を満喫できます。

そのためのスケジュール調整は大変ですが(汗)、楽しいイベントを夏休みの最後に設定することで「学校行きたくないな〜」という気持ちをリュウ太に少しでも忘れてもらおう!ということが一番の狙いでした。

お盆の時期はどこも混みあっていて出かけてもしんどいということもありますが、8月の下旬は台風の接近率が低かったので旅行中に天気に恵まれることが多く、家族みんなが旅行を満喫できます。

そのためのスケジュール調整は大変ですが(汗)、楽しいイベントを夏休みの最後に設定することで「学校行きたくないな〜」という気持ちをリュウ太に少しでも忘れてもらおう!ということが一番の狙いでした。

9月上旬の週末にも息子が好きそうなイベントに行くようにしていました。学校が再開して気持ちが落ちても、そのイベントまでは多少ウキウキしてくれると思ったからです。

無理しない「頑張り方」がもたらした変化

夏休みが終わり、2学期になってもリュウ太とクラスメイトとのいざこざは減ることはありませんでした。それでもリュウ太は、頑張って毎日学校に通いました。

朝の支度のときに憂鬱そう顔をしていたり、支度に時間がかかってしんどそうに見える日に「行きたくないなら学校を休んでもいいよ」と声をかけてみましたが、リュウ太は「大丈夫、毎日登校はする、でも帰りたくなったら早退する」と言いました。

「学校は休みたくない、休んだら負けた気がするから、とりあえず登校はするというのがオレの決まりなんだ」と言うので、「ルーティーンを大事にしたいならOK。じゃあ、早退する選択もありってことで頑張ろう」と話し合って、“学校には行ったけれど5時間目以降は教室にいられない”など、調子が悪い日は早退して迎えにいくことにしました。

頻繁にそんな日があるわけではないのですが、月に一回程度早退すると気分が上向きになるようで、次の日は行き渋らずに登校してくれる日が増えたのでした。

また、学校が再開してから「無理をしないでいいよ」という声かけで心に少しゆとりが持てたのではないかと今ではそう感じます。

「学校は休みたくない、休んだら負けた気がするから、とりあえず登校はするというのがオレの決まりなんだ」と言うので、「ルーティーンを大事にしたいならOK。じゃあ、早退する選択もありってことで頑張ろう」と話し合って、“学校には行ったけれど5時間目以降は教室にいられない”など、調子が悪い日は早退して迎えにいくことにしました。

頻繁にそんな日があるわけではないのですが、月に一回程度早退すると気分が上向きになるようで、次の日は行き渋らずに登校してくれる日が増えたのでした。

また、学校が再開してから「無理をしないでいいよ」という声かけで心に少しゆとりが持てたのではないかと今ではそう感じます。

大人になったリュウ太に当時のことを聞いてみると

リュウ太は現在27歳です。大人になってから、この頃の夏休みの過ごし方や、当時の気持ちについて聞いてみました。

リュウ太は「イベントがあると、そこまではウキウキ頑張れた。学校に行きたくなかったけど、毎週何かイベントがあると楽しいイメージを考えて過ごすことができるからよかったかもしれない」と話してくれました。

いつも子ども中心にイベントを準備できたわけではありませんでしたが、母としては、リュウ太が小学生の頃は長期休み中の気分を下げないで、とにかく維持したい、なんとか保ちたい、その一心だった気がします。

大人になったリュウ太は、今も定期的に友人とのイベントを予定して、そこまでは仕事を頑張ろう!と思いながらやれているそうです。

執筆/かなしろにゃんこ。

リュウ太は「イベントがあると、そこまではウキウキ頑張れた。学校に行きたくなかったけど、毎週何かイベントがあると楽しいイメージを考えて過ごすことができるからよかったかもしれない」と話してくれました。

いつも子ども中心にイベントを準備できたわけではありませんでしたが、母としては、リュウ太が小学生の頃は長期休み中の気分を下げないで、とにかく維持したい、なんとか保ちたい、その一心だった気がします。

大人になったリュウ太は、今も定期的に友人とのイベントを予定して、そこまでは仕事を頑張ろう!と思いながらやれているそうです。

執筆/かなしろにゃんこ。

(監修:初川先生より)

リュウ太くんの夏休み前後の「学校行きたくない」にまつわるエピソードをありがとうございます。小学校高学年になると、人間関係も一筋縄ではいかなくなるというか、気の合う子とうまく一緒に過ごせるといいですが、気の合わない子に対して言葉で喧嘩してしまったり、徒党を組んで対立してしまったりという構図に至ることが増えるように感じます(それもお互い成長の一過程ではありますが、そのダメージの受け方は人それぞれであったり、未熟さゆえに“友だちとのいざこざ”を超えて攻撃したりされたりすることもあるので、適宜担任の先生らにはご相談していただきたいところではあります)。

さて、リュウ太くん5年生の夏休みは「学校行きたくない」で終えた1学期から続くものだったことから、夏休みに楽しいイベントを入れてうきうきわくわく過ごせるようにされたとのこと。夏休みの旅行も8月末という一番気持ちが曇りやすい時期に設定されたとのことでしたね。そうした工夫もとても良いと思います。学校でのうまくいかなさ、ストレスに対して、それそのものに対処する方法もありますが、そうではなくて、それ以外の部分を充実させる、そうすることで心穏やかに過ごせたり、夢中になるものと出会って頭や心の中で学校のことが占める割合を相対的に小さくしていく。このような取り組みは、心の健康を保ち、せっかくの夏休みを自分の大切な時間として過ごすうえで重要なことだと感じます。その先に、2学期以降学校に行くにあたっての心持ちが変わる可能性もありますし、心持ちが変わらずとも、楽しく過ごせたこと自体は心の支えになります。

2学期が始まり、リュウ太くんは学校に行きたくない様子は見せつつも、休まずに行くことを表明しました。「無理しなくていい、休んでいい、早退してもいい。そう思うと心にゆとりができて学校に通えていたのかな?」とかなしろさんは振り返られています。それもあるだろうなと感じました。そしてもう一つ思うのは、「学校に行くかどうか」について、リュウ太くんとかなしろさんがフラットに話し合えていたのも大きかったろうと思います。リュウ太くんは「休んだら負けた気がするから」行くと言っており、ちょっと大人からすると大丈夫かなと心配になります。それを「休みなさい」ではなく、基本的には「休んでもいいよ」のスタンスでありながらも、「ルーティーンを大事にしたいならOK。じゃあ、早退する選択もありってことで頑張ろう」とリュウ太くんの意見を尊重して、つらくなった場合の対応方法を話し合っておけたこと。これもまたとても良かったのだろうと思います。

そうした経験を経て、大人になったリュウ太くんは今でも楽しい予定を組んでそこまで仕事を頑張ろうというモチベーションの作り方をされているとのこと。これも何よりです。素敵な予定を楽しみにしながら、ちょっと億劫な仕事や家事等を頑張る。これは大人も同じようにされていることと思います。子どもと学校という関係においても同じで、もちろん「学校が楽しみだから行く」になったらいいとは思いますが、そうではない場合に、「週末のイベントを楽しみに、今週頑張る」があってもいいのだと思います。9月は、再び学校中心の日常が戻るという点で学校に行きたくない気持ちが大きくなりやすい時期ではあります。学校に行くか行かないかだけではなく、休みの日の過ごし方を工夫するのも心の健康を保つ上で一つの方法ですね。

リュウ太くんの夏休み前後の「学校行きたくない」にまつわるエピソードをありがとうございます。小学校高学年になると、人間関係も一筋縄ではいかなくなるというか、気の合う子とうまく一緒に過ごせるといいですが、気の合わない子に対して言葉で喧嘩してしまったり、徒党を組んで対立してしまったりという構図に至ることが増えるように感じます(それもお互い成長の一過程ではありますが、そのダメージの受け方は人それぞれであったり、未熟さゆえに“友だちとのいざこざ”を超えて攻撃したりされたりすることもあるので、適宜担任の先生らにはご相談していただきたいところではあります)。

さて、リュウ太くん5年生の夏休みは「学校行きたくない」で終えた1学期から続くものだったことから、夏休みに楽しいイベントを入れてうきうきわくわく過ごせるようにされたとのこと。夏休みの旅行も8月末という一番気持ちが曇りやすい時期に設定されたとのことでしたね。そうした工夫もとても良いと思います。学校でのうまくいかなさ、ストレスに対して、それそのものに対処する方法もありますが、そうではなくて、それ以外の部分を充実させる、そうすることで心穏やかに過ごせたり、夢中になるものと出会って頭や心の中で学校のことが占める割合を相対的に小さくしていく。このような取り組みは、心の健康を保ち、せっかくの夏休みを自分の大切な時間として過ごすうえで重要なことだと感じます。その先に、2学期以降学校に行くにあたっての心持ちが変わる可能性もありますし、心持ちが変わらずとも、楽しく過ごせたこと自体は心の支えになります。

2学期が始まり、リュウ太くんは学校に行きたくない様子は見せつつも、休まずに行くことを表明しました。「無理しなくていい、休んでいい、早退してもいい。そう思うと心にゆとりができて学校に通えていたのかな?」とかなしろさんは振り返られています。それもあるだろうなと感じました。そしてもう一つ思うのは、「学校に行くかどうか」について、リュウ太くんとかなしろさんがフラットに話し合えていたのも大きかったろうと思います。リュウ太くんは「休んだら負けた気がするから」行くと言っており、ちょっと大人からすると大丈夫かなと心配になります。それを「休みなさい」ではなく、基本的には「休んでもいいよ」のスタンスでありながらも、「ルーティーンを大事にしたいならOK。じゃあ、早退する選択もありってことで頑張ろう」とリュウ太くんの意見を尊重して、つらくなった場合の対応方法を話し合っておけたこと。これもまたとても良かったのだろうと思います。

そうした経験を経て、大人になったリュウ太くんは今でも楽しい予定を組んでそこまで仕事を頑張ろうというモチベーションの作り方をされているとのこと。これも何よりです。素敵な予定を楽しみにしながら、ちょっと億劫な仕事や家事等を頑張る。これは大人も同じようにされていることと思います。子どもと学校という関係においても同じで、もちろん「学校が楽しみだから行く」になったらいいとは思いますが、そうではない場合に、「週末のイベントを楽しみに、今週頑張る」があってもいいのだと思います。9月は、再び学校中心の日常が戻るという点で学校に行きたくない気持ちが大きくなりやすい時期ではあります。学校に行くか行かないかだけではなく、休みの日の過ごし方を工夫するのも心の健康を保つ上で一つの方法ですね。

学校を休みがちな小5娘。避難場所に「通級の教室」を提案すると「絶対イヤ!」と拒否!?

「行きたくないなら休んでいいよ」と言えない…自閉症息子の登校しぶりに悩んだ日々。中学生の今は

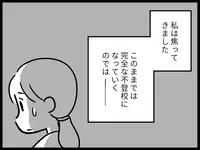

このままだと完全な不登校に…?母の焦り【マンガ発達障害の子どもと私たち/はるき編第1話】

ひきこもりが続く自閉症息子。もっと早く出合いたかった「訪問看護」利用までの道のり

発達障害と不登校に関連はある?アンケート結果や不登校からの進学先、保護者の支援など【専門家が回答】

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

ADHD(注意欠如多動症)

注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。

ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

ASD(自閉スペクトラム症)

自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー(Asperger)症候群などのいろいろな名称で呼ばれていたものがまとめて表現されるようになりました。ASDはAutism Spectrum Disorderの略。

ADHD(注意欠如多動症)

注意欠陥・多動性障害の名称で呼ばれていましたが、現在はADHD、注意欠如多動症と呼ばれるようになりました。ADHDはAttention-Deficit Hyperactivity Disorderの略。

ADHDはさらに、不注意優勢に存在するADHD、多動・衝動性優勢に存在するADHD、混合に存在するADHDと呼ばれるようになりました。今までの「ADHD~型」という表現はなくなりましたが、一部では現在も使われています。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています