床にゴミを捨て続けた息子が「電動ゴミ箱」で激変!まさかの解決策は"ひと手間増やす" 片づけ術

ライター:丸山さとこ

Upload By 丸山さとこ

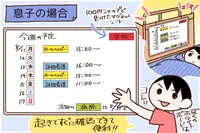

神経発達症のある息子のコウは、部屋を片づけることが苦手です。「高校生なんてそんなものでしょ?」と言ってしまえばそれまでなのかもしれませんが、“時期がくれば自然に解決する”とは限らないのがコウです。そんな彼の部屋に、電動ゴミ箱がやってきた時のことを振り返りました。

監修: 室伏佑香

東京女子医科大学八千代医療センター 神経小児科

名古屋市立大学大学院 医学研究科 生殖・遺伝医学講座 新生児・小児医学 博士課程

筑波大学医学部卒。国立成育医療研究センターで小児科研修終了後、東京女子医科大学八千代医療センター、国立成育医療研究センター、島田療育センターはちおうじで小児神経診療、発達障害診療の研鑽を積む。

現在は、名古屋市立大学大学院で小児神経分野の研究を行っている。

名古屋市立大学大学院 医学研究科 生殖・遺伝医学講座 新生児・小児医学 博士課程

長年悩まされてきたある問題に、思いがけない転機が訪れました!

息子の部屋に、電動ゴミ箱を置いてみました

わが家の夫は、私室で電動のフタ付きゴミ箱を使っています。最近、新しいものを購入したので、古いものをコウにお下がりとして譲りました。夫は残業続きだったこともあり、コウに「これ使いなよ」と声をかけることもなく、コウの部屋に黙ってゴミ箱を置いていました。

私が「何も言わなくても使うかな?」と聞くと、夫は笑いながら「見れば分かるでしょ。コウはこういうギミックがあったほうが、ゴミを捨てるタイプだと思う」と返してきました。

そんな夫の言葉に対して、私は「そうかね~?」と半信半疑でした。というのも、コウの部屋の“床に落ちたゴミ”には、長年悩まされてきたからです。

私が「何も言わなくても使うかな?」と聞くと、夫は笑いながら「見れば分かるでしょ。コウはこういうギミックがあったほうが、ゴミを捨てるタイプだと思う」と返してきました。

そんな夫の言葉に対して、私は「そうかね~?」と半信半疑でした。というのも、コウの部屋の“床に落ちたゴミ”には、長年悩まされてきたからです。

足の踏み場は(かろうじて)あるけれど……!

コウは「片づけが苦手」というよりも、そもそも「捨てる」という行為そのものが定着していませんでした。飲みかけのペットボトル、菓子の包装、学校のプリント、丸まったゴミたち──そういったものが、ベッドの下や家具の隙間……それから床に、当然の顔をして散らかっていくのです。

リビングやダイニングでは、席を立つついでに私の出したゴミまで集めてくれたりするのですが、自分の部屋はマイルールで運用しているようで、引き出しは開けっ放し、使ったものは置きっ放し、ゴミは床に転がっていきます。

部屋を見た私が部屋の散らかり具合に驚いてもコウは特に気にしていない様子で、「不衛生だからゴミはゴミ箱に捨てて」と何度言っても、「あ、そうだね」「これが終わったらやるね」と返ってくるばかりでした。

定期的に部屋をチェックして「片づけろ~」と促さない限り、床のゴミはいつまでもそのまま。そういう暮らしが何年も続いていたのです。

リビングやダイニングでは、席を立つついでに私の出したゴミまで集めてくれたりするのですが、自分の部屋はマイルールで運用しているようで、引き出しは開けっ放し、使ったものは置きっ放し、ゴミは床に転がっていきます。

部屋を見た私が部屋の散らかり具合に驚いてもコウは特に気にしていない様子で、「不衛生だからゴミはゴミ箱に捨てて」と何度言っても、「あ、そうだね」「これが終わったらやるね」と返ってくるばかりでした。

定期的に部屋をチェックして「片づけろ~」と促さない限り、床のゴミはいつまでもそのまま。そういう暮らしが何年も続いていたのです。

電動ゴミ箱の効果のほどは?

夫が確認したところ……

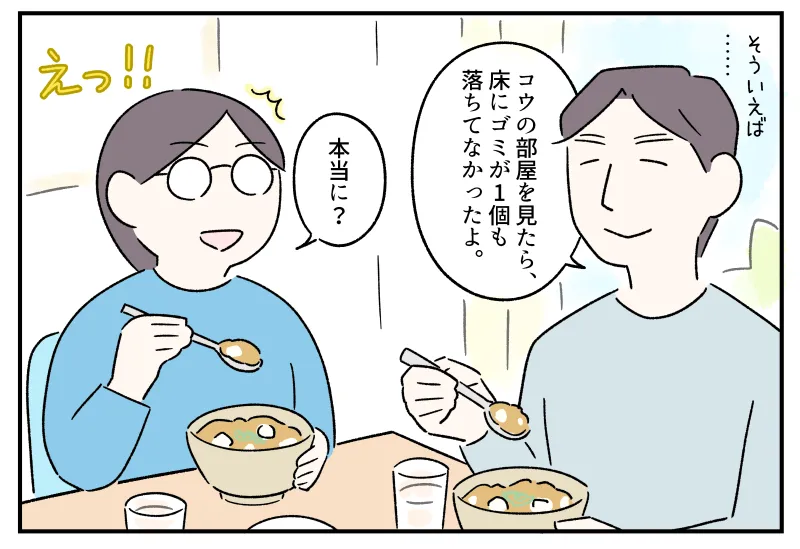

そんなコウの部屋に電動ゴミ箱を設置してから数日後、夫が夕飯を食べながら「そういえば、今朝コウの部屋を見たら、床にゴミが1個も落ちてなかったよ」と言いました。信じがたい話に「えっ、本当に?」と驚くと、「ゴミ箱の中を確認したら、ゴミがちゃんと入ってたよ」と夫は頷いて笑いました。

私は、「電動ゴミ箱……効いたんだ!」と驚きつつ、ゴミ箱の中身を確認したという夫の言葉に「流石、16年間コウの父親をやってきた人だな~!」と感心しました。

私は、「電動ゴミ箱……効いたんだ!」と驚きつつ、ゴミ箱の中身を確認したという夫の言葉に「流石、16年間コウの父親をやってきた人だな~!」と感心しました。

『息子の部屋に電動ゴミ箱を置いたら床からゴミが消えた』という現象を見れば、一般的には「あぁ、ゴミ箱に捨てるようになったんだな」と思うところです。

ところが、コウの場合は『ちゃんと捨てるようになったと思われたゴミが、実は、分かりにくいところに溜められるようになっていただけだった』ということが起こり得るのです。

『ゴミをフタつきのゴミ箱に捨てるという行為を一度行ったことで、床にゴミが散らばっているのを汚いなと思うようになった』までは親の目論見通りにいったとして……。

その後、『ゴミ箱のフタが開くのを待つのは面倒だから、ベッドや机などの家具と壁の間や引き出しに突っ込むようになった』という方向に進んで行く可能性が、まぁまぁ高いのがコウなのです!

そのため、『ゴミ箱を使っているかどうかはゴミ箱の中を確認することによってしか分からない』という夫の発想は私としては適切な認識に思えましたし、コウの変化に驚くと同時に、夫への信頼感が増した出来事にもなりました。

ところが、コウの場合は『ちゃんと捨てるようになったと思われたゴミが、実は、分かりにくいところに溜められるようになっていただけだった』ということが起こり得るのです。

『ゴミをフタつきのゴミ箱に捨てるという行為を一度行ったことで、床にゴミが散らばっているのを汚いなと思うようになった』までは親の目論見通りにいったとして……。

その後、『ゴミ箱のフタが開くのを待つのは面倒だから、ベッドや机などの家具と壁の間や引き出しに突っ込むようになった』という方向に進んで行く可能性が、まぁまぁ高いのがコウなのです!

そのため、『ゴミ箱を使っているかどうかはゴミ箱の中を確認することによってしか分からない』という夫の発想は私としては適切な認識に思えましたし、コウの変化に驚くと同時に、夫への信頼感が増した出来事にもなりました。

「ワンアクション減らす」が正解とは限らない、片づけの奥深さ

そんな中、今回の出来事で私が特に面白く感じたのは、『ひと手間増やすことでゴミを捨てられるようになった』ことそのものです。

一般的には、面倒くさがりの人が片づけを習慣化するには「ワンアクションで済むようにする」のが定石とされています。フタを開ける、引き出しを開ける、といった動作が一つでもあると、それだけで行動のハードルが上がってしまうという考え方です。

一般的には、面倒くさがりの人が片づけを習慣化するには「ワンアクションで済むようにする」のが定石とされています。フタを開ける、引き出しを開ける、といった動作が一つでもあると、それだけで行動のハードルが上がってしまうという考え方です。

ところが今回のコウは、“アクションが増えた”ことでゴミ捨てが定着しています。これは、ひょっとしたら『できたらシールを貼る』的なトークンとして効いたのかもしれず、そう考えれば、これもまた『あるある』の一つのパターンがキレイにはまったということなのかもしれません。カッコいいキラキラシールが、カッコいいギミックのゴミ箱になった可能性はあります。

あるいは、もっとシンプルに、モーター音とフタの開閉のイメージが頭にしっかり残ることで、ゴミを捨てるという行為が明確に描けるようになり、紐づけしやすくなったのかもしれません。『床にポイっと捨てること』と近かった『ゴミ箱にポイっと捨てること』が、フタの開閉ギミックによって別物になったとも考えられます。

あるいは、もっとシンプルに、モーター音とフタの開閉のイメージが頭にしっかり残ることで、ゴミを捨てるという行為が明確に描けるようになり、紐づけしやすくなったのかもしれません。『床にポイっと捨てること』と近かった『ゴミ箱にポイっと捨てること』が、フタの開閉ギミックによって別物になったとも考えられます。

「効いた理由」は本人にも分からないけれど

こうして、コウの部屋に電動ゴミ箱が置かれてから2か月ほど経った今も、コウの部屋の床にはゴミが落ちていません。積みあがった本や脱ぎ捨てられた上着があっても、ゴミがないだけで『不衛生な雰囲気』はかなり軽減されましたし、実際にコウも以前よりマメに掃除機をかけるようになりました。

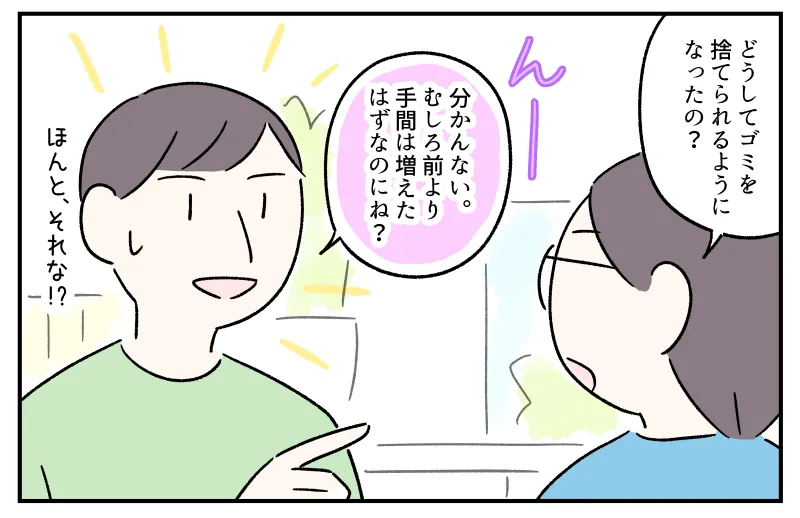

そんなコウ本人に「どうしてゴミを捨てられるようになったの?」と聞いてみても、「うーん、分かんない。むしろ前より手間は増えたはずなのにね?」と首をかしげるばかりで、理由は未だに分かりません。

そんなコウ本人に「どうしてゴミを捨てられるようになったの?」と聞いてみても、「うーん、分かんない。むしろ前より手間は増えたはずなのにね?」と首をかしげるばかりで、理由は未だに分かりません。

とはいえ、片づけに限らず「やってみたら、なぜかうまくいった」という経験は、誰にでもあることなのではないかと思います。“効いた理由”が理屈で説明できなくても、行動が変わったことは、経験としてコウの中に残るかもしれません。

見通しが立たなくても、理由が分からなくても、『やってみる』『手を出してみる』という試みを起こすことが大事なのかもしれないな、と思う出来事でした。

執筆/丸山さとこ

(監修:室伏先生より)

コウくんの「電動ゴミ箱がきっかけでゴミ捨てができるようになった」という変化、とても興味深いエピソードですね。行動変容を促すための支援の方法として、「ワンアクションを減らす」ことだけでなく、「本人にとって心地よい刺激や意味づけを加えてあげる」ことも大切なのだと感じました。確かに、機械の動作音や光、ギミックなど“視覚的・聴覚的なフィードバック”があると、それがモチベーションや達成感につながるお子さんは少なくありません。電動ゴミ箱の“自動で開く”“音がする”といった要素が、視覚・聴覚的な報酬として働き、行動が定着しやすくなった可能性があると思います。こうした五感に訴える仕掛けや達成を即時に感じられる工夫は、片づけ・勉強・身支度など、ほかの行動支援にも応用できそうですね。

このエピソードは、支援が、日々の小さな試みの積み重ねから形づくられていくものだと教えてくれました。お子さんに合う方法を試し、合わなければ工夫を重ねていく——その柔軟で前向きな姿勢が、発達特性のある子どもたちの成長を支える大きな力になると思います。

見通しが立たなくても、理由が分からなくても、『やってみる』『手を出してみる』という試みを起こすことが大事なのかもしれないな、と思う出来事でした。

執筆/丸山さとこ

(監修:室伏先生より)

コウくんの「電動ゴミ箱がきっかけでゴミ捨てができるようになった」という変化、とても興味深いエピソードですね。行動変容を促すための支援の方法として、「ワンアクションを減らす」ことだけでなく、「本人にとって心地よい刺激や意味づけを加えてあげる」ことも大切なのだと感じました。確かに、機械の動作音や光、ギミックなど“視覚的・聴覚的なフィードバック”があると、それがモチベーションや達成感につながるお子さんは少なくありません。電動ゴミ箱の“自動で開く”“音がする”といった要素が、視覚・聴覚的な報酬として働き、行動が定着しやすくなった可能性があると思います。こうした五感に訴える仕掛けや達成を即時に感じられる工夫は、片づけ・勉強・身支度など、ほかの行動支援にも応用できそうですね。

このエピソードは、支援が、日々の小さな試みの積み重ねから形づくられていくものだと教えてくれました。お子さんに合う方法を試し、合わなければ工夫を重ねていく——その柔軟で前向きな姿勢が、発達特性のある子どもたちの成長を支える大きな力になると思います。

予定の見える化で安心!自閉症きょうだいの心と行動を支えるホワイトボード活用術

「片付けて」「きれいにして」だけでは、何をすれば良いのかわからないのかも…と思ったときは

自閉症娘がはまった!段ボールから単管パイプまで駆使した手づくり感覚統合遊具4選、安全対策も

反抗期ど真ん中発達障害娘を小4から洗濯担当に!任せるのは忍耐が必要だったけれど…2年経って感じる娘の成長

ルールやマナーに強いこだわり、予定変更でパニック!発達障害息子の気持ち、どう受け止める?【専門家アドバイスも】

(コラム内の障害名表記について)

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。

コラム内では、現在一般的に使用される障害名・疾患名で表記をしていますが、2013年に公開された米国精神医学会が作成する、精神疾患・精神障害の分類マニュアルDSM-5などをもとに、日本小児神経学会などでは「障害」という表記ではなく、「~症」と表現されるようになりました。現在は下記の表現になっています。

神経発達症

発達障害の名称で呼ばれていましたが、現在は神経発達症と呼ばれるようになりました。

知的障害(知的発達症)、ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、コミュニケーション症群、LD・SLD(限局性学習症)、チック症群、DCD(発達性協調運動症)、常同運動症が含まれます。

※発達障害者支援法において、発達障害の定義の中に知的発達症(知的能力障害)は含まれないため、神経発達症のほうが発達障害よりも広い概念になります。