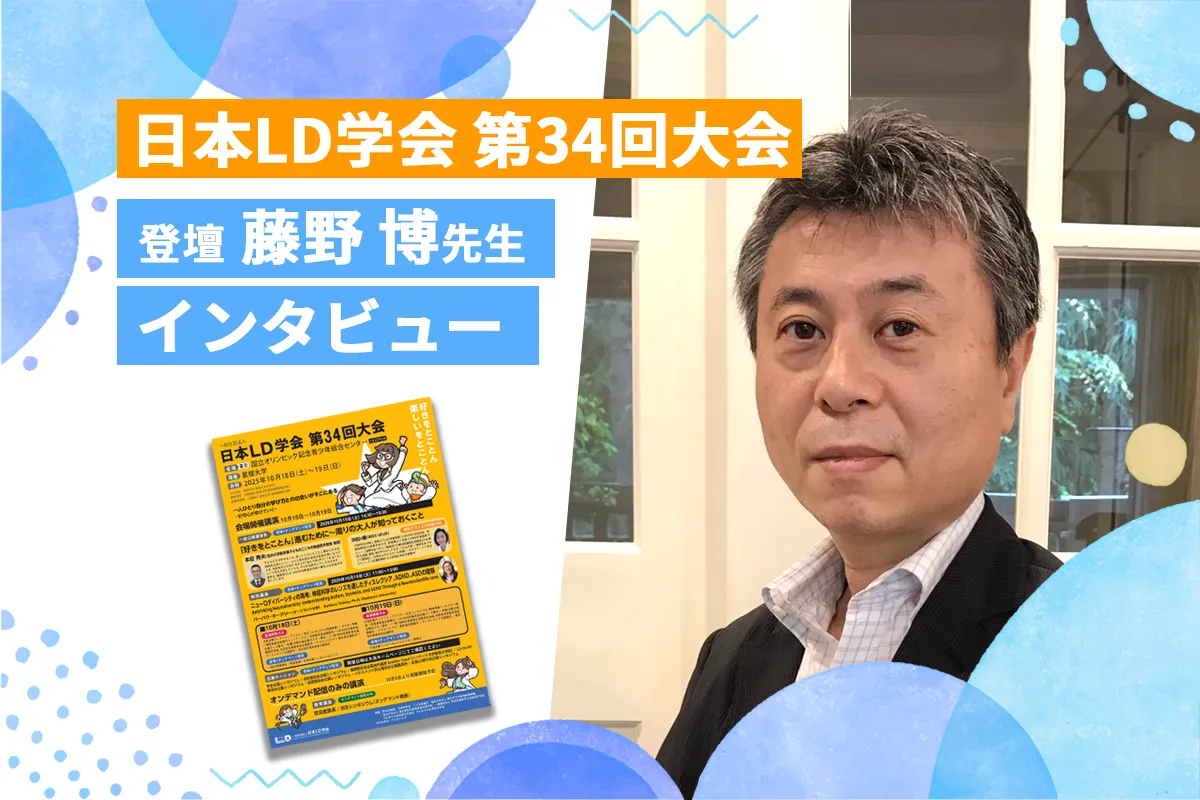

「こだわり」を強みに変える!支援者や家族ができること【10/18.19 日本LD学会大会登壇・東京学芸大 藤野博先生に聞く】

ライター:発達ナビ編集部

Upload By 発達ナビ編集部

2025年10月18日と19日に、日本LD学会第34回大会が開催されます。今年のテーマは「一人ひとり自分の学び方との出会いがそこにある-好奇心が伸びていく-」。

発達ナビでは、今大会にご登壇される東京学芸大学大学院教育学研究科(教職大学院)教授・藤野 博先生へのインタビューを行いました。

発達特性のあるお子さんの「特別な興味」を支援の力に変える視点や、支援者や保護者が明日から試せる「はじめの一歩」など参考になる支援方法が盛りだくさんです。

監修: 藤野博

東京学芸大学教職大学院教授

発達に特性のある子どもたちのコミュニケーションの発達と支援を主な研究・活動の対象にしている。最近では、自閉スペクトラムの特性をコミュニケーション・スタイルの多様性・選好性という視点から捉え、興味・関心に即した遊びによる支援の可能性を探究している。

この記事で分かること

- 発達特性のあるお子さんの「特別な興味」を、成長を支える力に変える視点

- 学校や療育の現場で「特別な興味」を学びやコミュニケーションに活かす具体的な支援方法

- 家庭でできる連携のコツと、お子さんの自己肯定感を育む関わり方

- 支援者と保護者が明日からすぐに試せる「はじめの一歩」となる関わり方

2025年10月18日(土)・19日(日)に、「日本LD学会第34回大会」が開催

2025年10月18日(土)・19日(日)に、日本LD学会第34回大会が開催されます。今年のテーマは「一人ひとり自分の学び方との出会いがそこにある-好奇心が伸びていく-」。

LD(学習障害)のある子どもたちの「学び」とどう向き合えば良いのか、多くの保護者の方が日々試行錯誤されていることだと思います。そこで今回、発達ナビでは、今大会の大会企画シンポジウム「よかけん ―発達に特性のある子ども・若者の余暇活動を研究する―」と教育講演「スペシャル・インタレスト ―特別な興味に基づくコミュニケーション支援―」にご登壇される東京学芸大学大学院教育学研究科(教職大学院)教授・藤野 博先生へのインタビューを行いました。発達特性のあるお子さんの「特別な興味」を支援の力に変える視点や、支援者や保護者へ向けたコミュニケーション支援、明日から試せる「はじめの一歩」など参考になる支援方法を多数お聞きしました。

※DSM-5における学習障害は現在「SLD・限局性学習症」と呼ばれるようになりましたが、この記事では大会名に合わせて「LD・学習障害」と記載しています。

LD(学習障害)のある子どもたちの「学び」とどう向き合えば良いのか、多くの保護者の方が日々試行錯誤されていることだと思います。そこで今回、発達ナビでは、今大会の大会企画シンポジウム「よかけん ―発達に特性のある子ども・若者の余暇活動を研究する―」と教育講演「スペシャル・インタレスト ―特別な興味に基づくコミュニケーション支援―」にご登壇される東京学芸大学大学院教育学研究科(教職大学院)教授・藤野 博先生へのインタビューを行いました。発達特性のあるお子さんの「特別な興味」を支援の力に変える視点や、支援者や保護者へ向けたコミュニケーション支援、明日から試せる「はじめの一歩」など参考になる支援方法を多数お聞きしました。

※DSM-5における学習障害は現在「SLD・限局性学習症」と呼ばれるようになりましたが、この記事では大会名に合わせて「LD・学習障害」と記載しています。

「特別な興味」を支援の力に変える視点

LITALICO発達ナビ編集部(以下――):先生は臨床家として子どもや保護者に寄り添い、研究者として専門家を導く、双方の視点をお持ちです。お子さんの「特別な興味」は、時に学校の先生にとっては「集団行動との兼ね合い」、保護者にとっては「将来への影響」といった悩みの種になりがちです。まず、こうした双方の立場からの懸念を、子どもの成長の力に変えるために、なぜ今「スペシャル・インタレスト」という考え方が重要なのかお聞かせいただけますか。

藤野博先生(以下、藤野): 発達障害、特にASD(自閉スペクトラム症)の特性をもつ子どもの「こだわり」の問題は、かつては病的な問題としてネガティブに考えられ、「強迫的興味」などと表現されていました。しかし近年、「特別な興味(special interests)」という中立的な表現が使われるようになり、ポジティブな側面にも光が当てられるようになっています。

ポジティブな面として、興味の対象に深く入り込み、知識や技術を深めていく中で社会とつながることができる、つまり一芸に秀でると世の中に居場所ができるということがあります。また、そのことと関係しますが、進路や就労につながる可能性があります。そして余暇の過ごし方が充実し、QOLが高まることもメリットといえます。

教育との関連で言いますと、定型発達の子どもたちの学びの方向が年齢の上昇とともに「広く浅く」から「狭く深く」に向かうのに対し、ASD(自閉スペクトラム症)の子どもはその反対に、「狭く深く」から「広く浅く」に向かっていくという見解があります。つまり、ピンポイントでフォーカスされた興味の対象から、それに関連する物事へと少しずつ知識や関心を広げていくわけです。また、ASD(自閉スペクトラム症)の人たちの「特別な興味」は内発的な動機づけに基づくという知見もあり、彼らの興味・関心を生かした課題の設定ができれば、主体的・自発的な学びにつながることが期待できます。

藤野博先生(以下、藤野): 発達障害、特にASD(自閉スペクトラム症)の特性をもつ子どもの「こだわり」の問題は、かつては病的な問題としてネガティブに考えられ、「強迫的興味」などと表現されていました。しかし近年、「特別な興味(special interests)」という中立的な表現が使われるようになり、ポジティブな側面にも光が当てられるようになっています。

ポジティブな面として、興味の対象に深く入り込み、知識や技術を深めていく中で社会とつながることができる、つまり一芸に秀でると世の中に居場所ができるということがあります。また、そのことと関係しますが、進路や就労につながる可能性があります。そして余暇の過ごし方が充実し、QOLが高まることもメリットといえます。

教育との関連で言いますと、定型発達の子どもたちの学びの方向が年齢の上昇とともに「広く浅く」から「狭く深く」に向かうのに対し、ASD(自閉スペクトラム症)の子どもはその反対に、「狭く深く」から「広く浅く」に向かっていくという見解があります。つまり、ピンポイントでフォーカスされた興味の対象から、それに関連する物事へと少しずつ知識や関心を広げていくわけです。また、ASD(自閉スペクトラム症)の人たちの「特別な興味」は内発的な動機づけに基づくという知見もあり、彼らの興味・関心を生かした課題の設定ができれば、主体的・自発的な学びにつながることが期待できます。

発達支援施設を探してみませんか?

お近くの施設を発達ナビで探すことができます

新年度・進級/進学に向けて、

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています

施設の見学・空き確認のお問い合わせが増えています